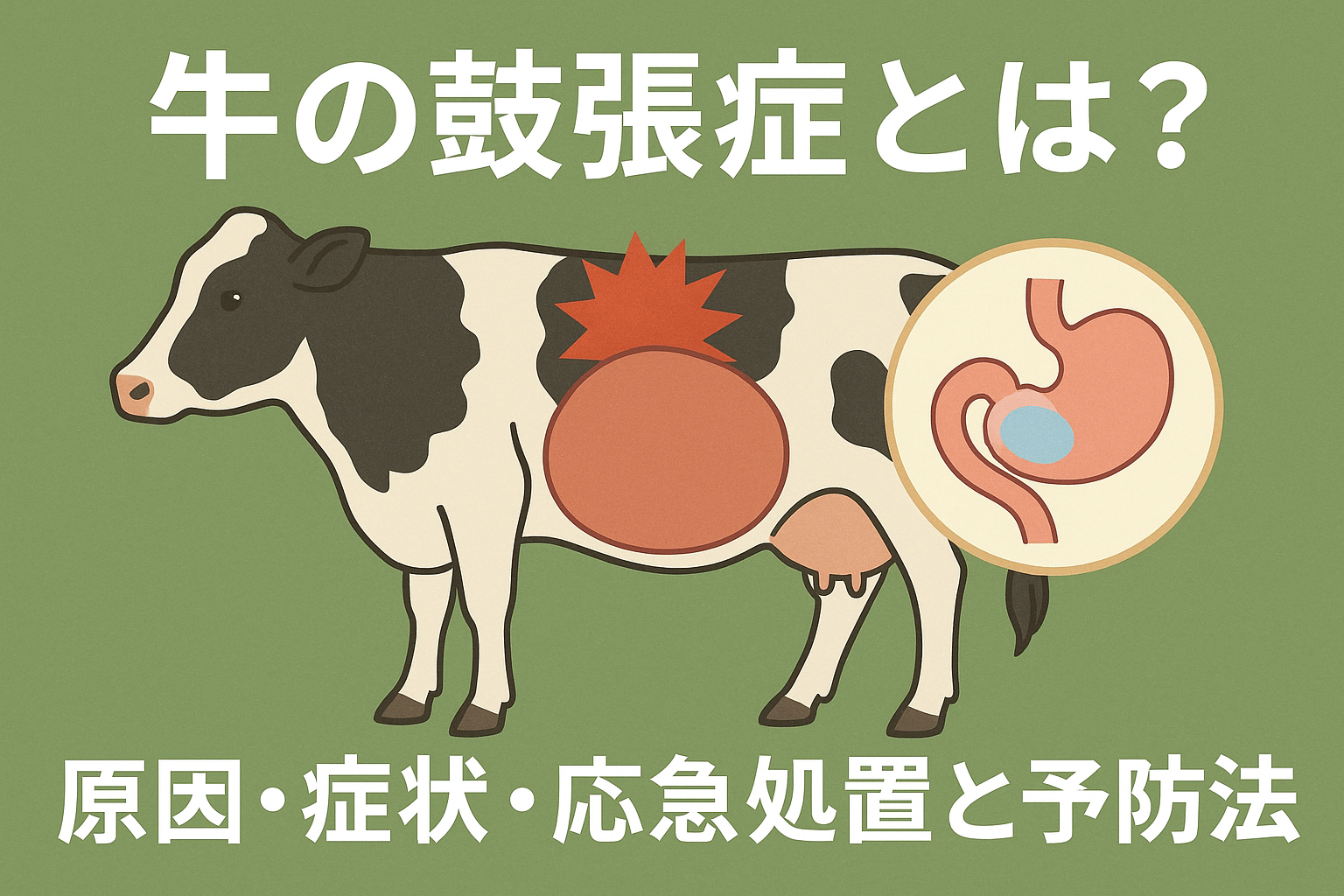

鼓張症(Bloat)は、第一胃(ルーメン)にガスが過剰にたまることで牛が急変し得る重大な疾患です。特に泡沫性は短時間で命に関わる場合があり、日々の給餌管理や観察が防止のカギとなります。本記事では、種類の見分け方、現場で使える応急処置、獣医が行う治療、そして経営視点での予防策まで、酪農歴10年の現場目線で具体的に解説します。

短時間で命に関わることも。応急処置の知識が必須です。

鼓張症とは(Bloat) — 何が起きているのか

鼓張症(bloat)は第一胃(ルーメン)内にガスが過剰に蓄積し、腹部が異常に膨張する状態を指します。放置すると呼吸困難や血行障害を招き、急性型では数時間で死亡することもあります。臨床的には大きく以下の2タイプに分けられます。

- 泡沫性鼓張(Frothy bloat):微細な泡(粘性の泡)がガスを閉じ込め、自然放出や経鼻チューブでの除去が困難になります。マメ科牧草(特に新萌芽のクローバー)や高濃度のデンプン飼料との関連が強い。

- 遊離ガス性鼓張(Free-gas bloat):ガスが自由に溜まっている状態。食道閉塞、立位不能、方向性ストレス、胃の排出障害などが原因となることが多いです。

マメ科牧草や高濃度デンプン飼料で発生しやすく、自然放出が困難です。

鼓張症の主な原因(現場でよく見る因子)

原因は単独で起こることもありますが、複合的に絡むことが多いです。現場で注意したいポイントを挙げます。

飼料関連

- 高濃度の穀類(澱粉)給与:ルーメン内で急速に発酵しガスを大量発生。

- 豆科牧草(白クローバー・レッドクローバーなど)の新芽や茂りすぎた草地の一斉放牧:泡沫性鼓張の代表因子。

- 粗飼料(長繊維)の不足:ルーメンの物理的攪拌が弱まり泡が消えにくくなる。

管理・環境要因

- 急激な飼料変更や一斉放牧:群れ全体で起こりやすい。

- ストレス(輸送、猛暑、収容環境の悪化):反芻運動低下で発酵バランスが崩れる。

- 食道閉塞(異物誤飲など)や低カルシウム血症などの基礎疾患。

子牛特有の注意点

仔牛では過剰なミルク給与や冷たいミルク・不適温のミルクが第四胃鼓張(乳性鼓張)を引き起こすことがあります。哺乳量は適正に管理しましょう。

長繊維不足でルーメンの攪拌力が落ち、ガスがたまりやすくなります。

症状の見分け方 — 早期発見のポイント

鼓張症は進行が速いことがあるため、日常観察での異変を見逃さないことが大切です。

よく見られる初期兆候

- 左腹部(第1胃側)の急激な膨張(太鼓のように張る)

- 反芻の停止または減少、よだれを垂らす

- 食欲低下、落ち着きのなさ、息遣いが浅く速くなる

重症化のサイン(至急獣医)

- 起立不能、痙攣、チアノーゼ(紫色の粘膜)

- 著しい頻脈・呼吸困難

- 数時間で急変するケースがあるため、疑いがあれば早急な対応が必要

観察ポイント:毎日の搾乳時・餌やり時に「反芻音」「食欲」「左腹部の張り」をチェックする習慣をつけましょう。

第1胃(ルーメン)の太鼓のような張りは初期兆候です。

現場でできる応急処置(獣医到着までに)

以下は獣医が来るまでに現場で行える一次対応です。応急処置はケースによって向き不向きがあるため、状況をよく見て実施してください。

泡沫性鼓張が疑われる場合

- 消泡剤(植物油、硅素系消泡剤)の経口投与:泡を破壊してガスを放出しやすくします。

- 反芻を促す(牛が安全に反芻できる状態なら)ために、適度に動かすことも検討。

遊離ガス性鼓張が疑われる場合

- 経鼻ルーメンチューブ(胃チューブ)によるガス抜き:正しく行えば即座に改善することが多い。操作は訓練を受けた人が行う。

- 起立不能・重症例では、トロカー刺入(ルーメン針)や第一胃切開(ルーメノトミー)が必要となることがあり、獣医師でない場合は実施不可。

注:経鼻チューブやトロカー刺入は誤操作で二次感染・出血のリスクがあります。技術習得・器具準備と日頃からの訓練が重要です。

安全な範囲で牛を適度に動かすと反芻が戻る場合があります。

獣医による治療法と選択基準

治療は原因と重症度で決まります。獣医判断のもと、以下の方法が選択されます。

- 薬物療法:消泡剤、抗生物質(二次感染予防)、電解質補正など。

- ルーメンチューブでの減圧:自由ガスなら即時効果。

- トロカー刺入:緊急時の簡易減圧。再発する場合は別処置が必要。

- ルーメノトミー(第一胃切開):重度・持続性の泡沫性あるいは器質的閉塞がある場合の外科的処置。

治療後はルーメン内のpH・反芻回数・食欲回復をモニタリングし、再発予防を徹底します。

獣医判断で薬物療法や減圧、外科処置が決まります。

日常でできる予防策(経営レベルでの対策)

予防は現場のルーティンに組み込むことが最も効果的です。以下は実践的なチェックリストです。

給餌管理

- 粗飼料(長繊維)を十分に確保し、濃厚飼料の急増を避ける。

- マメ科牧草を放牧する際は一斉放牧を避け、段階的に慣らす。

- 仔牛の哺乳量は管理マニュアルに従い、過度な給与を避ける。

環境・保定管理

- 牛舎の清潔保持、ストレス源(大きな音、急な群れ移動等)の軽減。

- 運動を促す(放牧や運動場の活用)ことで反芻を促進。

飼料改良と添加剤

- ラクトバチルス等のプロバイオティクス、酵母サプリメントでルーメンの微生物バランスを安定化。

- 必要ならば現地の獣医や飼料メーカーと相談のうえ、消泡剤やルーメン緩衝剤を検討。

教育と備品

- 経鼻チューブやトロカーの使い方をスタッフで共有し、定期的に実技訓練を行う。

- 緊急時の連絡先や搬送フローを常に明示しておく。

ラクトバチルスや酵母サプリで微生物バランスを整え、予防に。

現場事例と教訓

事例1:春の新芽放牧で複数頭が泡沫性鼓張を発症。対応は消泡剤投与と経鼻チューブで回復。教訓は「一斉放牧の前に少頭数で慣らす」こと。

事例2:トラック搬入後に1頭が遊離ガス性鼓張。食道に異物があり閉塞。獣医によるルーメノトミーで救命。教訓は「搬送・収容時の餌の管理と観察強化」。

食道閉塞でルーメノトミー実施。教訓:搬送・収容時の餌管理と観察強化が必須

経営視点での長期対策と記録の重要性

単体の応急処置だけでなく、再発防止と経営安定のためにデータベース化して管理することが重要です。

- 発生記録(日時・給与飼料・放牧状況・天候・治療内容)を毎回残す。

- 季節ごとの発生傾向を分析して、給餌カレンダーや放牧計画に反映。

- スタッフ教育の記録(訓練日時・参加者・扱える処置)を保持。

日時・給与飼料・放牧状況・天候・治療内容を記録することが重要です。

現場にあると安心な器具リスト

- 経鼻ルーメンチューブ(複数サイズ)

- 消泡剤(常備薬)

- トロカー(緊急用)および消毒セット

- 防護手袋、ライト、消毒液

まとめ:鼓張症は「予防」と「観察」の積み重ねが命を救う

- 鼓張症の種類:泡沫性(frothy bloat)と遊離ガス性(free-gas bloat)で対応法が異なる。まずはタイプ判別を。

- 主な原因:高濃度飼料の急増、マメ科牧草の一斉放牧、粗飼料不足、ストレスや異物誤飲など複数因子が重なる。

- 早期兆候:左腹部の急な膨張、反芻減少、呼吸困難、食欲低下。疑いがあれば即対応。

- 現場での一次対応:泡沫性は消泡剤投与、遊離ガス性は経鼻ルーメンチューブによる減圧。重度は獣医によるトロカー刺入やルーメノトミーが必要。

- 予防策(実践チェック):粗飼料の確保、濃厚飼料の段階的導入、一斉放牧の前の慣らし、仔牛の哺乳管理、スタッフ教育と器具(チューブ・トロカー)整備。

- 経営的対策:発生記録のデータ化で季節傾向を把握し給餌カレンダーへ反映。再発対策とスタッフ訓練で致死率・損失を削減。

鼓張症は迅速な対応が命運を分けますが、日常の給餌管理・環境改善・スタッフ教育でかなりの発生を防げます。疑わしい個体を早く見つけ、適切な応急処置と獣医連携で致死率を下げましょう。

高濃度飼料の急増、マメ科牧草一斉放牧、粗飼料不足、ストレス・異物誤飲など複合要因。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。