本州(北海道を除く都府県)で酪農家数の減少が急速に進み、「5千戸割れ」が現実味を帯びています。高齢化や後継者不足、輸入飼料価格の上昇が重なり、小規模経営を中心に廃業が続出。この記事では最新の統計を踏まえつつ、地域別の実情と現場で効果が出る具体的対策を、実例とともにわかりやすく解説します。

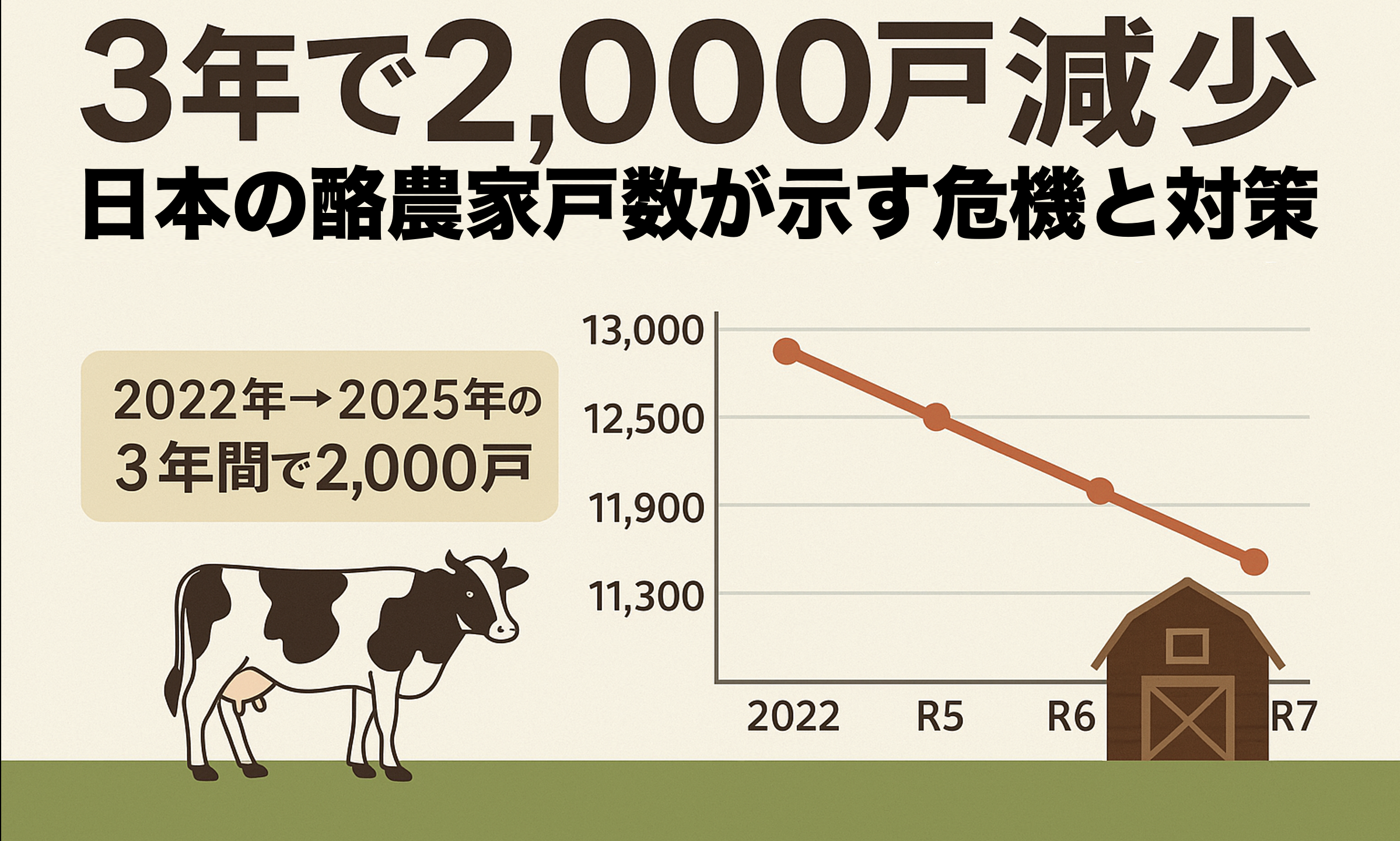

全国の酪農家数の推移

農林水産省の畜産統計によると、全国の酪農家数はここ10年で約18,000戸から11,110戸に減少し、約38%の減少率となっています。年平均では3〜5%ずつ減少しており、このままのペースが続くと2030年には全国8,000戸以下、本州側は4,000戸割れの可能性があります。

北海道と本州・九州の状況

- 北海道:約5,070戸(全国の約46%)で比較的安定しているものの減少中

- 本州・九州:約6,040戸(前年比約500戸減)、2024年末には5,500戸を下回る見通し

地域別の課題

- 関東(東京・神奈川・千葉など):約1,200戸。都市化と土地不足が影響し、高齢化が深刻

- 東北・北陸:約1,500戸。気候適合だが後継者不足が進行

- 九州:約1,000戸。輸入飼料依存で価格高騰の影響が大きい

2024年上期だけで、これらの地域で約200戸の廃業が報告されており、経営基盤の脆弱さが浮き彫りになっています。

地域別では、関東の都市近郊(小規模酪農)、東北・北陸(高齢化進行地域)、九州(飼料コスト影響地域)で特に廃業が目立ちます。これら地域は「資本力が小さく、後継者が確保しにくい」点で共通しています。

減少を招く主因:構造的な4つの圧力

現場の実務経験と統計を照合すると、酪農家減少は単一要因ではなく複数要因の同時作用です。代表的な4因を整理します。

- 高齢化と後継者不足:平均年齢の上昇と若年層の都市流出によって、跡継ぎがつかないまま廃業するケースが増えています。

- 飼料価格の高騰:為替や国際市況の変動により輸入飼料コストが上昇。収益性の低い小規模経営は耐えられない水準に達しています。

- 需要構造の変化:国内の牛乳消費は緩やかに減少傾向にあり、加工品・輸入品との競合が生乳価格を押し下げます。

- 労働負担と気候リスク:人手不足・長時間労働に加え、猛暑や台風等による乳量低下や疾病リスクが離農を後押しします。

現場で効果が出る《即効性のある対策》5選

以下は、実務としてすぐに着手でき、効果が検証されつつある施策です。導入の優先順位は各地域の状況で調整してください。

- ①収入安定策の活用と申請支援

価格下落時の交付金や飼料補助を受けられるよう、JAや自治体と連携した申請支援窓口を一本化するだけで受給率が上がります。 - ②省力化(機械化・IoT)補助の活用

搾乳自動化、給餌ロボ、温湿度モニタなどの導入は初期コストがネック。導入費補助や共同導入モデルで労働負担を軽減し、生産性を向上させます。 - ③地域間の協同調達・共同加工

複数戸で飼料や資材を共同購入すると単価を下げられるほか、地域ブランドとして瓶詰めや加工を行えば付加価値化が可能です。 - ④後継者獲得プログラムの強化

研修・住宅支援・資金面のパッケージで新規就農者の立ち上がりを支援する。都市部の若者と農家を結ぶマッチング事業も有効です。 - ⑤気候対応と保険の整備

遮熱設備や通風改善、畜産向けの気候リスク保険(乳量減少補填)を普及させ、リスク管理を徹底します。

都府県(本州地域)で成功している取り組み事例

地域密着の成功例は他地域への横展開が可能です。例えば、ある県の酪農協同組合では複数戸による共同飼料調達と販売チャネルの共有により、1戸あたりの年間コストを20%削減、離農率を抑制した実績があります。また、学校給食や地域商店と連携した「地元ブランド牛乳」の開発は固定顧客を生み、価格下落の影響を緩和しています。

現場向け:今すぐできる5ステップチェックリスト

- 補助金・交付金の適用条件を確認し、申請のための必要書類を整理する。

- 近隣戸で共同調達の意向確認(飼料・種牛・資材)。

- 導入可能な省力化機器(搾乳ロボ等)のトライアルを地域で共同実施する。

- 後継者候補のための短期研修プログラムをJAと共同で企画する。

- 気候リスク対策(遮熱、通風、保険)の見積を取得する。

まとめ:地域と行政が一体になった「即効+持続」の支援が鍵

- 現状認識:都府県(本州・九州等)で酪農家数の減少が加速し、5千戸割れの可能性が高まっている。

- 主な要因:高齢化・後継者不足、飼料価格高騰、国内牛乳消費の停滞、過酷な労働環境と気候リスクが複合的に影響。

- 即効性のある対策:①収入安定・補助金申請支援、②省力化(搾乳ロボ・IoT)導入支援、③共同調達・共同加工によるコスト削減、④後継者獲得プログラム、⑤気候対策と保険整備。

- 実務提言:記事内のチェックリストを基に、JA・自治体と連携して「申請支援」「共同導入トライアル」「地域ブランド化」を短期・中期で同時並行することが最も現実的かつ効果的。

- 呼びかけ:消費者の地元牛乳選択や、地域の成功事例の横展開が長期的な安定に寄与する。

都府県の酪農家減少は、単なる戸数減ではなく地域経済と食料供給の基盤に関わる重要課題です。短期的には収入安定策と省力化支援、並行して中長期では後継者育成と地域ブランド化を進めることが不可欠です。現場・JA・自治体・消費者がそれぞれ役割を果たすことで、「5千戸割れ」を回避し、持続可能な酪農基盤を再構築できます。

参考・出典(公開時点の主要情報源)

- 農林水産省「畜産統計」等の公的資料

- 中央酪農会議およびJA全農の業界報告

- 業界紙・専門メディアでの報道(日本農業新聞 等)

- 地域事例:各地の酪農協同組合レポート

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。