牛のルーメンアシドーシスは、反芻胃のpH低下によって生産性や健康に深刻な影響を与える疾患です。特に乳牛や肥育牛では、飼料構成や給餌管理のわずかな変化が原因となり、蹄病や乳量低下などのトラブルを招きがちです。本記事では、ルーメンアシドーシスのメカニズムから診断方法、緊急時の対応、具体的な予防策までを実践的に解説します。これを読めば、日々の飼料管理にすぐに役立つ知識が得られますので、ぜひ最後までご覧ください。

健康なルーメンづくりが、乳量アップと病気予防のカギ!

1. ルーメンアシドーシスとは?

1.1 反芻胃(ルーメン)の働きとpHの重要性

牛を含む反すう動物は、胃が4つ(第1胃=ルーメン、第2胃=レティキュラム、第3胃=オマスム、第4胃=アボマスム)に分かれています。なかでも ルーメン は、腸内細菌や原生動物が大量に棲息し、飼料を発酵・分解する最大の消化器官です。ここで生成された 気体(メタン、二酸化炭素など)はゲップで排出され、発酵によって作られる揮発性脂肪酸(VFA)がエネルギー源となります。

ルーメンは牛の“発酵タンク”ってことか!

- 正常時のルーメンpH:6.2~6.8

この範囲を維持することで、好気性菌と嫌気性菌のバランスが保たれ、効率的にVFAを生成できます。 - pHが低下すると:

乳酸菌(Lactobacillus属など)が優勢になり、 過剰な乳酸 が発生します。乳酸は強酸なのでpHをさらに下げ、最終的に ルーメンアシドーシス という状態に陥ります。

反芻胃のpH低下は、乳牛にとって重大リスク!

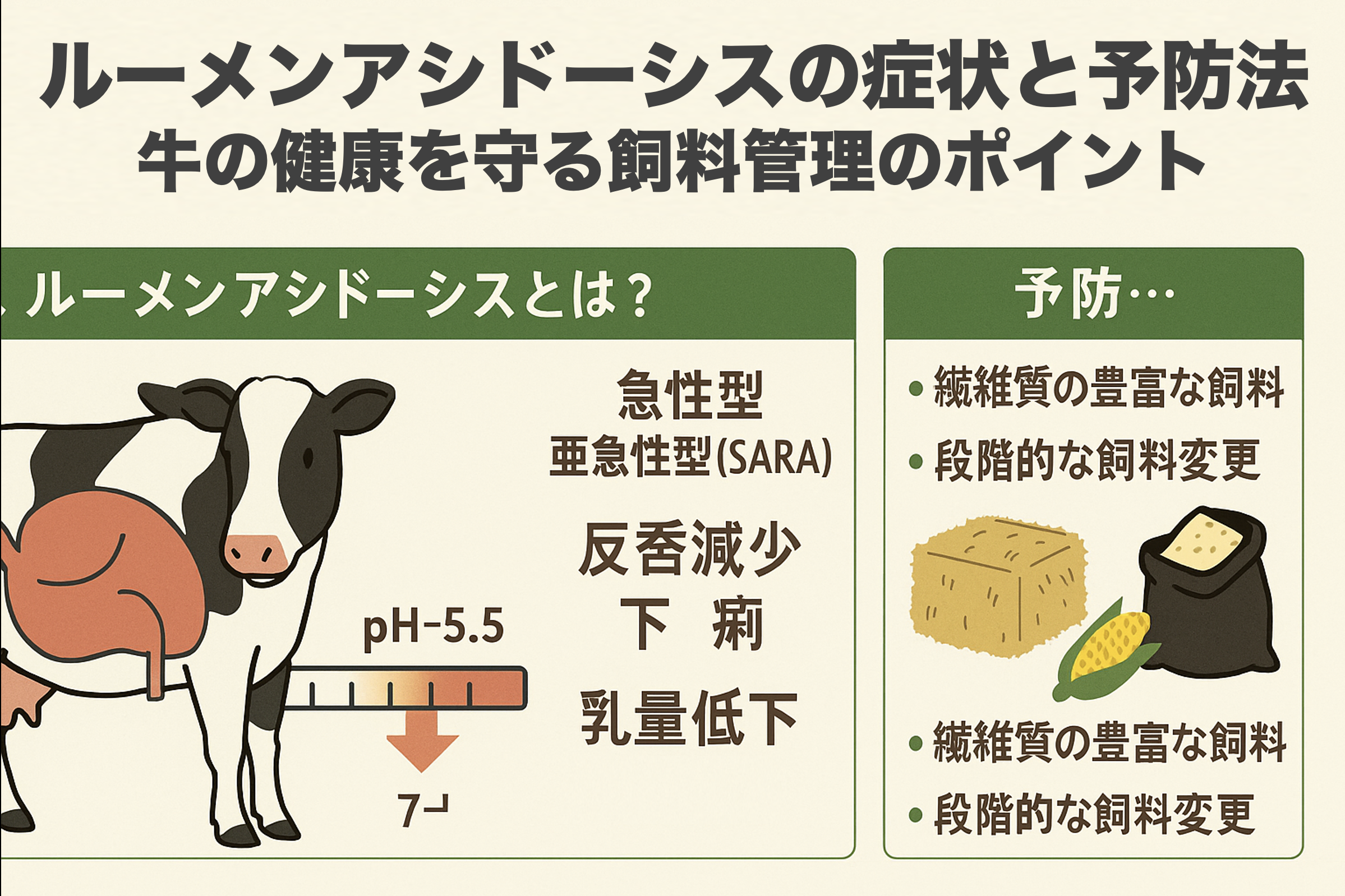

1.2 急性型と亜急性型(SARA)の違い

ルーメンアシドーシスには、急性型と**亜急性型(Subacute Ruminal Acidosis:SARA)**の2種類があります。

- 急性型(Acute Ruminal Acidosis)

- 大量の高エネルギー飼料(穀物や糖質)を短期間で摂取した場合に起こりやすい。

- ルーメンpHが 5.5以下 に急激に低下し、多量の乳酸が生成される。

- 症状は重篤で、場合によっては数時間以内に死に至ることもあるため、 即時の対応 が必要。

- 亜急性型(SARA)

- pHが 5.5~5.8 の間で長時間持続する状態を指す。

- 臨床症状が目立ちにくく、慢性的に進行するため、 異常に気づきにくい。

- 乳牛の早期乳期では 10~26% が経験すると言われ、乳量低下や乳脂肪率の低下、蹄葉炎などの慢性問題を引き起こしやすい。

どちらも「ルーメンpHが正常範囲を下回る」という点では同じですが、症状の現れ方と緊急度が異なるため、診断と対応策にはそれぞれの特徴を踏まえたアプローチが必要です。

高エネルギー飼料のドカ食いが命取りに!?

2. 原因とリスク要因

2.1 高炭水化物飼料の過剰摂取

- **穀物(トウモロコシ、大麦、オーツ麦など)**や 糖質を多く含む粗飼料 を急激に増やすと、ルーメン内で乳酸菌が急増し、乳酸が大量に生成されます。

- たとえば、肥育牛の早期肥育期に高エネルギー飼料を大量に与えた場合、咀嚼時間が短く唾液分泌が減少し、緩衝能力が低下します。これがpHの急低下を招く主因です。

急な飼料変更は、ルーメンに大ダメージ!

2.2 繊維質不足と唾液分泌の低下

- 牛は 長繊維の粗飼料(乾草、チモシー、アルファルファなど)を咀嚼することで、たくさんの唾液を分泌します。

- 唾液には 炭酸水素塩(重炭酸) が含まれており、ルーメン内の酸を中和する役割があります。

- もし繊維質が不足し、短繊維のペレットや粉状飼料ばかりになってしまうと、咀嚼量が減少し、唾液分泌が低下。結果としてバッファー機能が弱まり、pH低下しやすい環境を作ってしまいます。

乾草をしっかり噛んで唾液を出すことがアシドーシス予防のカギ!

2.3 管理・環境要因

- 急激な飼料変更:

例)TMR(トータルミックス飼料)の配合変更を一度に大幅に行うと、馴染みのない微生物叢が対応できず、酸性産物が急速に蓄積。 - 給餌スペースの不足:

高密度飼育の場合、群内での競争が激化し、限られたスペースで一部の牛が過剰に穀物を食べてしまうことがある。 - 牧草地での濃密な草の摂取:

春先や秋口、青草が一斉に成長する時期には、高消化性の草を一度に大量に摂取し、意図せずアシドーシスが起こることがある。 - ストレス要因(運搬・気温変化):

牛はストレスを受けると食欲が変動し、飼料摂取量が不安定になる。特に季節の変わり目や運搬後は注意が必要。

アシドーシス対策=環境と飼料設計の見直しが基本!

2.4 乳牛・肥育牛別リスク

- 乳牛(特に分娩初期)

- 出産直後から高い乳量を維持するために飼料要求量が急増するタイミングでSARAが多発。

- 分娩初期は消化器官が完全に適応していないため、管理不足でpH低下を招きやすい。

- 肥育牛

- 肥育スケジュールに応じた濃厚飼料を多用するため、急性型アシドーシスのリスクが高い。

- 早期肥育期に急激にエネルギー飼料を増やしすぎると、発症率も上がる。

乳量は上がるけど、ルーメンはついてこれない…

3. 症状と診断のポイント

3.1 急性型の症状

急性型アシドーシスは、数時間以内に重篤な症状を示すため、以下を見逃してはいけません。

- 急激なうつ状態

突然反芻が止まり、元気消失。 - 食欲不振

飼料をまったく食べなくなり、生乳量の急低下を招く。 - 下痢・脱水

ルーメン内の過剰乳酸が腸管を刺激し、下痢を引き起こす。 - 反芻停止

反芻行動がほとんど見られず、ガスの排出も滞る。 - 脱水・電解質異常

下痢や嘔吐により脱水状態になり、さらに電解質バランスが崩れる。 - 合併症

肝膿瘍や蹄葉炎など、菌血症を引き起こすケースがある。 - 死亡リスク

重症例では 数時間~1日以内に死に至ることもあるため、即時対応が必要。

反芻が止まったら即チェック!急性型のサインかも!

3.2 亜急性型(SARA)の症状

SARAは症状がマイルドで見逃されやすいですが、以下のような兆候に気づくことが大切です。

- 食事量のわずかな減少

飼料摂取量が全体的に5~10%ほど減ることが多い。 - 反芻回数・反芻時間の減少

通常は1日に8~12回程度反芻するが、5~6回に減少するケースがある。 - 乳量・乳脂肪率の低下

乳牛では乳脂肪率が平均0.3~0.8%ほど低下することで気づく例が多い。 - 蹄葉炎の発生増加

慢性的なアシドーシスは蹄葉に炎症を引き起こし、跛行や蹄冠部の腫れ(蹄冠部紅腫)を見せることがある。 - 繁殖性能の低下

発情間隔の延長や受胎率低下など、繁殖成績が悪化する。 - 全身性の微熱・倦怠感

軽度の発熱や元気消失を示すことがあるが、はっきりとした症状ではない。

最近、蹄トラブル増えてませんか?それSARAかも!

3.3 蹄冠部の紅腫と蹄病が示す負のループ

蹄冠部( ひづめの硬い部分と皮膚の境目)が赤く腫れている場合、高度なアシドーシスが疑われます。以下のような負のループが発生しやすいので要注意です。

- ルーメンアシドーシスによる蹄の軟化

- 乳酸や内毒素が血中に移行し、蹄壁(角質)が脆弱化。

- 蹄冠部の角質が薄くなり、細菌や真菌が侵入しやすくなる。

- これが蹄冠部紅腫や蹄病(フットロート、蹄葉炎)を引き起こす。

- 蹄病による歩行痛と給餌回数の減少

- 痛みで歩行を嫌い、 餌場への往復回数が減る。

- 給餌回数が減少すると一度に大量に飼料を食べる「一気喰い」が発生しやすい。

- 一気喰いによるルーメン内pHの急降下

- 一度に大量の高炭水化物を摂取することで、乳酸が急増。

- ルーメンpHが急激に低下し、アシドーシスがさらに悪化する負のループに陥る。

負のループを防ぐポイント

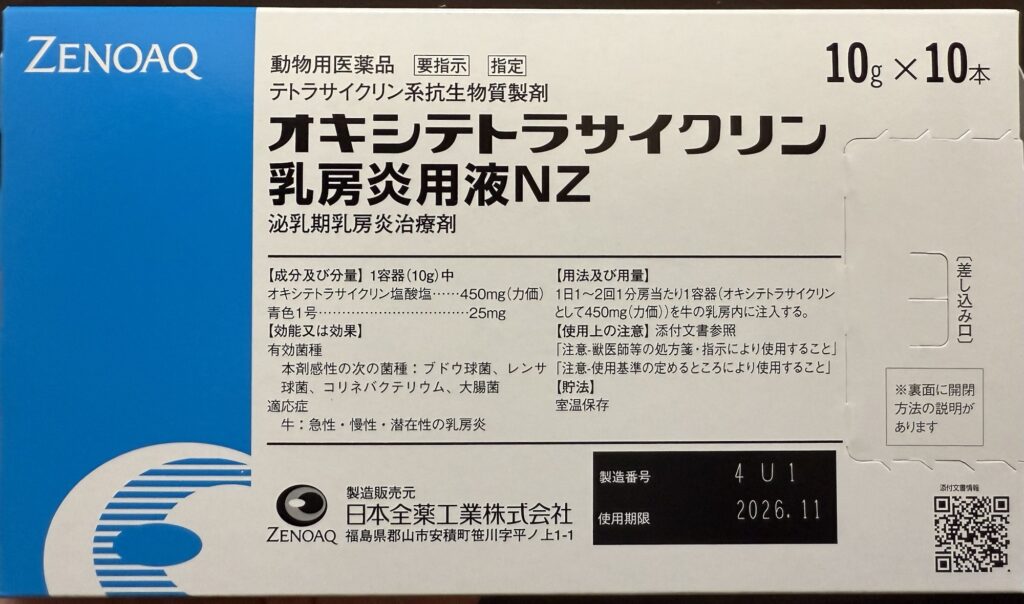

- 蹄冠部の異常を早期に発見し、抗炎症薬や抗生物質(オキシテトラサイクリン)を適切に使用して炎症を抑える。

- 飼料給与方式を「少量多回」に変更し、一気喰いを予防する。

- 長繊維飼料やバッファー剤(重曹・石灰石)を適切に給与し、ルーメンpHの急激な変動を抑制する。※重曹を資料に混ぜると嗜好性が落ちるので、重曹を1箇所に置いて牛に食べてもらうのもありです。

- 定期的に蹄検査を行い、蹄浴(10(水):1(重曹)の割合で溶かしたもの)や蹄ケアを徹底。蹄の強度を維持することで歩行痛を減らし、餌場へのアクセスを確保できる。

痛い → 食べない → 一気食い → また悪化……まさに悪循環!

3.4 診断方法

- ルーメンpH測定

- 代表的な方法は胃チューブやルーメンカテーテルで内容物を採取し、pHメーターで計測。

- 急性型では pH<5.5、SARAでは pH<5.8 が診断基準の目安。

- 臨床観察

- 反芻回数、食事行動、便の状態(下痢の有無)、下痢の臭い(酸っぱい臭い)、姿勢や歩様(蹄葉炎による跛行)などを日常的にチェック。

- 飼料履歴の確認

- 直近で急激に飼料配合を変更していないか、穀物給与量を増やしていないかを確認。

- 連続的モニタリング

- SARAは一度の測定では見逃される可能性があるため、複数回測定したり、ルーメンpHロガーやOn‐Offセンサーなどを導入して長期的にデータを取得することが望ましい。

“早期発見”が現場を守ります!

4. 治療アプローチ

4.1 急性型への緊急対応

急性型は迅速な対応が生死を分けるため、以下を参考にしてください。必ず獣医師と連携しながら処置を進めましょう。

- 未消化飼料の除去

- 胃チューブによる内容物の吐出や、ルーメン切開による直接的な未消化穀物の除去が行われる。

- 特に大量の穀物を食べてしまった場合は、早期の外科的介入が必要なこともある。

- アルカリ剤(バッファー剤)の投与

- **重曹(炭酸水素ナトリウム)**をルーメン内に直接注入し、pHを中和。

- 投与量は体重やpHの低下度合いに応じて設定。獣医師の指示に基づき、適切な用量を投与する。

- 輸液療法(点滴)

- 脱水症状を改善し、電解質バランスを補正するために、乳酸リンゲル液や生理食塩水などを静脈投与。

- 重度の脱水やショック状態が疑われる場合は、輸液速度や濃度を慎重に設定し、経過を観察する。

- 二次合併症への治療

- 蹄葉炎や肝膿瘍が認められる場合、抗生物質や抗炎症薬を投与。

- 全身状態の回復後も、蹄ケアや栄養管理を継続することが重要。

- 栄養管理と休養

- 治療後は、 長繊維飼料を中心にした飼料に切り替えて、徐々に消化機能を回復させる。

- 症状が改善するまでは ストレスの少ない環境 で休養させ、歩行負荷を軽減する。

“炭酸水素ナトリウム(重曹)”でルーメンpHを即中和!

4.2 亜急性型への管理的治療

急性型ほど緊急度は高くありませんが、慢性的に生産性を低下させるため、以下の管理策を実行してください。

- 飼料構成の見直し

- 高消化性炭水化物を減らし、長繊維飼料を増量する。

- TMR配合を2~4週間かけて段階的に変化させ、ルーメン微生物が順応できるようにする。

- バッファー剤の定期給与

- **石灰石(カルシウム炭酸塩)**をTMR中に1~2%添加してpHの安定化を図る。

- 重曹も少量ずつ継続的に給与し、ルーメンpHをサポートする。

- プロバイオティクスの導入

- ルーメン微生物叢を整えるサプリメントとして、 酢酸生成菌 や 乳酸消費菌 を配合した製剤を活用する。

- 製品によって効果が異なるため、効果検証データを参照し、獣医師と相談して最適な製剤を選ぶ。

- 給餌方式の工夫

- 「少量多回」の給与方法を取り入れ、 群全体が一度に大量に食べないようにする。

- 給餌スペースを十分に確保し、一部の牛が過剰に摂取しないよう配慮する。

- 環境改善

- 清潔な飲水環境を常に整え、飲水量が減らないようにする。

- ストレス要因(暑熱、群区分け、運搬など)を最小化し、食欲の安定を図る。

“SARA=サイレント生産性低下”と心得よう!

4.3 二次合併症への対策

- 蹄病(蹄冠部紅腫、蹄葉炎など)

- 抗生物質投与や蹄浴を実施し、早期に炎症を抑える。

- 定期的な蹄ケア(削蹄)を行い、蹄の健康を維持する。

- 乳房炎

- 乳房炎の初期兆候(乳房の熱感、硬結、乳房内の塊など)を見逃さず、抗生物質や消炎剤で迅速に治療する。

- 授乳後の清潔管理を徹底し、乳房への細菌侵入を防止する。

- 繁殖能低下

- 発情発現が鈍化している牛は、早めに獣医師に相談し、ホルモン療法や人工授精タイミングの見直しを行う。

- 繁殖成績が悪化している群では、SARA管理の見直しを行い、根本要因を解消する。

“症状に出た時点で、すでに進行中!”早期発見・早期対応がカギ!

5. 予防策チェックリスト

日々の管理で意識すべきポイントをまとめたチェックリストです。プリントアウトして牛舎に貼っておくと便利です。

| 項目 | 内容・目標 |

|---|---|

| 1. 繊維質の確保 | – 長繊維(乾草など)を飼料全体の25〜30%以上にする – 繊維長8~12cm以上を目指す |

| 2. 飼料変更の段階的実施 | – 高エネルギー飼料への移行は2〜4週間かけて5〜10%ずつ増量する – 日々の配合記録を残し急変を避ける |

| 3. 給餌スペースと配分の工夫 | – 1頭当たり給餌スペースを60cm以上確保 – TMRを均一に混合し、出来立てを毎回供給する |

| 4. 清潔な飲水の常時提供 | – 飲水槽は毎日清掃し、水質をチェック – 夏季は涼しい場所に飲水槽を設置し、水温管理を行う |

| 5. pH測定と反芻回数の定期観察 | – 週1回、代表牛3〜5頭のルーメンpHを測定 – 反芻回数は1日8〜12回が目安、異常は警告サイン |

| 6. バッファー剤の適切な利用 | – 石灰石1〜2%または重曹0.5〜1%をTMRに添加し、バッファー機能を強化 – 効果を定量的に評価 |

| 7. プロバイオティクスの導入 | – 酢酸生成菌・乳酸消費菌配合剤を選定し、継続的に給与 – 配合飼料との相性を確認 |

| 8. 蹄検査と蹄ケアの徹底 | – 月1回は全頭の蹄検査を実施し、蹄冠部紅腫・跛行などをチェック – 定期的に蹄削り・蹄浴を行う |

| 9. ストレス要因の最小化・環境整備 | – 群区分けや運搬は穏やかな環境で行い、ストレスを軽減 – 夏季はミストや扇風機で暑熱対策を実施 |

| 10. 二次合併症の早期発見と対応 | – 軽度の跛行や乳房炎兆候を見逃さず、早期に獣医師と連携 – 治療後も予防ケアを継続 |

“気づいた時には遅い”からこそ、予防の習慣化!

6. 経済的影響と畜産経営へのインパクト

6.1 乳牛における生産性への影響

- 乳量低下

- SARAが進行すると、VFAのうち「酢酸」が不足し、乳脂肪率が低下。結果的に 乳量が平均10%程度低下 すると報告されています。

- 乳脂肪率が0.3~0.8%減少すると、製乳工場への出荷価格にも影響が出やすく、農場の収益が目に見えて下がります。

- 繁殖成績の悪化

- 発情発現が不明瞭になり、人工授精や採卵タイミングの判断が難しくなる。

- 再生産周期が長くなり、1産あたりの収益性が低下します。

- 二次合併症によるコスト増加

- 蹄葉炎や乳房炎の治療費がかさむほか、死亡ロスや生産棄損につながりやすい。

- 治療期間中の休場や廃用牛化のリスクもあり、結果的に長期的な損失を招きます。

SARAが進むと乳量が平均10%も減る!収益ダウンの大きな原因に

6.2 肥育牛における成績低下

- 日増し体重増加の鈍化

- SARAにより消化効率が悪化すると、 日増し体重が平均で約78g/頭/日 低下すると言われています。

- 肥育期間が延びることで、飼料コストや管理コストが増加します。

- 肉質の低下

- ストレスや慢性炎症により筋肉タンパク質の合成効率が落ち、霜降り度合いや脂肪交雑が悪化。

- 落札価格が低下することで、最終的な売却利益に影響します。

SARAが原因で日増し体重が約78gも減少!肥育効率が悪化

6.3 国内外の損失事例

- 米国の損失推定

- アメリカ合衆国では、ルーメンアシドーシス関連の年間経済損失が 約5億〜10億米ドル(約525億〜1,050億円) と推定されています。原因は乳量低下、繁殖成績の悪化、蹄病による治療費など多岐にわたります。

- 日本の畜産現場

- 日本では農場規模によって損失額が異なりますが、中規模(牛群100〜300頭規模)でも、1年間で数百万円〜数千万円単位の損失に相当するケースがあります。

- 特に 蹄病による歩行障害 が発生すると、生産性と飼料効率の両方に影響を及ぼし、長期的な管理コストがかさみます。

乳量低下や繁殖成績の悪化が巨大な損失を生む

7. 最新研究と今後の展望

7.1 ルーメン微生物叢のダイナミクス

近年の研究では、 ルーメン内微生物叢(マイクロバイオーム)の変化 がSARA発症と密接に関連していることが明らかになってきました。

- 乳酸生成菌の異常増殖

- Streptococcus bovis や Lactobacillus属などの乳酸生成菌が急増すると、乳酸が過剰に蓄積。

- 乳酸消費菌の減少

- Megasphaera elsdeniiなどの乳酸消費菌が減ると、生成された乳酸を迅速に分解できず、pH低下が加速される。

- 炎症性物質の産生

- 乳酸やVFAが過剰に生成されると、腸粘膜を刺激して内毒素(リポ多糖)が血中に移行し、全身性炎症を引き起こす可能性がある。これが蹄葉炎や肝膿瘍などの二次的炎症性疾患に関与すると考えられています。

※詳しくは【The Role of Rumen Microbiota and Its Metabolites in SARA-Induced Inflammatory Diseases of Ruminants】をご参照ください。

ルーメン内の微生物バランスがSARA発症のカギ!

7.2 リアルタイムpHモニタリング技術

- pHロガーやスマートセンサー

- 牛のルーメン内に埋め込むタイプや胃チューブで常時モニタリングする装置が登場し続けています。

- 24時間体制でpHを記録することで、SARA発症の兆候を即座に捉えられるようになりました。

- 早期警告システム

- データをクラウドで一元管理し、異常値を検出すると自動でアラートを送信するサービスも増加中。

- 農場の規模や予算に応じて、導入しやすいプランが多数提供されています。

スマート酪農の第一歩はルーメンpHの見える化から

7.3 プロバイオティクスや新規サプリメント

- 改良型プロバイオティクス

- 酢酸生成菌(例:Megasphaera、Selenomonas属など)や乳酸消費菌を組み合わせた製剤が開発され、従来よりも高い安定性を保つものが市場投入されています。

- 高機能バッファー剤

- 従来の重曹・石灰石に加え、緩衝能を強化した特殊炭酸カルシウムやナトリウム化合物のミックス製品が登場。

- これらを継続的に給与することで、ルーメンpHの急激な変動をより効果的に抑えられるという報告があります。

- 機能性フィーダー

- 一度に過剰給与を防ぐため、時間ごとに自動で少量ずつ飼料を給餌するフィーダー機器も実用化されつつあります。

- バッファー剤やプロバイオティクスを混ぜた飼料成分を、この装置で調整しながら給与することで、SARA発症リスクを低減できます。

持続的なサプリメント給与で健康的な乳牛管理を実現

8. FAQ(よくある質問)

Q1. ルーメンアシドーシスは完全に防げますか?

A1.

- 残念ながら100%防止することは難しいですが、飼料管理、モニタリング、蹄ケアを徹底することで発症率を大幅に低減できます。特に、急激な飼料変更や一気喰いを防ぐことが最大のポイントです。

Q2. SARAの診断は難しいですか?

A2.

- SARAは症状が軽度かつゆっくり進行するため、日常的なpH測定や反芻回数のチェックが欠かせません。症状のみで判断するのは難しく、数値データを組み合わせて判断することで精度が上がります。

Q3. バッファー剤とプロバイオティクスの両方を使ったほうがいいですか?

A3.

- 飼料構成や牛群の状態によりますが、 併用することで相乗効果が期待できます。ただし、製品によっては相性の問題もあるため、獣医師や栄養士と相談して適切な配合量・給与方法を決めることが肝心です。

Q4. コストを抑えつつ予防するにはどうすればよいですか?

A4.

- コストを抑えるなら、まずは 日常的な観察(反芻回数、便の状態、蹄検査)を徹底して微妙な異常を早期に発見することです。

- 飼料配合の段階的変更や給餌環境の整備、定期的な蹄ケアはコストが低く、効果が高い施策です。

9. まとめと次のステップ

本記事では、牛のルーメンアシドーシスについて、以下の内容をお伝えしました。

- ルーメンアシドーシスとは何か(pH低下のメカニズム)

- 急性型と亜急性型(SARA)の特徴

- 主な原因とリスク要因(高炭水化物飼料、繊維不足、管理・環境要因など)

- 急性型・亜急性型それぞれの症状と診断方法

- 蹄冠部紅腫や蹄病が示す負のループの詳細

- 急性型への緊急対応と亜急性型への管理的治療

- 日々の予防策チェックリスト(飼料管理、給餌・給水環境、バッファー剤・プロバイオティクス、蹄ケアなど)

- 経済的影響と畜産経営へのインパクト

- 最新研究と今後の展望(微生物叢、リアルタイムpHモニタリング、新規サプリメントなど)

酪農は同じ作業の繰り返しに見えますが、細かな変化を見逃さず、常に「今やっている管理が最適か」を考え続けることが大切です。ぜひ本記事のチェックリストをもとに、今日から現場で実践してみてください。

牛の健康を守り、酪農経営の安定に役立てていただければ幸いです。この記事が少しでもお役に立ったら、ぜひシェアやコメントでご意見をお寄せください!

ルーメンアシドーシスの全体像をしっかり理解しよう!

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント