~稲WCSによる自給飼料生産の可能性~

はじめに

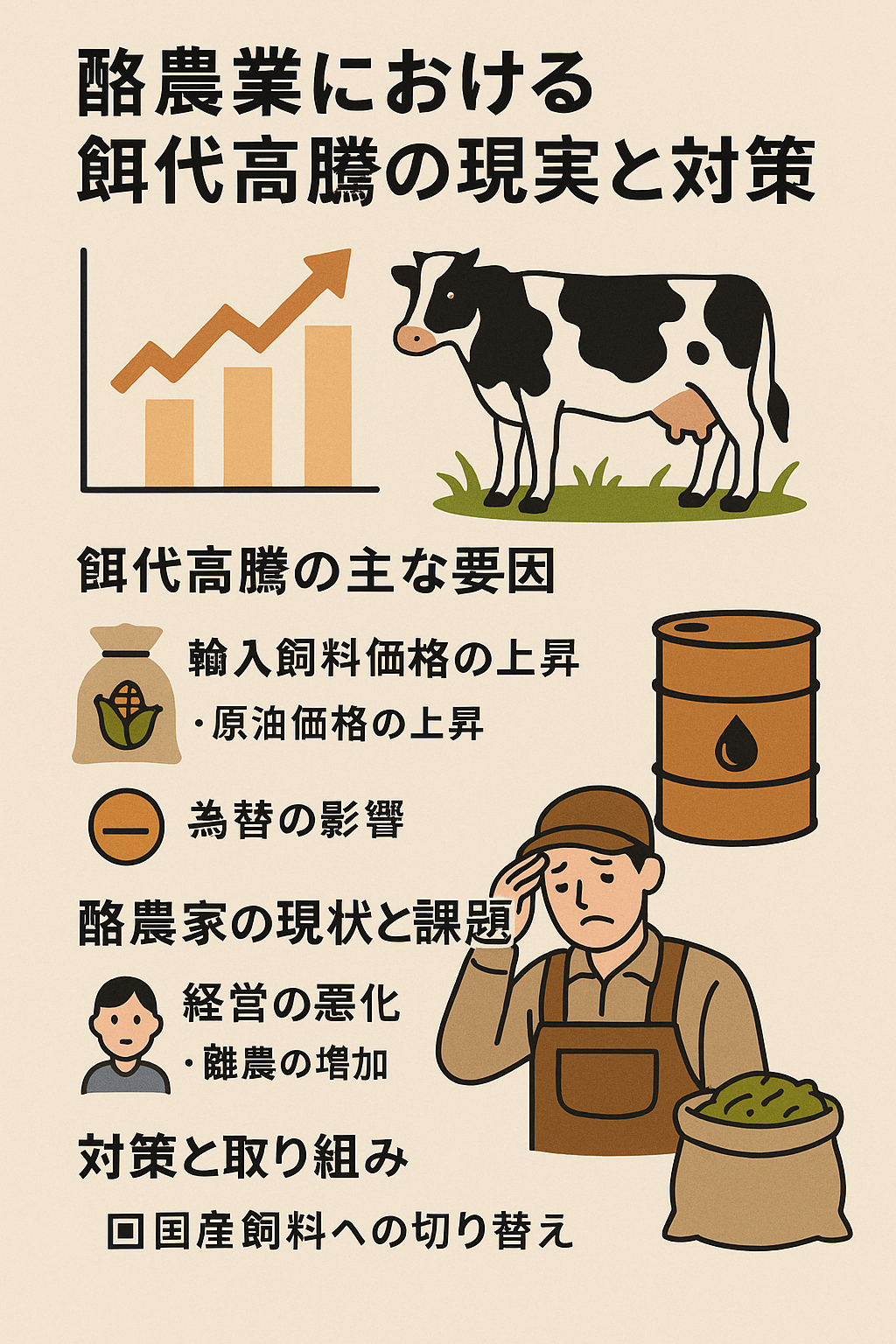

近年、酪農業界では餌代の高騰が大きな課題となっています。穀物価格の上昇、輸送費の増加、世界的な需要の拡大など、さまざまな要因が影響し、経営環境が厳しくなっています。本記事では、餌代高騰の原因とその影響、そして実際に酪農家が取り組むべき具体的な対策、特に**稲発酵粗飼料(稲WCS)**を活用した自給飼料生産の可能性について、専門家の視点から詳しく解説します。

餌代が高騰して、酪農家はますます厳しい状況に…

1. 餌代高騰の主な原因

穀物価格の上昇

穀物は牛や羊などの家畜にとって欠かせない飼料ですが、天候不良や国際情勢の影響で価格が急上昇しています。特に、情勢や気候変動により、主要な穀物供給国からの供給が減少し、世界市場での価格が高騰しました。

主に穀物で出来ている飼料を「濃厚飼料」と言います。詳しくはこちらの記事で!

輸送費の増加

燃料費の上昇や物流の混雑により、飼料の輸送コストが増加しています。この増加した輸送コストは、最終的に農家が支払う餌代に反映され、経営に大きな影響を及ぼしています。

需要の増加

世界的な人口増加とともに、乳製品や肉製品の需要が高まり、飼料に対する需要も増加しました。これにより、供給が需要に追いつかず、餌代がさらに上昇しています。

燃料費が上がり、物流が混雑してるから、飼料の運搬コストが増加し、それが最終的に農家に影響を与えてるんだね

2. 餌代高騰が酪農家に与える影響

餌代の上昇は、酪農家の純利益の減少を招いています。乳代の一部として支出される餌代が大きくなると、収益性が低下し、経営計画に支障をきたします。

- 利益率の低下:売上が伸びても、経費が増加し、利益が圧迫されます。

- 経営の不安定化:予期せぬコスト変動により、資金繰りが悪化し、最終的に廃業を選択せざるを得ないケースもあります。

多くの酪農家が、餌代の上昇に対応するために、自給飼料の導入を検討するか、または経営の継続が困難になる事態に直面しています。

餌代が上がると、利益率が低下して経営が厳しくなるんだ!

売上が増えても、経費が膨らんで収益が圧迫されるから、酪農家はしっかりした対策が必要だね。

自給飼料を使っている割合を「飼料自給率」と言います。牛乳は国産100%と言われていますが、その裏では飼料自給率という課題があります。「飼料自給率」について、詳しくはこちらの記事で!

3. 自給飼料の選択肢:稲発酵粗飼料(稲WCS)の活用

稲WCSとは?

**稲発酵粗飼料(稲WCS)**は、稲の穂と茎葉をまるごと刈り取り、ロール状に成型した後、フイルムでラッピングして乳酸発酵させた牛の飼料です。

稲WCSのメリット

- 栽培技術の共通性

水稲と同じ基本的な栽培技術で育てられるため、既存の機械をそのまま利用でき、取り組みやすい点が大きな魅力です。 - 専用機械による効率化

稲WCS用の専用収穫機械を活用することで、収穫作業を効率的に行い、労働力不足や作業コストを削減できます。 - 政府の支援制度

稲WCSは経営所得安定対策の一環として推進されており、補助金や助成金が利用可能です。これにより、経営のリスクを軽減することができます。

稲WCS活用の効果

- コスト削減

地元で生産された稲を利用するため、輸送費を大幅に削減でき、外部からの飼料購入に依存しない経営が可能です。 - 安定供給

自給飼料によって市場の価格変動に左右されることなく、一定の品質とコストで飼料を確保できます。 - 水田の有効活用

余剰水田を活かして稲WCSの作付を拡大することで、土地資源を有効に活用し、地域経済の活性化にも寄与できます。

4. その他のコスト削減対策と今後の展望

食品製造副産物の活用

一部の酪農家は、パンくずやビール工場などの副産物を飼料に活用し、コスト削減に成功しています。これらの副産物を適切に処理して利用することで、餌代のバランスを改善できる事例もあります。

効率的な飼料管理

飼料の与え方や管理方法を見直すことも重要です。必要な量を正確に把握し、無駄な供給を抑えることでコストを最適化できます。

今後の展望

- 自給飼料の普及

稲WCSのような自給飼料が広がることで、国全体の飼料自給率が向上し、経営の安定化が期待されます。 - 政府の支援策

補助金や助成金を活用して、技術革新や設備投資を進めることで、生産性向上とコスト削減が可能になります。

パンくずやおからなどの副産物を飼料に使うことでコスト削減につなげられる例があるよ。

まとめ

餌代の高騰は、酪農業界にとって深刻な課題ですが、稲WCSをはじめとした自給飼料の導入や食品製造副産物の活用、効率的な飼料管理といった具体的な対策を講じることで、経営の安定化を図ることができます。政府の支援制度も活用し、持続可能な酪農経営を目指していくことが求められます。

副産物を賢く利用して、餌代を抑える取り組みが成果を上げよう!

コメント