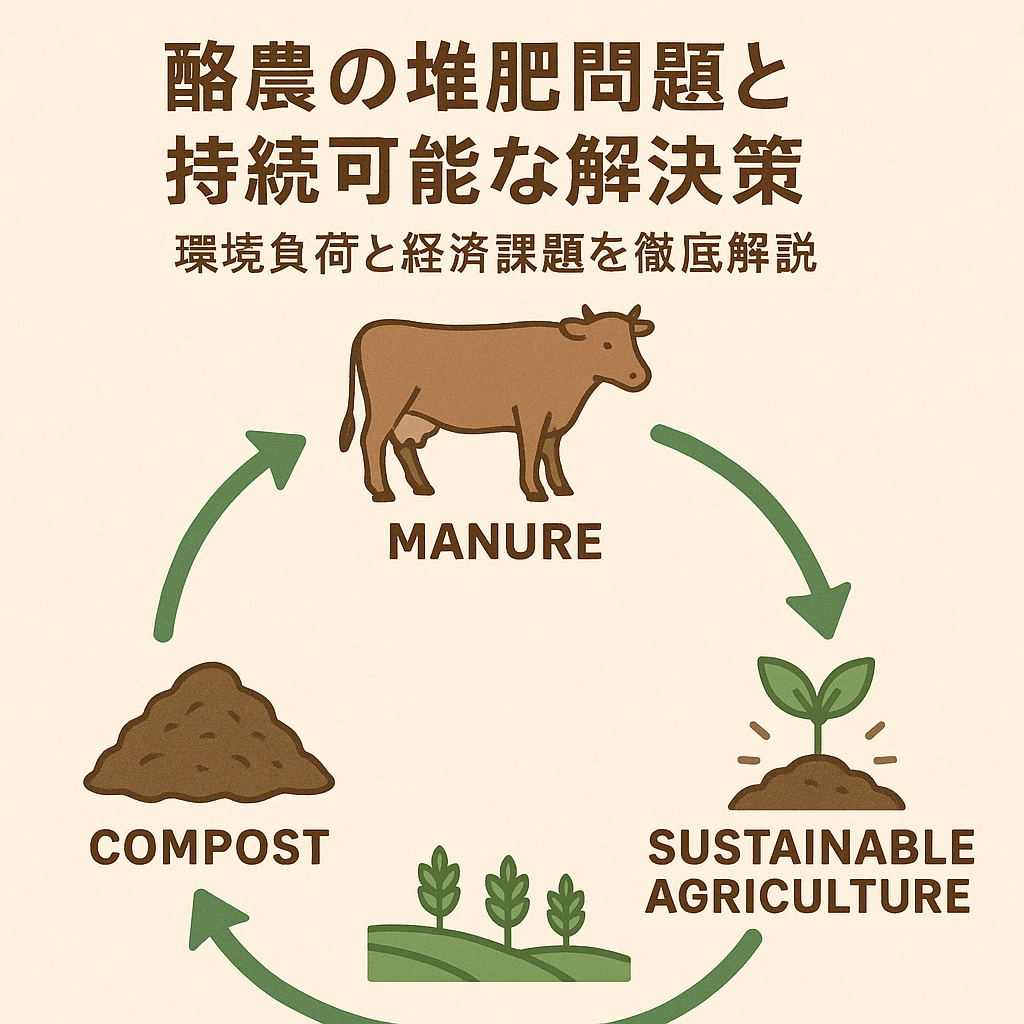

日本の酪農は「酪農危機」と呼ばれる経営難に加え、堆肥管理の課題にも直面しています。牛の糞尿を適切に処理し資源化することは重要ですが、不適切な管理は水質汚染や温室効果ガス排出につながります。本記事では、最新データをもとに堆肥問題の現状と環境負荷、さらに持続可能な解決策や支援策について解説します。

適切な堆肥処理で水質汚染を防ごう!

酪農危機と堆肥管理の重要性

近年、日本の酪農業界は「酪農危機」と呼ばれる深刻な経営難に直面しています。中央酪農会議の2023年調査では、酪農家の85%が赤字経営という結果が出ており、その中の4割以上が月額100万円以上の赤字を抱えています。背景には、以下のような要因があります。

- 輸入飼料価格の高騰(2020年10月:1トン6万7,000円 → 2023年1月:10万円)

- 肉用子牛価格の下落

- 新型コロナウイルスやウクライナ情勢など外的要因

この経済的困難と密接に関わるのが堆肥管理の問題です。牛の糞尿を適切に堆肥化し、肥料として再利用することは酪農の循環型経営に欠かせませんが、不適切な管理は環境汚染や悪臭の原因になります。

酪農危機、85%が赤字経営の現実!

堆肥の種類と特徴

酪農で発生する副産物は主に「堆肥」「スラリー」「消化液」の3種類に分けられます。

| 種類 | 水分率 | 特徴 | 課題 |

|---|---|---|---|

| 堆肥 | 約73% | 固形で扱いやすく土壌改良に有効 | 腐熟不足だと肥料効果低下 |

| スラリー | 約92% | 液状で散布容易、養分濃度低め | 過剰施肥による水質汚染 |

| 消化液 | 約95% | メタン発酵後の副産物、臭い少ない | 大量散布による環境負荷 |

特にスラリーや消化液は水分率が高く、散布量の管理が難しいため、過剰施肥による硝酸性窒素の地下水汚染リスクが指摘されています。

堆肥は土壌改良に効果的な固形肥料!

環境負荷と温室効果ガス

堆肥化やメタン発酵の過程で発生するメタンガスは、地球温暖化係数が二酸化炭素の25倍とされる強力な温室効果ガスです。国内農林水産業におけるメタン排出量の約28%は酪農由来で、その多くが糞尿処理に関連しています。

さらに、堆肥管理が不適切な場合は雨水による窒素流出や悪臭問題が発生し、地域住民との関係にも影響を与えます。農林水産省の報告でも、畜産経営に起因する悪臭や水質汚染の苦情は高止まり傾向にあります。

酪農由来のメタンガスは温室効果ガスの大きな原因!

解決策と技術革新

持続可能な酪農経営を実現するため、以下のような技術や方法が提案されています。

- メタン発酵技術

糞尿を発酵させてバイオガスを回収し、発電や熱利用に活用。悪臭削減効果も大きいが、発生する消化液の処理先確保が課題。 - 堆肥品質の向上

麦わらやオガクズを混ぜて水分を調整し、腐熟促進。メタン発生を抑制し肥料効果を高める。 - 地域連携

畑作農家や近隣地域と堆肥を共有し、施肥量の適正化と資源循環を実現。 - 新技術の活用

農研機構が開発したアンモニア資源化や発酵熱回収システムを導入し、環境負荷とコストの両面を改善。

メタン発酵技術でバイオガスを有効活用!

政府・業界の支援策

政府や業界団体も堆肥管理改善を後押ししています。

- 飼料自給率向上目標:2020年25% → 2030年34%(飼料用米・食品残渣利用)

- 技術普及支援:農研機構開発技術や堆肥管理指導の全国展開

- 金融支援:認定新規就農者制度、農業次世代人材投資事業による資金援助

これらは酪農家の負担軽減と環境保全の両立を狙っていますが、地域ごとの事情や設備投資負担によって導入速度に差があります。

飼料自給率アップで持続可能な酪農へ

今後の展望

- 酪農の堆肥問題は経営難と環境負荷の双方に関係しており、解決には総合的な取り組みが必要。

- 水質汚染や温室効果ガス排出のリスクがあり、適切な堆肥管理が求められる。

- メタン発酵や堆肥品質の向上、地域連携などが有効な解決策だが、コストや技術的課題が残る。

- 政府は飼料自給率向上や金融支援、技術普及などを通じて酪農家を支援。

- 持続可能な酪農の実現には、経済性と環境保全を両立する施策の推進が不可欠。

2025年現在、酪農業界は依然として厳しい経営環境に置かれていますが、環境保全と経済性を両立する新技術の普及や地域協力の枠組みづくりが進んでいます。堆肥管理の改善は、単なる環境対策にとどまらず、地域社会との共生や農業全体の持続性にも直結します。

堆肥問題の解決は長期的な課題ですが、技術革新と制度支援を組み合わせることで、酪農の未来はまだ切り開くことができます。

堆肥問題は酪農経営の生命線!

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。