2025年の記録的猛暑により、新潟県では乳牛の乳量が急減し、県内の生乳生産量は前年比で約15%減少しています。これにより学校給食用牛乳の供給不足が懸念され、畜産業者は空調コスト増と収支悪化に直面しています。本記事では原因・現状・現場での短期対策と中長期的な解決策をわかりやすくまとめます。

2025年猛暑で新潟の乳牛乳量が約15%減少!

なぜ乳量が減るのか(猛暑と乳牛の生理)

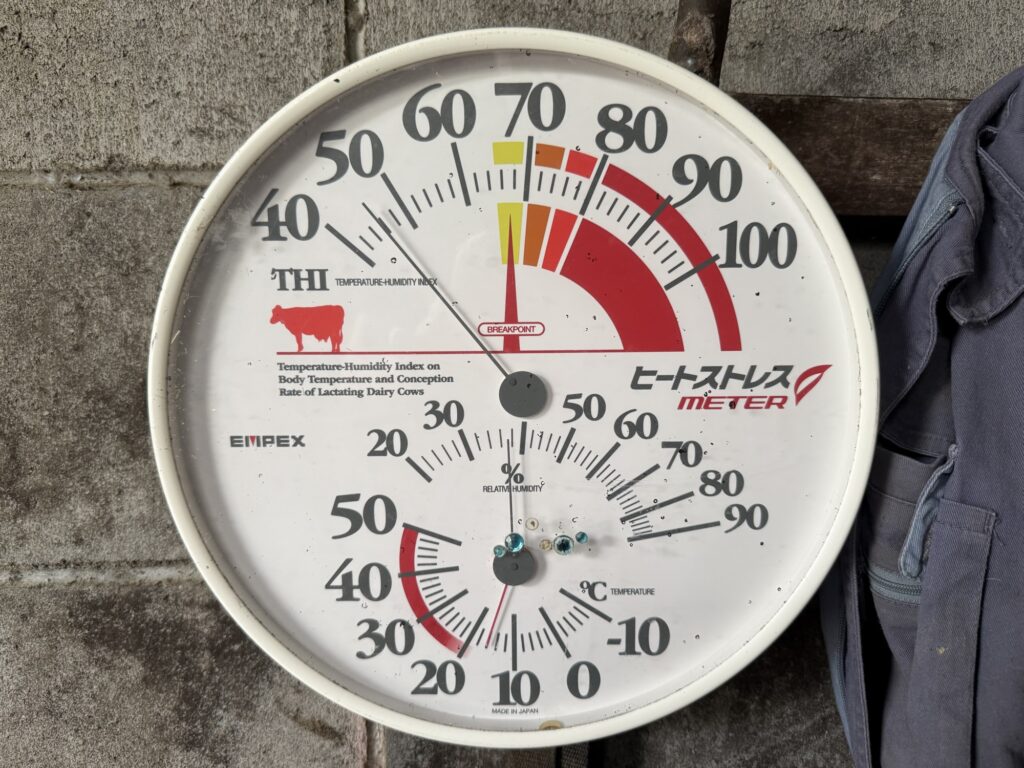

乳牛は気温が約25℃を超えると摂食量が低下し、体温調節のためにエネルギーを使うことで乳量が減ります。特に夜間も気温が下がらない連続高温は回復を妨げ、結果として搾乳量が継続的に低下することがあります。今回の新潟の猛暑では、この暑熱ストレスが広範に発生しました。

乳牛は25℃超えで食欲ダウン&乳量減少!

現状:新潟で報告されている被害

- 県内の生乳生産量は前年比で約15%減。学校給食や乳製品原料への影響が懸念される。

- 養鶏では5,000羽以上の死鳥が報告され、産卵数や卵サイズ(Lサイズの減少)が観測されている。

- 畜産農家は扇風機・ミストなどの冷却設備を増設したが、電気代が通常の3倍以上になるケースもあり、経営圧迫が深刻化している。

新潟の生乳生産が前年比で約15%減少!

給食への影響と栄養面の注意点

学校給食向けの牛乳が不足すると、自治体や学校ではコーヒー牛乳や県外産牛乳への代替、あるいは牛乳を使わないメニューへの変更を検討します。牛乳はカルシウムや良質なタンパク質、ビタミン類を供給する重要な食品であるため、代替する場合はカルシウムやビタミンDの補完を意識した献立設計が必要です。

牛乳はカルシウム・良質タンパク質の重要源!

畜産現場の声:空調コストと収支の悪化

畜産農家は猛暑対策として扇風機やミスト、局所冷房の導入を進めていますが、電気代や燃料費の増加で支出が大きく膨らんでいます。補助金や支援制度はあるものの即効性に限界があり、短期的には赤字補填や資金繰り改善が急務です。SNS上でも「乳量が3割減」「飼料を切り替えられない」といった切実な声が上がっています。

猛暑対策で電気代が急増、収支が厳しい!

短期対策(今すぐできる現場対応)

- 日よけと通風の徹底:直射日光を遮るシェードや遮光ネットで輻射熱を低減。

- 給水とミストの強化:水分補給と気化熱で体温上昇を抑える。

- 夜間冷却の活用:夜間に冷却を集中させ、翌日の熱負荷を下げる運用。

- 給食側の栄養補完:代替時にカルシウム強化食品や豆製品を組み合わせる。

- 地域調整:給食センターが納入を再配分して需給ショックを平準化する。

給水・ミストで体温上昇を防ぐ簡単対策!

中長期対策(持続可能な酪農経営へ)

長期的には、牛舎の遮熱・断熱性向上、暑さに強い系統の導入、再生可能エネルギー(太陽光+蓄電等)を組み合わせた冷房インフラ整備が有効です。さらに、国や自治体の補助金制度を活用して設備投資を促すこと、産地間の連携で非常時の供給ネットワークを構築することも重要です。

牛舎の遮熱・断熱で猛暑に強い環境を整備!

消費者・学校・自治体ができること

- 地域の酪農を支援するために県産牛乳を優先的に購入する。

- 学校は保護者に対して代替メニューの意図と栄養面の補完を説明する。

- 自治体は緊急時の供給代替ルールと優先配分を事前に整備する。

地域の酪農を支えるなら県産牛乳を優先購入!

結論(まとめ)

新潟県の猛暑は乳量減少を招き、給食用牛乳の供給不足リスクを高めています。短期的には日よけ・ミスト・夜間冷却などの現場対策で被害を軽減できますが、根本的には牛舎改良・エネルギーインフラ整備・品種改良といった中長期施策が必要です。消費者・学校・行政・生産者が連携して需給ショックに備えることが、地域の食の安全を守る鍵になります。

新潟の猛暑で乳量減少、給食用牛乳が不足中!

※本記事は2025年8月12日時点の情報を基に作成しています。最新情報は自治体や関係機関の発表をご確認ください。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。