後代検定は、種雄牛の遺伝的能力を「娘牛の成績」で確かめる酪農の基本手法です。乳量や乳質、体型といった指標を長期的に観察して種雄牛を選抜するため、即効性は低いものの確かな改良効果が期待できます。本記事では、実施フローを図解でわかりやすく示し、ゲノム検査との使い分けや現場で使える導入チェックリストまで、現場目線で丁寧に解説します。

後代検定の定義と仕組み

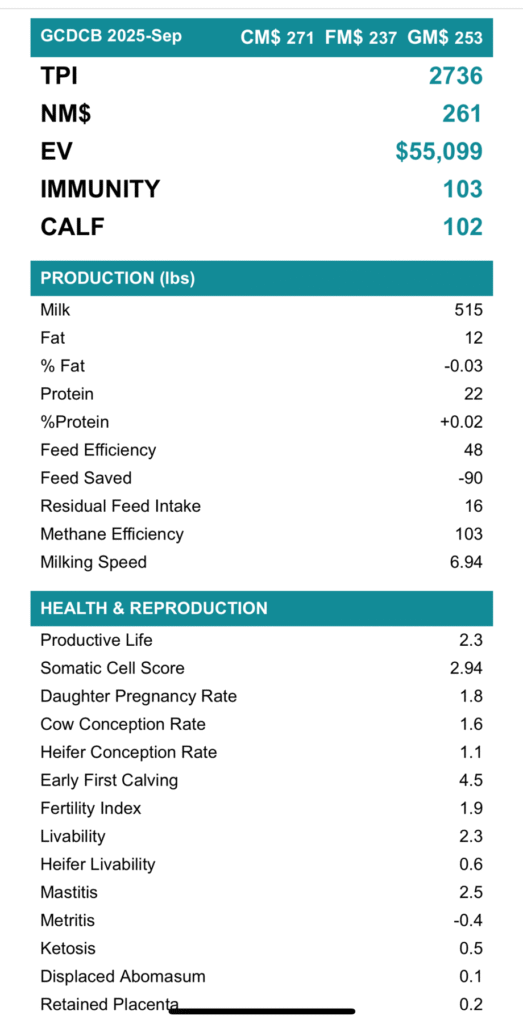

後代検定(progeny testing)は、種雄牛(オス)の遺伝的能力を、その雄牛から生まれた娘牛(後代)の生産成績で評価する方法です。乳量・乳脂肪・蛋白・体型・繁殖性など複数の指標を基に統計的に推定され、優良な種雄牛を選抜するための「ゴールドスタンダード」とされています。

なぜ娘牛で評価するのか?

直接オスのパフォーマンスを見ることができないため、娘牛の成績(いわば「遺伝の結果」)を観察して、父牛の遺伝価を推定します。これにより、次世代に引き継がれる性能を客観的に評価できます。

評価される主な項目

- 乳量(305日乳量など)

- 乳質(乳脂肪率・乳蛋白率)

- 体型(乳房、脚、骨格など)

- 繁殖性(分娩間隔、受胎率)

- 健康性・耐病性(近年評価の対象に。)

| 項目 | 意味 |

|---|---|

| 対象 | ホルスタイン等の乳用牛の種雄牛 |

| 評価基準 | 娘牛の305日乳量・乳質・体型等 |

| 評価期間 | 娘牛が成長・泌乳するまで(数年) |

| 目的 | 遺伝改良による生産性向上 |

実施フロー:現場で何が起きるか(ステップ別)

実際の流れを現場目線でシンプルに示します。後代検定は一定のステップを踏んで行われ、酪農家・精液供給者・検定団体が協力して進めます。

- 候補雄牛の選抜:生後およそ12〜18ヶ月の若い雄牛(ヤング・サイアー)から候補を選び、精液採取の準備をする。

- 精液配布・授精:精液が協力農家に無償または低コストで提供され、対象の雌に授精する。

- 出産と育成:娘牛が生まれ、育成・初産を迎えるまで育てられる(約2〜3年規模のタイムライン)。

- 生産成績の集計・牛群検定:305日乳量などのデータを牛群検定や記録で収集。

- 統計分析と評価:収集データを集計・調整し、雄牛の遺伝的能力(育種価)を推定する。

- 種雄牛認定・普及:評価の高い雄牛は種雄牛として認定され、その精液が広く利用される。

この流れは「検定場方式(ステーション)」と「現地方式(酪農場での評価)」に分かれますが、日本の多くは現地方式を中心に実施されています。

ゲノム検査との違いと使い分け(後代検定 vs ゲノム評価)

近年はゲノム検査(DNA解析)でヤング・サイアーを早期に評価する手法が広がっています。ここでは両者の長所・短所と、現場での使い分けを示します。

後代検定の強みと弱み

- 強み:娘牛の実績に基づくため高い信頼性(予測精度が高い)。

- 弱み:評価に数年かかる。コストと時間が必要。

ゲノム検査の強みと弱み

- 強み:若齢段階で迅速に評価可能。候補数の絞り込みや早期選抜に有利。

- 弱み:後代検定に比べ精度が限定的なケースもある(補完として利用するのが現実的)。

現場でのおすすめの使い分け

- 資源が限られる場合は、まずゲノム検査で有望候補を絞り、最終的な確定は後代検定の結果で判断する「併用」戦略が有効。

- 大規模事業や種雄牛育成を目指す場合は後代検定を重視しつつ、選抜効率を上げるためゲノム評価を活用する。

利点と経営への効果(実務的メリット)

後代検定は長期的な投資ですが、成果が経営に直結します。主な利点を挙げます。

1. 遺伝的改良による生産性向上

優秀な種雄牛を使うことで乳量・乳質の向上が期待でき、酪農経営のベース収入が増えます。

2. 長期的な経済効果

短期で見ればコストがかかりますが、数世代にわたる改良効果は飼料効率や疾病耐性にも影響し、トータルでの収益改善につながります。

3. 品質・市場価値の向上

乳質の改善は加工品(チーズ、バター等)やブランド化による高付加価値化につながります。

課題と現場での工夫

後代検定にはいくつかの課題があります。実際の現場で使える工夫も合わせて紹介します。

課題

- 評価完了まで時間がかかる(数年)。

- 小規模農家の参加が難しい場合がある(娘牛数の確保など)。

- 地域偏りや検定データの偏在が発生する可能性。

現場でできる工夫

- 複数農家で共同参加して娘牛数を確保する協力体制を作る。

- ゲノム評価を先に導入して候補を絞ることで、コストを抑える。

- 検定データをわかりやすい図表にまとめ、スタッフや取引先と共有して理解を浸透させる。

現場事例と導入のポイント(実践編)

ここでは現場で役立つ導入ポイントを具体的に示します。私の経験も交えて、取り入れやすい手順を紹介します。

導入時のチェックリスト(簡易)

- 目的の明確化:乳量・乳質・体型のどれを優先するか。

- 目標時期の設定:いつまでに効果を見たいか。

- 協力先の確保:娘牛を育成してくれる協力農家の把握。

- 記録体制:牛群検定や出産・泌乳データを確実に記録する仕組み。

現場の小さな工夫で差が出るポイント

- 授精管理の精度向上:受胎率が高ければデータの質が上がる。

- 育成環境の均質化:娘牛の育成条件を揃えることで評価のノイズを減らす。

- 記録のデジタル化:手書きを減らしデータ集計を自動化する。

導入は一朝一夕ではありませんが、小さな改善を積み重ねることで検定結果の価値が高まります。

よくある質問(FAQ)

Q. 後代検定は小規模農家でも参加できますか?

A. 協力体制を組むことで参加は可能です。複数農家で娘牛を分担する「共同検定」が現場では有効です。

Q. ゲノム検査と後代検定、どちらが優先ですか?

A. 目的によります。早期選抜にはゲノム検査が有効で、最終判定や高精度評価は後代検定で行うのが現実的です。併用が最も効果的です。

Q. 導入費用はどれくらいかかりますか?

A. 精液配布が無償または低コストで行われる場合もありますが、育成コストやデータ管理費用は農家負担です。地域の支援事業を活用すると負担を軽減できます。

まとめ:後代検定は「時間をかけた確かな投資」

- 後代検定は娘牛の実績に基づく「高精度な」種雄牛評価法で、乳量・乳質の長期的改善に有効。

- 流れ:候補雄牛選抜 → 精液配布・授精 → 娘牛育成 → 牛群検定でデータ収集 → 統計分析 → 種雄牛認定。

- ゲノム検査は早期選抜に強み、後代検定は最終判定に強み。両者の併用が現実的かつ効果的。

- 小規模農家は共同参加やゲノムによる候補絞り込みでコストとリスクを下げられる。

- 導入成功の鍵は目的の明確化、データ記録体制、協力体制の構築(娘牛数の確保)と授精・育成の品質管理。

後代検定は時間と手間がかかりますが、娘牛の実績に基づく確かな遺伝評価という点で非常に価値があります。ゲノム検査と上手く組み合わせることで、早期選抜の効率化と高精度な最終判定を両立できます。導入する際は目的を明確にし、協力体制や記録管理を整えることが成功の鍵です。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント