冬期の低温は、牛の健康と生産性に直結する重大なリスクです。寒冷ストレスにより乳量は落ち、免疫や繁殖成績にも悪影響が出ます。本記事では、下臨界温度(LCT)の考え方を基に、現場ですぐ使える飼料調整・牛舎環境改善・子牛の保温法、そして簡易的なコスト試算までを現場目線で解説します。今日から実行できるチェックリスト付きで、経営損失を最小化する手順を示します。

寒冷ストレスとは(LCTの考え方)

寒冷ストレスは、牛が周囲の低温により体温維持に余計なエネルギーを消費する状態です。家畜管理では下臨界温度(LCT: Lower Critical Temperature)を基準に対策を考えます。LCTより気温が低くなるほど、維持に必要な代謝量が上がり、その分だけ飼料からのエネルギーが必要になります。

LCTの目安(現場で使いやすい一覧)

| 区分 | LCTの目安 | 末尾の注 |

|---|---|---|

| 新生子牛~1ヶ月 | 約15℃前後 | 風速や湿度により上昇 |

| 子牛(1ヶ月~離乳) | 約1~10℃ | 年齢で変動 |

| 泌乳牛(良好BCS) | 低め(-10℃〜-25℃まで個体差あり) | 給餌量・BCSで変動 |

| 乾乳・妊娠後期・低BCS牛 | やや高め(-10℃~+5℃) | 管理上は注意が必要 |

※LCTは被毛の状態、体格、栄養状況、風速・湿度で大きく変わります。現場では気温だけでなく有効温度(wind chillを含む体感温度)を考えることが重要です。

寒冷ストレスの症状と酪農経営への影響

- 乳量低下:乳牛は維持エネルギーが増え、乳生産に回せるエネルギーが減少します。

- 体重減少・BCS低下:十分に飼料が補えないと体脂肪が減少します。

- 免疫低下と疾病増加:免疫力が落ち、肺炎や乳房炎などの発生率が上がります。

- 繁殖成績の悪化:発情の出現遅延や妊娠率低下のリスク。

- 子牛の成長遅延・死亡率上昇:特に新生子牛は注意が必要。

実際の研究や現場報告では、長期的な寒冷環境で乳量が大きく落ちるケースや成長不良が報告されています。早期の発見と対処が経営損失を抑える鍵です。

現場で今すぐできる具体的対策

1) 飼料・栄養管理

目安として、LCTを下回る1℃ごとに約1%のエネルギー(TDN)需要が増えると考え、飼料のエネルギー密度を上げます。実務では高品質の乾草や発酵飼料、補助的な高エネルギー飼料(トウモロコシ等)を段階的に追加します。

乾乳期・分娩前後は特にエネルギー需要が高まるため、給飼計画を見直しましょう。

2) 牛舎の環境改善(風よけ・乾燥・換気)

風速は体感温度を大きく下げます。風よけ(防風垂れ幕、植栽、ロールスクリーン)を設け、通路に泥や水が溜まらないよう排水を整備します。結露対策としては、適切な換気を確保しつつ風の当たり方をコントロールすることが重要です。

3) ベッディング(敷料)の管理

乾いた敷料は優れた断熱材です。敷料の厚みを増やし、濡れがついたら速やかに交換する運用ルールを作りましょう。発酵床や乾燥床の導入で飼養環境が安定するケースもあります。

4) 水の確保と凍結防止

水が凍ると摂水量が低下し、結果的に飼料摂取が落ちます。循環式の水加温器や断熱対策、日中の給水回数増加で凍結リスクを減らしましょう。

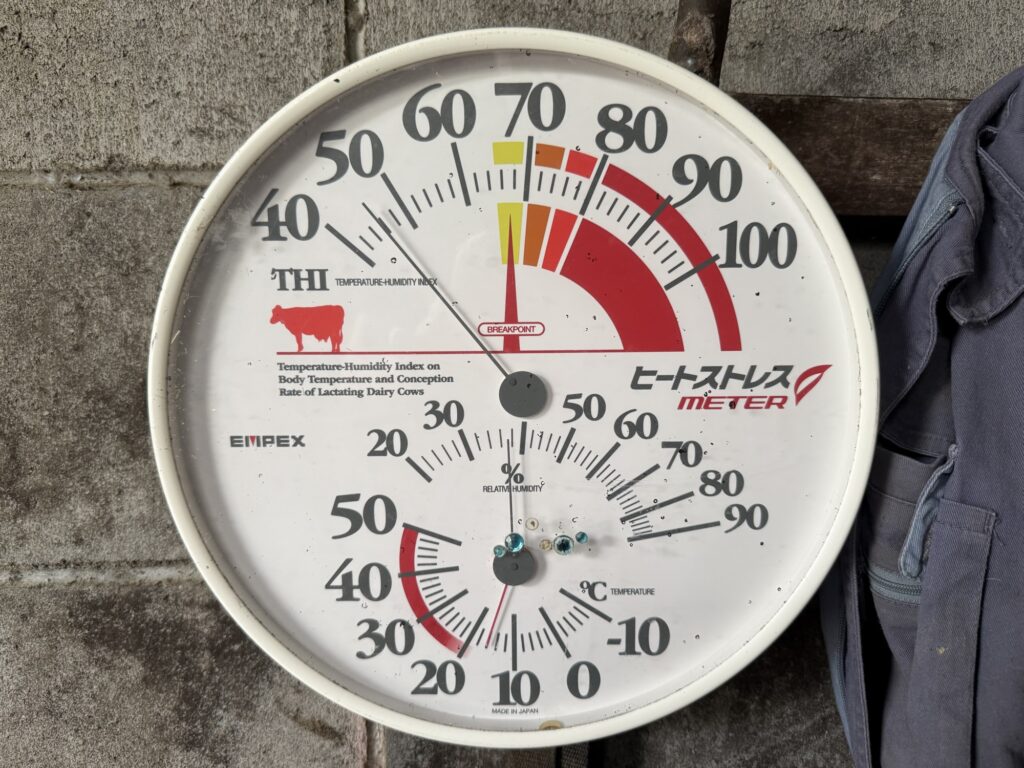

5) 管理と記録(モニタリング)

日々のBCS記録、乳量トラッキング、気温・湿度(センサー)のログを取り、閾値を超えたらアラートが出る体制を作ると対応が早くなります。

子牛(新生子牛)の特別対策

子牛の下臨界温度は高く、新生児では15℃前後がLCTの目安です。以下は必須対策です。

- 保温器・カーフジャケット:体温保持を優先し、保温器具やジャケットの導入を検討。

- 寝床の保温:底冷え対策(パレットや断熱シート+乾いた敷料)を行う。

- 給餌の増量:室温が低下した場合、ミルクやミルク代替飼料の供給を増やす。小規模では温度差5℃ごとに給餌を微増する運用が効きます。

- 通気とドラフト回避:換気は必要だが直風に当てない工夫を。

実務で使えるツールと簡易計算

簡易的な考え方(例):

追加TDN(%) ≒ LCT − 有効温度(体感温度) (例)LCTが0℃の牛で、有効温度が-5℃なら、追加TDNは約5%

現場ではこの値を基に「飼料のエネルギー密度を何%上げるか」を決定します。風速や濡れは有効温度をさらに下げるため、必ず考慮に入れてください。

簡易コスト試算(例)

下記は概算例です(現場ごとに差があります)。

| 項目 | 条件 | 概算/月 |

|---|---|---|

| 追加飼料費 | 追加TDN 5% × 100頭 | 約¥50,000〜¥120,000 |

| 敷料費増 | 敷料厚増で週2回交換 | 約¥10,000〜¥30,000 |

| 加温器の電気代 | 小規模保温器3台稼働 | 約¥8,000〜¥25,000 |

一方で乳量改善や疾病低減で得られる効果を加味すると、初期のコストは数ヶ月で回収できる場合もあります。詳しい試算は個別データで算出してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 子牛は何℃から本格的な保温対策が必要ですか?

A. 新生子牛ではおおむね15℃前後が目安です。風や湿度があるとさらに高めに対策が必要になります。

Q. LCTはどうやって現場で把握すれば良いですか?

A. 被毛の状態、BCS、給餌量を評価し、実測の気温・風速を合わせて“有効温度”を算出します。簡易センサー導入で把握が容易になります。

Q. すぐできる安価な対策は?

A. 風よけ設置、敷料の乾燥維持、給水の凍結防止、飼料の少量増給などが効果的です。

まとめとアクションチェックリスト

- 寒冷ストレスは「LCT(下臨界温度)」を基に判断し、有効温度が下がるほど追加エネルギーが必要。

- 子牛は特に脆弱で、新生児は約15℃前後で保温対策が必須。

- 現場対策の優先順位は「風よけ・乾燥敷料・給水の凍結防止・飼料のエネルギー密度向上」。

- 目安としてLCT以下1℃ごとに追加TDNは約1%を想定し、段階的に飼料を増やす。

- 敷料管理と換気の両立で結露を防ぎ、疾病リスクを下げる。

- 簡易コスト試算では追加飼料費・敷料費・加温費を考慮し、乳量回復や疾病減少で数ヶ月以内に回収できる可能性あり。

- 毎日のBCS・乳量・環境データを記録し、閾値超過時に即対応するモニタリング体制が重要。

寒冷ストレスは事前準備と日々の観察で大幅に被害を減らせます。まずは小さな対策から試し、データで効果を確認してください。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント