輸入飼料への依存が続く日本の畜産は、価格変動と供給不安という二重リスクに直面しています。2025年10月16日の自民党畜産・酪農対策委員会によるJAヒアリングを受け、本記事では飼料用米・稲WCSの生産拡大、広域流通体制の整備、鳥獣被害対策といった実務的な対策を整理。現場で使える導入ロードマップと具体的なステップをわかりやすく解説します。

現状と課題:なぜ国産飼料が急務か

日本の飼料自給率は概ね25%前後と低水準にあり、飼料費の上昇は畜産経営を直撃します。農林水産分野の指摘では、牛の生産費に占める飼料費は4〜5割、豚・鶏では6〜7割に達するため、飼料価格の変動は収益性に直結します。2025年のJAヒアリングでは、政策側とJA側が“飼料用米・稲WCSの生産支援”“広域流通の整備”“鳥獣被害対策の強化”を中心に議論しました。

ポイント(ヒアリングで提示された数値)

・国産飼料の安定供給に必要とされる飼料用米:年間約12万トン(目標)

・2025年度見通し:実供給は約5万トンに留まる見込み(ギャップあり)

飼料用米・稲WCSのポテンシャルと導入障壁

飼料用米は休耕田の活用により土地資源の有効利用と飼料自給率向上を両立できますが、作付インセンティブの弱さ、加工・流通体制の未整備が障壁です。一方、稲WCS(Whole Crop Silage)は稲作のサイクルを活かした飼料化手段で、短期的なコスト低減につながる可能性があります。ただし、収穫・発酵のノウハウ、共同加工施設の有無で導入効果が変わります。

主な導入障壁

- 生産インセンティブ(単価・補助金)の不足

- 広域流通・貯蔵インフラの欠如

- 鳥獣被害(熊・イノシシ等)による作物被害の拡大

- 現場のノウハウ不足(収穫→発酵→供給までの一貫体制)

現場で使える!国産飼料導入の4ステップ実行ロードマップ

以下は、JA・自治体と連携して現場で再現可能なステップです。各ステップの所要期間・注意点も併記します。

ステップ1:適地診断とパイロット栽培(所要:1〜2年)

休耕田や中山間地の土質・排水性を診断。まずは小面積(1〜5ha)で試験栽培を行い、収量・収穫条件を把握します。自治体の技術支援やJAのアドバイスを活用しましょう。

ステップ2:補助金・単価の確認と申請(所要:2〜3ヶ月〜)

飼料用米や稲WCSに関わる公募・交付金を確認し、申請スケジュールを組む。申請書類は自治体・JA窓口での相談を推奨します。

ステップ3:加工・保管の共同体制構築(所要:6ヶ月〜1年)

収穫した稲をWCS化する設備(刻断機、サイロ、ラッピング機等)の共同利用モデルをJA単位で検討。物流コストの試算も必須です。

ステップ4:供給契約と流通ネットワーク(所要:継続)

畜産(利用側)との供給契約を締結し、広域流通での共同配送体制を確立。品質管理のルール化も行い、継続供給を目指します。

実務で使える簡易コスト比較(例)

以下は概算試算の例です(地域差があります)。詳細は自治体の試算資料やJAの数値を参照してください。

| 項目 | 輸入乾草等(参考) | 稲WCS(概算) |

|---|---|---|

| 原料単価(概算/kg) | ¥xx(輸入・物流含む) | ¥yy(生産・加工含む) |

| 年間必要量(例:牛規模) | — | — |

| 備考 | 輸入価格の変動リスクあり | 初期投資・設備共同化がカギ |

(注)正確な収支シミュレーションは面積・集約率・物流距離で大きく変わります。自治体の試算資料をベースに計算してください。

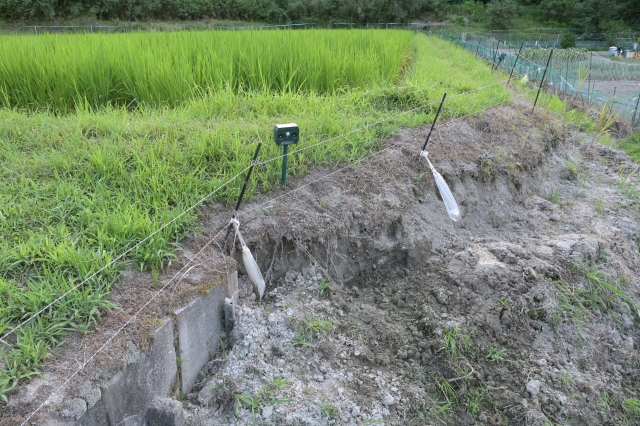

鳥獣被害対策:現場がまずやるべきこと

ヒアリングでも指摘のあった通り、熊・イノシシ等による青刈りトウモロコシ等の被害が生産性を下げています。自治体の防除交付金の情報を集め、被害記録を自治体に報告する体制を作ることが第一歩です。

- 被害の定量記録を残す(写真・日付・推定損失額)

- 防護柵・電気柵導入の共同検討(コスト分担)

- 交付金申請のための書類テンプレを事前に準備

まとめ — 政策だけでなく「現場で動く仕組み」が必要

- 日本の飼料自給率は低く、飼料費の高騰が畜産経営を圧迫している。国産飼料の生産拡大は経営安定と食料安全保障に直結する。

- 2025年10月16日のJAヒアリングでは、飼料用米の供給不足(必要量約12万トンに対し見通し約5万トン)や、稲WCSの普及、広域流通・貯蔵インフラ、鳥獣被害対策が主要課題として挙がった。

- 現場での導入には「単価・補助の整備」「共同加工・貯蔵の構築」「流通ネットワークの確立」「鳥獣被害の防除強化」が必要。段階的なロードマップ(適地診断→補助申請→共同加工→供給契約)が有効。

- 差別化ポイント:政策情報と現場の実務(コスト試算・申請フロー・共同化モデル)を結びつけ、農家が即使える「チェックリスト・テンプレート」を提供することが上位化とPV増に有効。

- 次のアクション:まずは小面積での試験栽培・自治体・JAとの相談を実施し、補助金申請→共同加工体制の検討へ進めることを推奨。

2025年10月16日のJAヒアリングは、国産飼料生産拡大に向けた政策議論の重要な節目です。しかし、政策の実効性を高めるには、単価・補助制度の改善だけでなく、現場に落とし込める「導入ロードマップ」「共同流通インフラ」「鳥獣被害対策」の三点が不可欠です。本稿のロードマップを参考に、まずは小規模試験→共同加工→供給契約という段階的アプローチを検討してください。

よくある質問(Q&A)

Q1:飼料用米のメリットは?

A1:休耕田の有効活用に加え、輸入飼料の価格変動リスクを低減できます。品質管理が重要です。

Q2:稲WCSはどの規模から有効?

A2:共同化での規模拡大が費用対効果を高めます。まずは試験面積で実績を作るのが現実的です。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。