牛肉の「歩留まり」は、畜産生産者・精肉加工・飲食店いずれにとっても経営を左右する重要指標です。生体からどれだけ枝肉が取れ、さらに可食部として何kg残るか──この数値を正確に把握すれば、仕入れ・加工・メニュー設計の精度が格段に上がります。本記事ではJMGAの基準や具体的な計算例、部位別の傾向、現場で即実践できる改善策まで、実務目線で丁寧に解説します。

1. 歩留まり(ぶどまり)とは何か? 基本の定義

歩留まりとは、投入した原料(ここでは牛の生体重量)に対して最終的に得られた製品量(枝肉・精肉など)が占める割合です。式で書くとシンプル:

歩留まり率(%) = (完成品量 ÷ 原料量)× 100

例えば生体1,000kgから枝肉600kgが取れたら枝肉歩留まりは60%です。さらに枝肉から可食部(精肉)360kg取れれば、生体→精肉の総歩留まりは36%になります。

2. 業界での基準値と等級の見方(JMGA・MAFFの指標)

日本では日本食肉格付協会(JMGA)の定める算式・基準が業界標準として使われます。歩留等級はA・B・Cの3段階で評価され、A等級が最も良い歩留まりを示します(具体的な算式はJMGA発表の公式資料を参照)。また、農林水産省の流通資料では業界参考値としての歩留まり(流通全体)を示すデータも公開されています。これらの一次情報を参照することで信頼性を確保できます。

| 等級 | 歩留基準値(目安) | 意味 |

|---|---|---|

| A | 72以上 | 部分肉歩留が標準より良い |

| B | 69以上72未満 | 標準的な歩留まり |

| C | 69未満 | 標準より低い歩留まり |

※上記は枝肉ベースの歩留まり等級の基準例。詳細な算式や計測部位(第6〜7肋間など)はJMGA資料を参照してください。

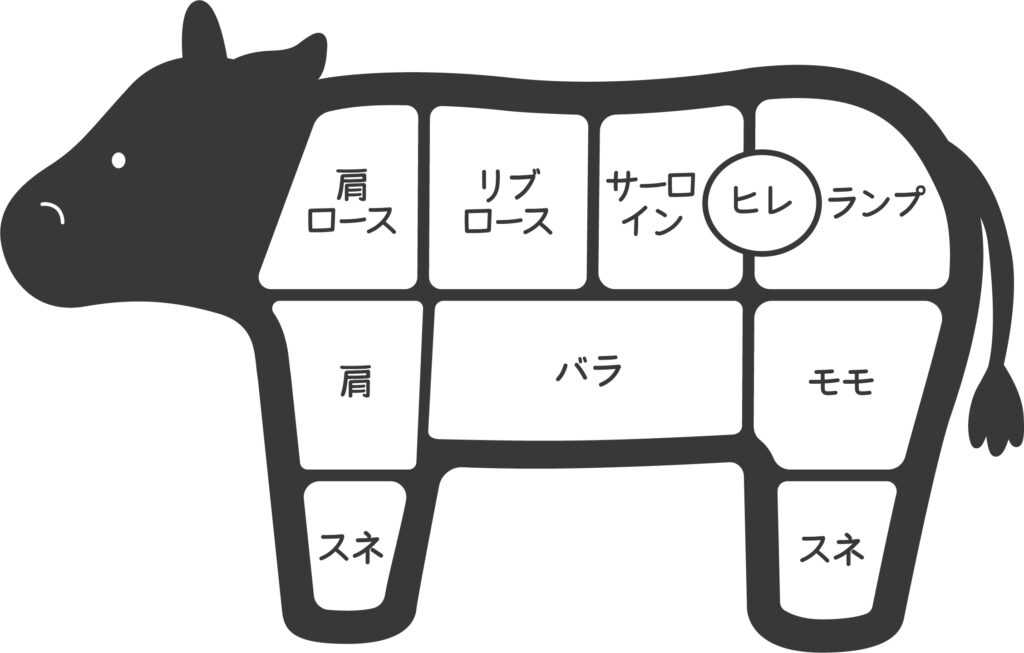

3. 部位別の歩留まり傾向(現場で押さえておくポイント)

部位ごとに筋膜や骨・脂の占める割合が異なるため、歩留まりにも差が出ます。おおまかな傾向は次の通り:

- ヒレ(テンダーロイン):高価で希少だが筋処理でロスが出やすく、部位歩留まりは低め。

- ロース:製品価値が高い反面、トリミングでのロス発生がある。

- モモ・スネ:赤身が主体で歩留まりは比較的高め。加工での歩留まり改善余地がある。

- バラ・肩:脂肪が多く、食肉としての歩留まりは部位依存で変動。

※飲食店なら「仕込み後の可食部量」と「原価率」を部位別で管理すると利益が安定します。

4. 実践:歩留まりの計算例(和牛・輸入牛の想定ケース)

下は現場で使える簡単な計算例です。実測データがある場合は数値を入れ替えてください。

ケースA:和牛(肥育個体)

生体重量 700kg → 枝肉 420kg(枝肉歩留まり 60%)→ 精肉 252kg(生体→精肉歩留まり 36%)

ケースB:輸入牛(大判・赤身多め)

生体重量 800kg → 枝肉 520kg(65%)→ 精肉 312kg(39%)

これらの違いは品種・飼養方法・脂肪率・解体手法に由来します。複数頭の平均値をとって管理することが重要です。

5. 歩留まりを上げるための現場で使える改善策(5つ)

- 解体・トリミング技術の標準化:筋・膜の取り残しや切りすぎを防ぐため、工程ごとのチェックリストを導入する。

- 部位別のカット基準を統一:店舗や加工場で統一したカット基準(厚さ・トリミング幅)を設けるとロスが減る。

- 急速冷凍・適切な温度管理:ドリップを減らし重量減を抑える。包装方法の見直しも有効。

- 仕入れ時のリスク管理:歩留まり傾向を仕入れ条件に組み込み、原価計算に反映する。

- 副産物の活用:骨・端材をスープやミンチ原料に活用することで総合歩留まりを改善する。

現場で最も効くのは「可視化」と「標準化」です。工程ごとのロスを計測し、PDCAを回してください。

6. 飲食店・精肉店向け:原価計算への落とし込み例

仕入れ価格が1kgあたり2,000円、歩留まりが0.36(36%)の場合、可食部1kgあたりの原価は:

2,000円 ÷ 0.36 ≒ 5,555円(可食部1kgあたり)

この数値を基にメニュー価格や原価率目標を決めることが重要です。部位別に同様の計算を行い、販促やメニュー構成に反映させましょう。

7. よくある質問(Q&A)

Q1:A5ランクは「味が一番良い」という意味ですか?

A5は「歩留まり等級(A)」と「肉質等級(5)」が揃った評価であり、味の主観的な良し悪しだけを示すものではありません。脂肪交雑(霜降り)や歩留まりの観点が強い評価指標です。

Q2:家庭で買う牛肉も歩留まりを意識すべきですか?

家庭でも部位に応じた調理法を選べば料理の満足度とコスト効率が上がります。安価な部位は長時間加熱で旨味を引き出すなどの工夫が有効です。

まとめ(この記事の要点)

- 歩留まり率は「(完成品量 ÷ 原料量)×100」で計算。生体→枝肉→精肉の各段階で把握することが重要。

- 日本ではJMGAの基準(A/B/C)が歩留まり等級の業界標準。A等級は72以上などの基準がある(詳細はJMGA資料参照)。

- 部位によって歩留まりは大きく異なる(ヒレは希少だが歩留まり低め、モモやスネは歩留まり高めなど)。

- 改善策は「解体・トリミングの標準化」「急速冷凍などの温度管理」「副産物の有効活用」「仕入れ時の歩留まり反映」の4点が即効性あり。

- 飲食店や精肉店は歩留まりを原価計算に組み込み、部位別の原価管理を行うことでメニュー設計と利益確保が可能。

- まずは1頭分または1日分のロスを可視化して数値化し、PDCAを回すことが最短の改善ルート。

歩留まりは生産性と収益に直結する重要指標です。JMGAやMAFFの一次情報を参照しつつ、現場データで可視化・標準化を進めることで歩留まりの改善が可能になります。特に解体手順の最適化・急速冷凍・副産物活用は短期的に効果が出やすい施策です。

この記事で紹介した計算例や改善策をまずは1頭分、または1日分のロス計測から始め、数値を蓄積していくことをおすすめします。

参考・出典:日本食肉格付協会(JMGA)歩留基準資料、農林水産省(MAFF)流通データなど。一次情報を本文で引用しています。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント