酪農の現場で頭を悩ませる「牛の跛行」。蹄のトラブルは牛自身のストレスや痛みを招くだけでなく、乳量や採食量の低下、繁殖成績の悪化、さらには市場価値の大幅ダウンにもつながります。本記事では、「跛行とは何か」から「原因」「診断方法」「治療」「予防策」「経済的影響」までを具体例とともにご紹介。今日からすぐ取り入れられる対策で、牛群の健康と農場の収益性向上を目指しましょう。

乳量・繁殖・市場価値まで影響するなんて…本気で対策が必要だね!

1. 牛の跛行とは?

**跛行(はこう)**とは、牛が蹄(ひづめ)の不調や脚の痛みにより正常に歩けなくなる状態を指します。放置すると採食量の低下、乳量減少、繁殖成績の悪化につながるほか、市場での評価も大幅に下がる深刻な問題です。

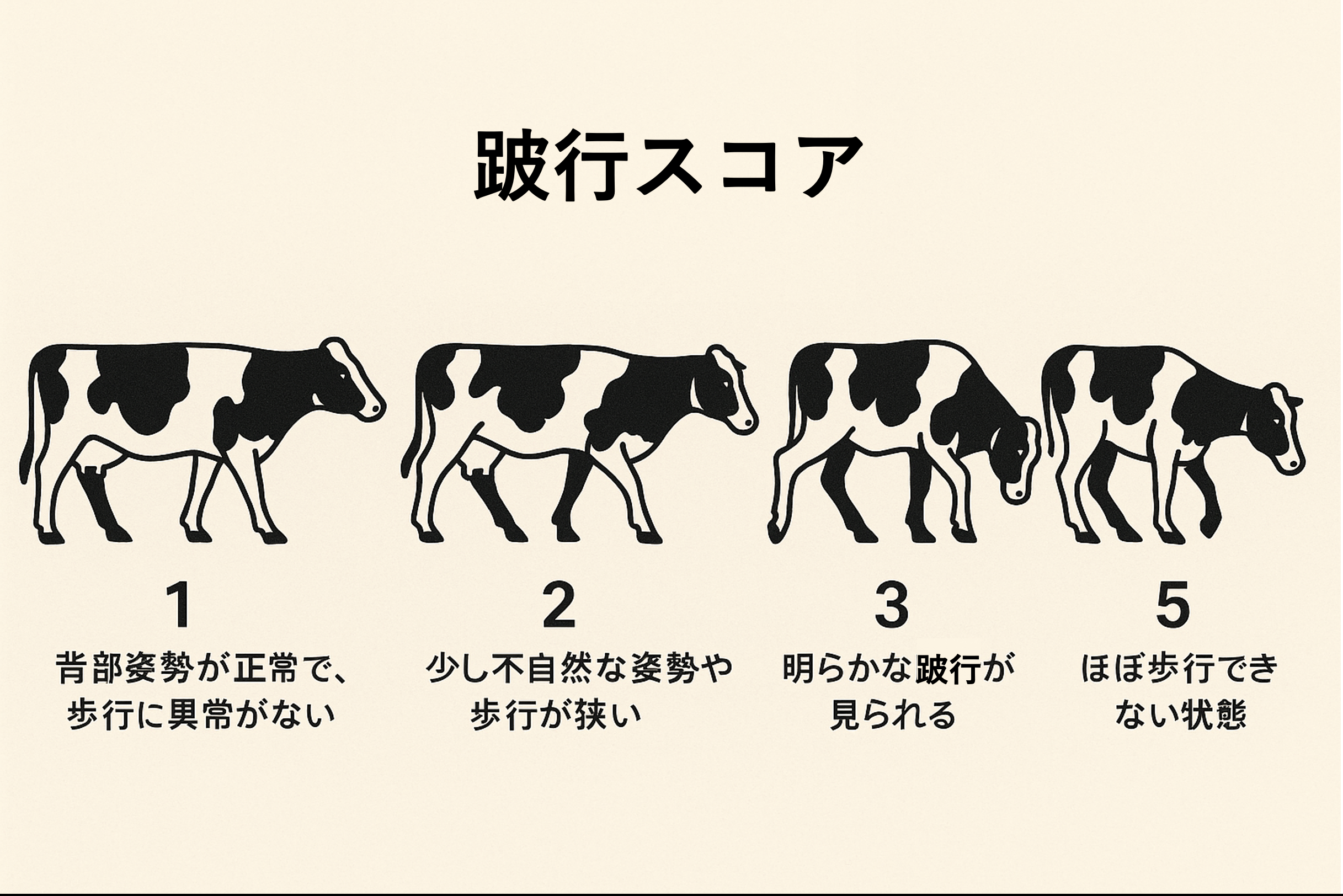

- 歩行スコア:1~5段階で評価。1が正常、5が立つのも困難な重度跛行。

- 主な影響:乳量の低下、採食量減少、繁殖能力の低下、牛の市場価値が最大50%減少

牛の歩き方、毎日見てる?その観察が対策の第一歩!

2. 主な原因とメカニズム

跛行を引き起こす要因は複数あります。

| 原因 | メカニズム |

|---|---|

| 放牧地不足・運動不足 | 運動が不足し、蹄底の自然なすり減りが起こらず、ひび割れや変形が発生 |

| 硬いコンクリート床・床材の不良 | 滑り・衝撃によって蹄壁や白線に傷がつき、感染リスク増大 |

| 過密飼養 | 長時間立ち続けることで蹄底潰瘍や蹄周囲の炎症が起こりやすい |

| 高乳量品種(例:ホルスタイン) | 体重増加に伴う蹄への負荷増大で、蹄病リスクが高まる |

| 削蹄(蹄トリミング)不足 | 蹄の過成長により体重が特定部位に集中し、ひび・変形を誘発 |

※「白線病」は蹄壁と蹄底の隙間に細菌が侵入して炎症を起こす病気です。

過密飼養→長時間立ちっぱなし→蹄底潰瘍リスクが上昇!

3. 症状チェック&診断

跛行スコアリング方法

- スコア1:背中は水平、歩幅・リズム正常

- スコア2:背中が軽く弓状、歩幅がやや短い

- スコア3:明らかな跛行、患肢をかばう

- スコア4:患肢をほぼ着地せず歩行

- スコア5:立つ・歩くが困難

追加診断

- 視診・触診:白線病や蹄壁の裂傷、蹄間部の腫れを確認

- 動作観察:後退や回旋で痛みのある脚を特定

- 超音波・X線検査:骨折や深部感染の評価

- 血液検査:CK、GOT、Ca、Mgなどで全身状態を把握

視診や触診で“白線病”や“蹄の裂け”まで分かるんだ!

4. 治療法:早期対応で完治を目指す

- 削蹄

- 専門家による年2~4回のメンテナンスで蹄形状を正常化

- 局所治療

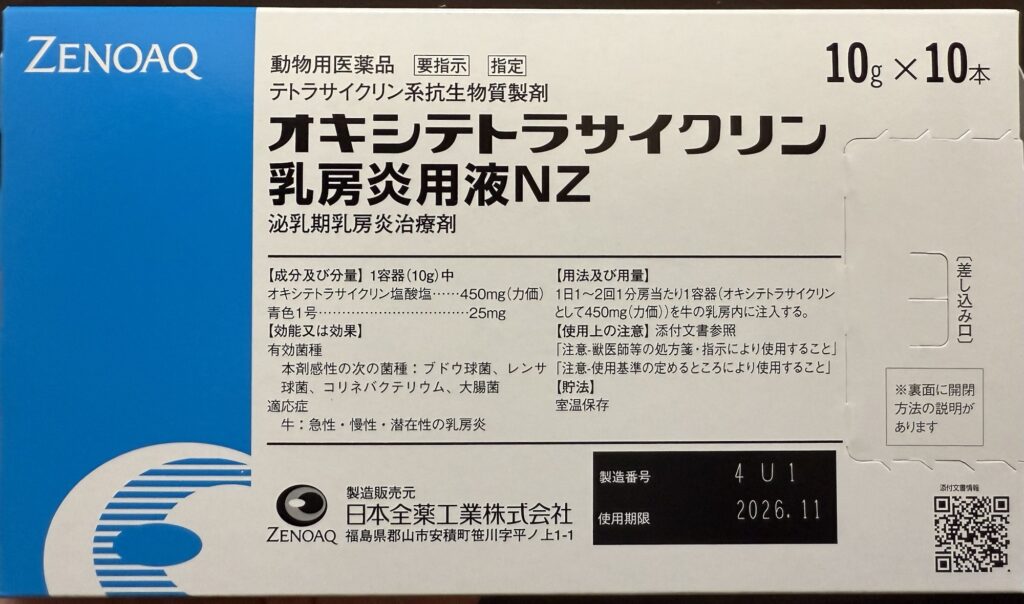

- OTC(オキシテトラサイクリン)軟膏を使用し、感染部位を清潔に保つ

- 厩舎安静管理

- 歩行スコア4以上は隔離して安静を確保。スコア3でも経過観察。

- 薬物療法

- NSAIDs(消炎鎮痛剤)や抗生物質の全身投与。例:セファゾリン注射、デキサメタゾン注射

削蹄=蹄のバランス調整!形が崩れる前に対処が重要!

ポイント:早期発見・早期治療が完治のカギ。スコア2のうちに対応すると、回復期間を大幅に短縮できます。

5. 予防策:日常管理でリスクを抑制

- 放牧・運動:1日1~2時間、放牧地または運動スペースを開放

- 床材改良:ゴムマットや敷料を敷設し、蹄への衝撃と滑りを低減

- 削蹄ルーチン:年2~4回、専門家に依頼し蹄形状をチェック

- 飼養密度管理:1頭あたり最低6㎡以上を目安に、十分な横臥スペースを

- 定期スコアリング:毎週・隔週で歩行チェックを実施し、記録を残す

定期スコアリングで“跛行の兆候”を見逃さない!

6. 経済的影響とコスト対策

| 項目 | 影響・目安 |

|---|---|

| 乳牛の市場価値 | 跛行発生で最大50%減少 |

| 乳量減少 | 10~20%程度の減少(歩行痛による採食量低下) |

| 繁殖成績悪化 | 分娩間隔の延長、受胎率低下 |

| 治療・管理コスト | 削蹄・隔離施設・薬剤費用で年間数千円~数万円/頭 |

コスト抑制のコツ:日常のスコアリングと簡易処置(軟膏塗布、ヨーチン塗布など)で、重症化を防ぎ高額治療を減らしましょう。

歩行痛→採食量低下→乳量10~20%ダウン

7. まとめ

この記事のまとめ

- 跛行の本質:蹄の疾患や環境ストレスによる歩行障害で、生産性・市場価値に直結。

- 原因対策:放牧・運動不足、硬い床面、過密飼養、品種特性、削蹄不足を改善。

- 診断のコツ:歩行スコア(1~5)と視診・触診、追加検査で早期発見。

- 治療法:年2~4回の削蹄、OTC軟膏、セファゾリン・デキサ注射、厩舎安静で完治をサポート。

- 予防ルーチン:放牧時間確保、床材改良、定期削蹄、飼養密度管理、定期スコアリングを実施。

- 経済面:跛行牛は市場価値約50%減、乳量・繁殖成績低下。日常管理で重症化を防ぎ、コストを抑制。

これらを継続的に実践し、持続可能な酪農経営と牛の福祉向上を両立しましょう。

牛の快適性を高めて“持続可能な酪農”を目指そう!

※本記事の内容は執筆時点の情報に基づきます。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント