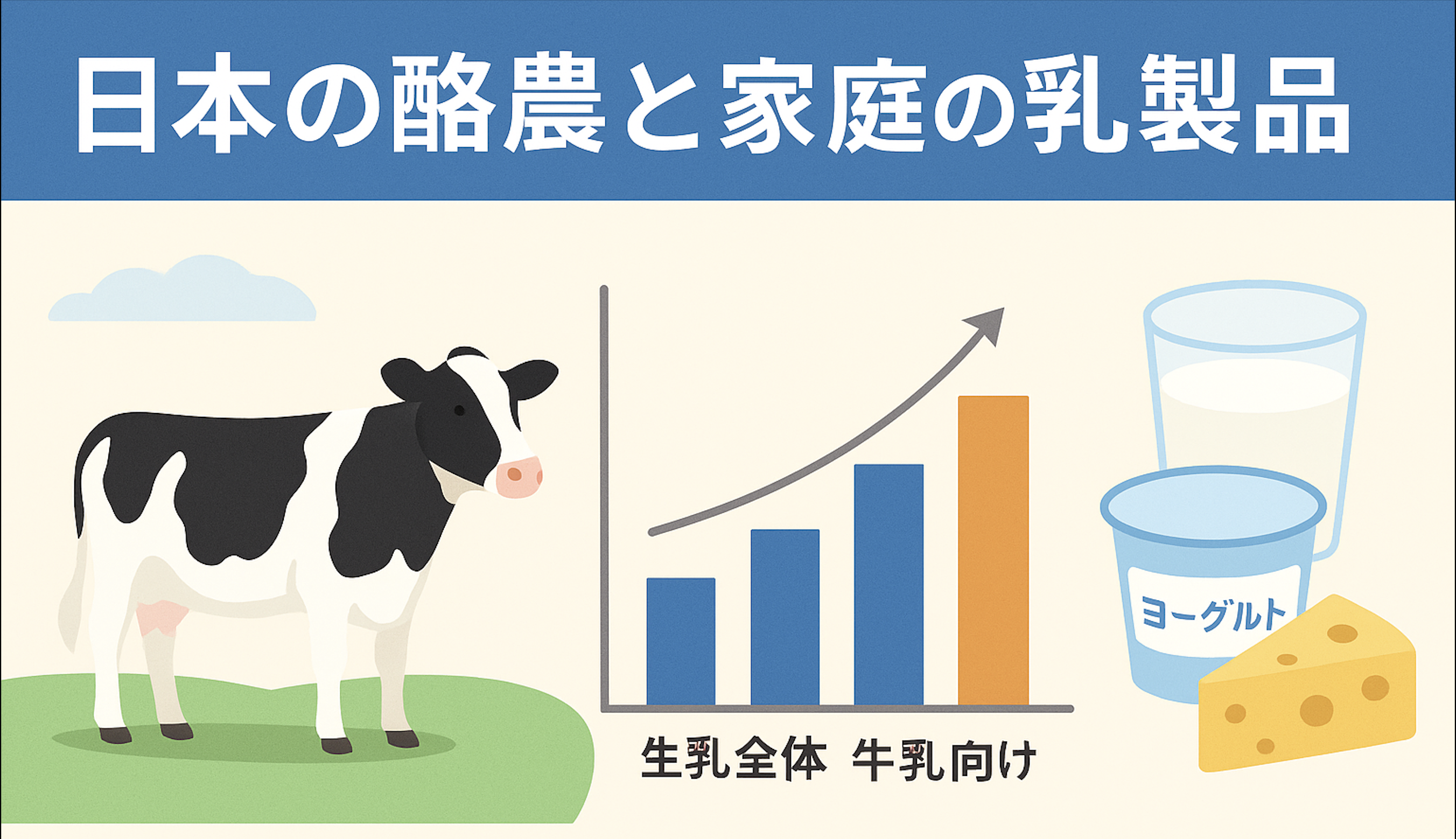

食卓に並ぶ牛乳やヨーグルト、チーズ――日本の乳製品事情はここ数年で大きく変化しています。本記事では、生産現場が直面する課題と家庭での消費トレンドを統計データを交えて整理し、「なぜ牛乳離れが進むのか」「ヨーグルトやチーズが伸びている理由」「今後酪農はどうあるべきか」をわかりやすく解説します。

日本の酪農の現状:生産量と主要課題

日本の酪農は地域偏在(北海道・東北が中心)と担い手の減少が長期的な問題です。近年は全国の酪農戸数が1万戸を下回り、約9,700戸まで落ち込んでいます。これは後継者不足と飼料価格の上昇が主因で、多くの経営が採算や労働負荷を理由に離農を検討する状況です。

生産の特徴

- 生乳生産量は年代で見るとピークから減少傾向にあるものの、牛1頭当たりの乳量は向上。

- 品種改良や飼養管理の改善(ストレス低減、給餌効率の向上)が1頭当たり生産性を支えている。

- 生産用途の二極化(牛乳向けの減少、乳製品向けの増加)も進行中。

環境負荷と効率化

過去数十年で牛頭数を減らしながら生産を維持する取り組みが進み、相対的に環境負荷は改善してきました。しかし、飼料輸入依存やエネルギーコスト上昇は依然として経営の重荷です。

家庭での乳製品消費:統計と消費トレンド

家庭消費のトレンドは明確に変化しており、「牛乳離れ」と「ヨーグルト・チーズ人気」がキーワードです。値上げの影響で総支出は抑制されがちですが、消費構造の中身は変わっています。

世帯別支出(目安)

| 乳製品 | 1世帯当たり年間支出(目安) | トレンド |

|---|---|---|

| 牛乳 | 約13,816円(ヨーグルト含む) | 減少傾向(価格上昇・牛乳離れ) |

| ヨーグルト | 約13,816円(全体) | 増加(プロバイオティクス需要) |

| チーズ | 約5,000円(推定) | 増加(20年で約2.5倍) |

| バター | 約3.5ドル/人(参考) | 落ち着き(家庭用需要は減少) |

牛乳離れの背景

主な要因は価格上昇と健康面の懸念です。消化面で乳糖不耐を抱える人が多いことから、牛乳を避ける傾向が一部にあります。加えて飲料としての牛乳以外に、乳製品(チーズやバター)向けの生乳需要が相対的に増えています。

ヨーグルト・チーズの伸び

- ヨーグルト:プロバイオティクスや健康志向の高まりで朝食ルーチンの定番化が進む。

- チーズ:西洋食文化の浸透と料理用途の拡大で家庭での消費が増加。

消費変化を促す主な要因

1. 健康・栄養の意識

骨や筋肉のためのカルシウム源としての評価は高い一方で、乳糖不耐や研究結果の解釈により摂取を控える動きもあります。結果として、乳飲料そのものよりも機能性を打ち出した製品(プロバイオティクスなど)が支持されています。

2. 経済要因(価格・コスト)

飼料価格や輸送コストの上昇は生産コストに直結し、最終的に店頭価格に反映されます。家庭の支出が制約されると買い控えが発生し、消費構造の変化を加速させます。

3. 輸入の影響

チーズや加工乳製品における輸入品のシェア拡大は、国内生産との競合を生みます。一方で国内では生乳の廃棄や減産が同時に起きるため、供給調整の難しさが浮き彫りになっています。

酪農現場と消費者生活への影響

経営が不安定な酪農家は減産や離農を選ぶ可能性が高まり、地域経済や雇用にも波及します。消費者側では、購入選択が変わることで食卓のメニューや栄養摂取パターンが変化します。例えば、牛乳を避ける家庭が増えると、代替カルシウム源(小魚・青菜・強化食品)への需要が高まります。

現場の声: 生乳生産量の増加と家庭での牛乳消費減が同時に起きている点に対して、消費喚起や流通の見直しを求める意見が多く上がっています。

将来展望と取り組みの方向性

今後の重点は「安定した国内生産の確保」と「消費の多角化促進」です。具体的には国産飼料の強化、酪農経営の効率化、地域連携による加工・流通の付加価値化が必要になります。また、消費者向けには国産乳製品の魅力を伝える情報発信や商品開発が鍵を握ります。

注目すべき取り組み(例)

- 地場連携での加工品(チーズ・ヨーグルト)のブランド化

- 省エネ・バイオガスなどの副産物活用による収益構造の改善

- プロバイオティクスや機能性表示食品としての差別化

消費者向け:賢い乳製品の選び方

- 用途に合わせて選ぶ(飲む牛乳は低脂肪・成分無調整、調理は加熱に強いものなど)。

- パッケージの原材料表示を確認して添加物や糖類の量をチェックする。

- プロバイオティクス製品は菌株や生菌数の表示を参考にする。

これらのポイントを押さえることで、健康とコストの両面で満足度の高い選択ができます。

よくある質問(FAQ)

Q. 牛乳をやめてヨーグルトに切り替えても栄養は足りますか?

A. ヨーグルトも牛乳由来の栄養を多く含みます。カルシウムやたんぱく質は確保できますが、糖分や添加物に注意してください。

Q. 国産乳製品を選ぶメリットは?

A. 生産過程のトレーサビリティや地域経済の支援、鮮度の面での利点があります。

まとめ(結論)

- 酪農戸数は減少傾向で、後継者不足や飼料高騰が主要課題。

- 生乳全体はピークから漸減する一方、牛1頭あたりの乳量は増加し生産効率は向上。

- 家庭消費は「牛乳離れ」「ヨーグルト・チーズ需要増」が進行。健康志向や調理用途の拡大が背景。

- 輸入乳製品の拡大と国内の廃棄・減産が同時発生しており、供給調整と価値向上が必要。

- 今後は国産飼料強化、加工品のブランド化、環境負荷低減と情報発信による消費喚起が鍵。

日本の酪農は構造的な課題を抱える一方、乳製品市場は消費内容が変化しています。牛乳離れの一方でヨーグルトやチーズが伸び、輸入とのバランスや流通の最適化が今後のカギとなります。国産飼料の強化や消費者への情報発信で、持続可能な酪農と安定供給を両立させていく必要があります。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

日々の買い物に行くのが面倒な人必見!美味しい牛乳やチーズをはじめ、安心できる国産食材を毎週届けてくれるのがパルシステム。子育て中のご家庭にもぴったりの宅配サービスです。詳細はこちら!

コメント