2025年、日本の酪農業は未曾有の危機に直面しています。上半期だけで倒産件数が過去最多を更新し、飼料価格や人件費の高騰が経営を直撃。本記事では、最新データと背景要因を整理し、食料安全保障の観点から今後の展望と対策を解説します。

要点まとめ

- 2025年1〜7月の酪農業倒産は10件、負債総額は約76億円に膨張。

- 2024年の農業全体の倒産は87件で過去最多。酪農分野も影響を受けている。

- 主因は飼料(牧草・配合飼料)の高騰と人件費上昇、価格転嫁が困難な構造。

1. 倒産急増の“事実” — 最新データを読む

東京商工リサーチの集計では、2025年1〜7月の酪農業倒産は**10件**(前年同期比+233.3%)となり、負債総額は**約76億400万円**と急増しています。これは大規模事業者の破綻がいくつか含まれていることを意味しており、業界全体の脆弱性が表面化しています。

また、2024年には農業全体の倒産が**87件**で過去最多を記録しており、ここ数年の物価高や設備投資負担、後継者不足など複合要因で淘汰が進んでいます。

2. なぜ今、倒産が増えているのか?

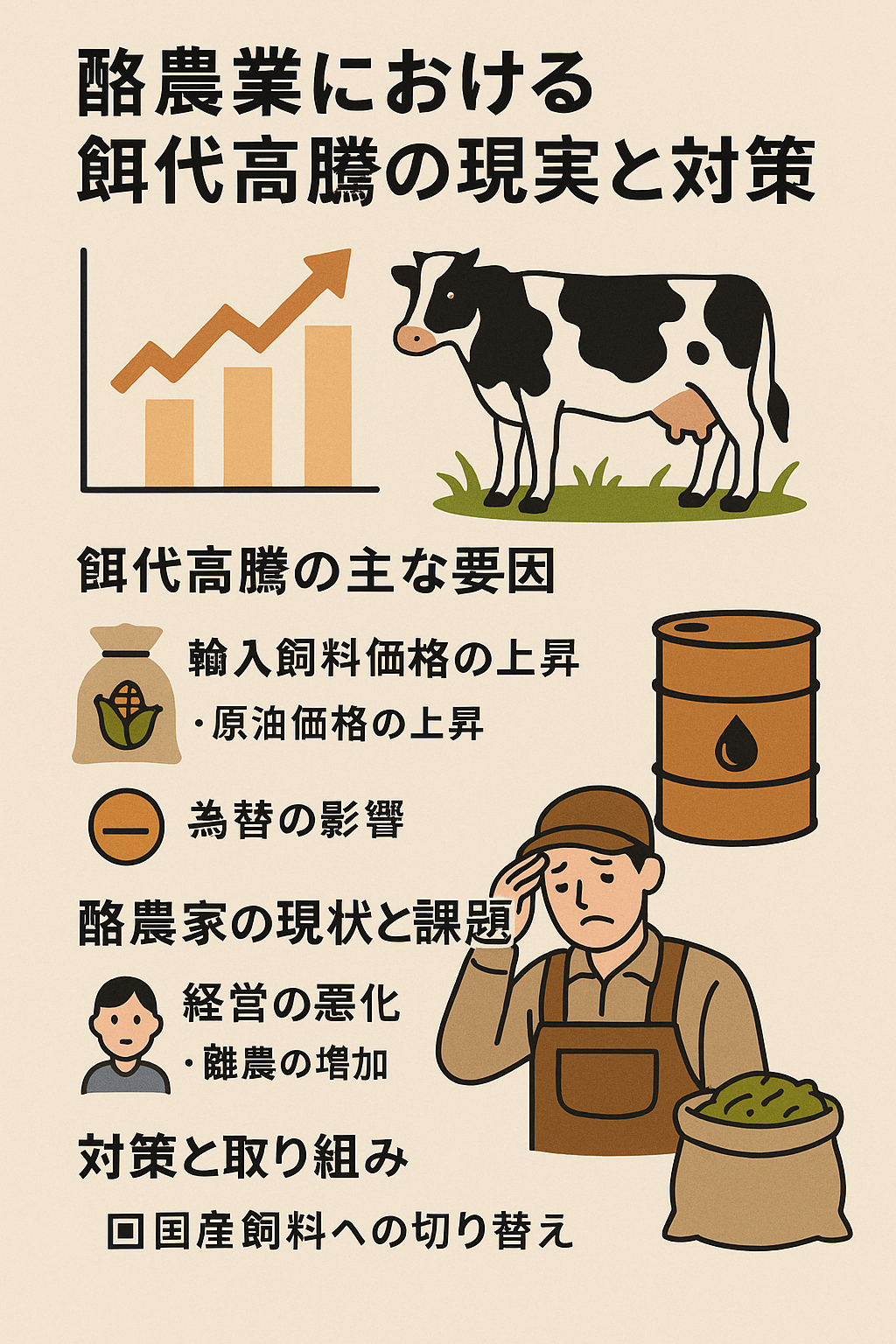

飼料価格の高騰(乾牧草・配合飼料)

近年、乾牧草や配合飼料の価格が急上昇しました。特に2022年度は乾牧草が2020年度比で約1.6倍、乳用牛の配合飼料が約1.4倍という高騰局面がありました。飼料は酪農経営の変動要因として非常に大きく、輸入飼料への依存や円安・地政学リスクが価格を押し上げています。

人件費の上昇と人手不足

農作業の高齢化に伴う人手不足が続く中で、賃金上昇圧力がかかっています。人件費は可変費用の中でも削りにくく、短期間での吸収が難しいため、収益を直撃します(実務面ではシフト見直し・機械化投資で対応している事業者もありますが、初期投資負担が重くのしかかる)。

価格転嫁が難しいマーケット構造

小売価格や消費者需要の感度が高いことから、飼料や燃料の値上げ分を牛乳価格へ全額転嫁するのは難航します。結果、コスト上昇と販売価格の乖離が拡大し、赤字が常態化する悪循環が生まれます。

3. 現場で起きていること(実例と地域影響)

2025年7月の全国倒産統計では、7月の全国企業倒産件数は前年並み〜増加で推移しており、地域別では三重県の7月件数が24件と前年から急増するなど、地域経済の疲弊が見られます(特に中小事業者に影響が大きい)。こうした地域での連鎖倒産は酪農関連の供給チェーンにも広がります。

現場の実感(筆者の視点): 飼料を抑えるために自給飼料の比率を上げる試みや、バイオガス等でコスト削減を図る牧場もありますが、設備投資負担や知見不足で即効性は限定的です。

4. 食料安全保障への影響と消費者への波及

酪農者の離農や生産縮小が続けば、国産牛乳の供給安定性に懸念が生じます。農林水産省の需給見通しでも生乳生産量や加工品の推移は注視すべき指標とされており、気候変動や猛暑の影響も生産量に影を落とします。生産基盤の弱体化は、中長期的に食料安全保障上のリスク要因となります。

5. 現場で取り得る短期〜中期の対策

以下は現場レベルで有効な対策案です。規模や経営状態で実行優先度を変えてください。

短期(即効)

- 飼料の調達先を分散し、スポット調達と長期契約を併用する(価格変動リスク分散)。

- 給餌設計の見直し(高効率飼料への切替、粗飼料比率の最適化)でコスト削減を図る。

- 経費の見える化。月次損益の細分化で稼げる品目・時間帯を特定する。

中期(投資・体質改善)

- 粗飼料の自給(牧草増産)やシロップ化など保存技術の導入で輸入依存を低減。

- バイオガス発電や余剰熱の利活用でエネルギーコストを抑制するモデル検討(初期投資は補助金活用)。

- 省力化・自動化投資(ロボットミルカー、飼料自動配合)で人件費上昇の影響を緩和。

政策面で求められること(補助金・制度)

- 飼料価格のショック緩和を目的とした補助金・価格補填策の検討。

- 販売価格への適切な価格転嫁を促すための流通・取引構造の見直し支援。

- 後継者育成・地域支援で長期的な生産基盤を守る施策。

6. よくある質問(Q&A)

Q1:倒産増加は牛乳の“品薄”に直結しますか?

短期的には大手乳業がカバーするため即時の大規模な品薄は起きにくいですが、地域の生産縮小・離農が進むと中長期的に供給不安が生じ得ます。

Q2:個人の消費者ができることは?

国産牛乳・乳製品を支持する、地元牧場の直売を利用する、適正価格での購入を受け入れることが現場支援につながります。

7. 参考:現状の数値

2025年1-7月(酪農業):

- 倒産件数:10件(前年同期比+233.3%)

- 負債総額:約76億4,000万円(過去最高)

2024年(農業全体):

- 倒産件数:87件(過去最多)

飼料価格(参考):

- 乾牧草(2022年度)=2020年度比 約1.6倍、配合飼料は約1.4倍に上昇(ピーク時)

8. まとめ

2025年の酪農倒産急増は単発の事件ではなく、**コスト構造の変化(飼料・エネルギー・人件費)と流通価格の不整合**による構造問題の顕在化です。現場ではコスト削減と併せて、地域での協力体制・自給飼料の強化・政策支援を組み合わせた「複合的な対応」が必要です。消費者・流通・行政が連携して、国産酪農の基盤を守る行動が求められます。

出典(本文の主な根拠)

・東京商工リサーチ「2025年1-7月の酪農業倒産状況」

・東京商工リサーチ「2024年 農業倒産の動向(1-12月)」

・各種報道と業界まとめ(飼料高騰の推移)/Jacom 等の分析記事。

・農林水産省「牛乳乳製品をめぐる情勢」「生乳の需給見通し」等公表資料(2025年度)

・東京商工リサーチ 2025年7月度 全国倒産概況(地域別動向)等。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。