酪農と飼料高騰が深刻化する2025年、輸入飼料の価格上昇や気候変動、野生動物被害などが重なり、多くの農家の経営を圧迫しています。本記事では、最新データをもとに「なぜ飼料が高騰しているのか」を分かりやすく整理し、現場で今すぐ実行できる具体的な対策と活用できる公的支援を紹介します。

なぜ飼料価格が上がる?背景を分かりやすく解説!

なぜ飼料が高騰しているのか?

国際要因:輸入依存と世界情勢

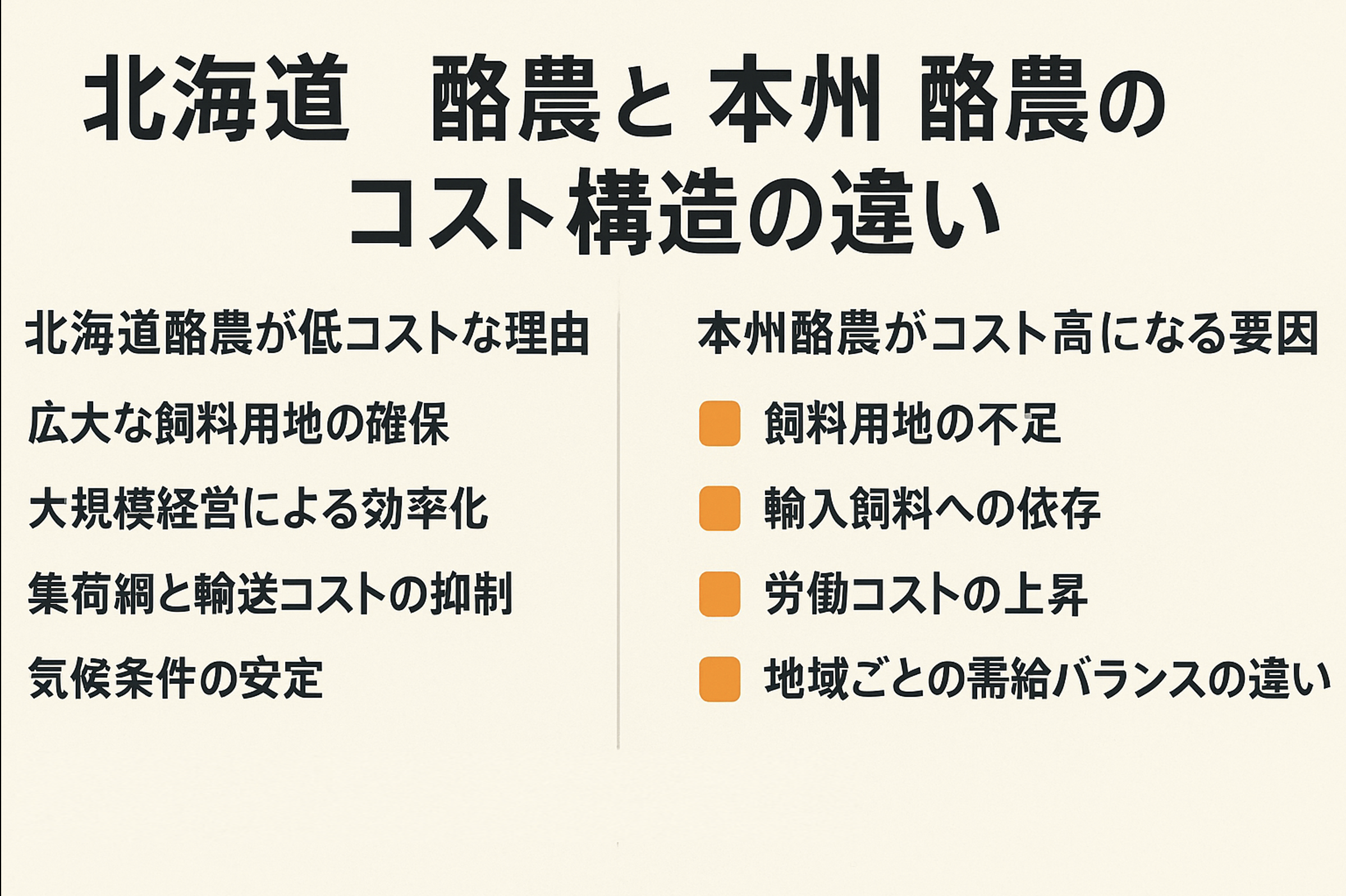

日本は濃厚飼料を中心に輸入依存度が高く、輸送費・為替・世界的な供給制約に価格が左右されます。ウクライナ情勢や世界的な穀物需給の乱れ、円安の影響で輸入飼料価格が上昇してきました。本州では輸入された粗飼料を使うことが多いです。

円安と輸送費高騰で、濃厚飼料がますます高く…

国内要因:需要構造と自然災害、野生動物被害

コロナ禍の需要変動や、近年の気候変動による干ばつ・日照不良が飼料生産に影響を与えています。さらに、シカなど野生動物による飼料作物被害も現場の負担を増やしています。

飼料自給率の現状

飼料の自給率(TDNベース)は近年25〜27%の水準で推移しており、粗飼料はおおむね8割程度国産に依存する一方、濃厚飼料は輸入依存が高いという構造です。自給率の低さが価格変動の影響を大きくしています。

飼料自給率わずか25%、価格変動の影響大!

影響:農家と業界に及ぶ波及

飼料費は酪農経営における変動費の大きな割合を占め、価格上昇は直接的に収支を圧迫します。餌代の高騰は生乳生産量の低下や餌の質の切り替えを招き、結果として乳価と収益の悪化を引き起こします。小規模経営や資金繰りが厳しい農家ほど影響が深刻です。

餌代アップ=収支悪化は避けられない!

公的支援と業界の取り組み

農林水産省の補填と緊急対策

政府は配合飼料価格の高騰を受け、配合飼料や国産粗飼料利用拡大への補塡金を交付する緊急対策を実施しています。都府県向けと北海道向けで補塡単価に差があり、経産牛1頭当たりの補填として都府県で10,000円/頭、北海道で7,200円/頭などが設定されています。また配合飼料高止まりに対する一時的な補塡も実施されています。

Jミルクの需給変動対策基金

業界側でも生乳の需給変動に備えた基金整備が進められており、Jミルクは最大155億円規模の基金を想定した対策を決定しました。業界全体でのセーフティーネット整備が進んでいます。

都府県と北海道で補填額に差あり!

現場でできる具体的な対策

- 粗飼料比率の見直し:輸入濃厚飼料への依存を下げるため、WCSや乾牧草、飼料用米の活用を検討する。

- 放牧・グラスフェッドの活用:地域や季節に応じて放牧を取り入れることで飼料コストを抑制できる場合がある(牛の適応や管理が必要)。

- 代替飼料の検討:加工副産物や地元産資源の利用、発酵飼料の導入などでコストと栄養バランスを調整する。

- 設備投資とIT化:給餌の精密化・乳量管理のIoT化で無駄を削減し、労働生産性を上げる。

- 野生動物対策:電気柵や防護ネット、共同での被害対策で作物被害を軽減する。

- 共同購買・地域連携:飼料の共同購入や地域の飼料生産を強化することで調達コストを下げる。

副産物や発酵飼料でエサ代を節約!

まとめ:短期的支援と長期的な自給力強化が鍵

飼料高騰は一朝一夕で解決できる問題ではありません。短期的には政府補填や業界基金を確実に活用し、経営の下支えを行うことが重要です。一方で中長期的には飼料自給率の向上、粗飼料生産の強化、代替資源の活用といった構造改革が求められます。地域単位での連携とICTの活用が、持続可能な酪農経営への近道です。

まずは今使える補助制度や交付金の申請状況を確認し、現場で実行できるコスト削減案から試してみてください。

短期支援+長期自給力強化が酪農経営のカギ!

関連記事

酪農家が語る!国産牛乳100%でも直面する飼料自給率と経営コストの現状

参考・出典:

- 倒産動向(2025年1〜7月) — 東京商工リサーチ。

- 飼料自給率・飼料需給 — 農林水産省資料(令和5年度概算)。

- 配合飼料価格高騰緊急対策 — 農林水産省。

- Jミルクの需給変動対策(基金) — 業界報道。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。