北海道は依然として日本の生乳供給を支える中心地だが、飼料高や気候リスクで厳しい局面が続いてきました。2025年は転機となり、北海道の生乳生産は約428万トンへと回復。ホクレンやJ-Milkによる乳価改定が酪農家の収支を改善し、生産意欲の回復と工場投資の追い風になっています。本記事では、乳価改定の中身と数値的影響、牧場現場での具体的な効果・対策、そして今後に残る構造的課題を現場視点でわかりやすく整理します。

1|現状サマリ:数値が示す「回復」の輪郭

業界団体Jミルクの見通しによれば、2025年度の北海道の生乳生産は前年度比でおおむね0.4〜0.5%増、約428万トン台と見込まれています。これは夏の猛暑による一時的な減産を秋以降の搾乳量増がカバーした結果と分析されています。

注目ポイント(数値)

- 北海道の生乳生産:概ね428万トン(2025年度見通し)。

- 全国生産とのシェア:北海道が引き続き約58%前後を占める構図。

2|乳価引き上げの内容と背景(何が、どれだけ変わったか)

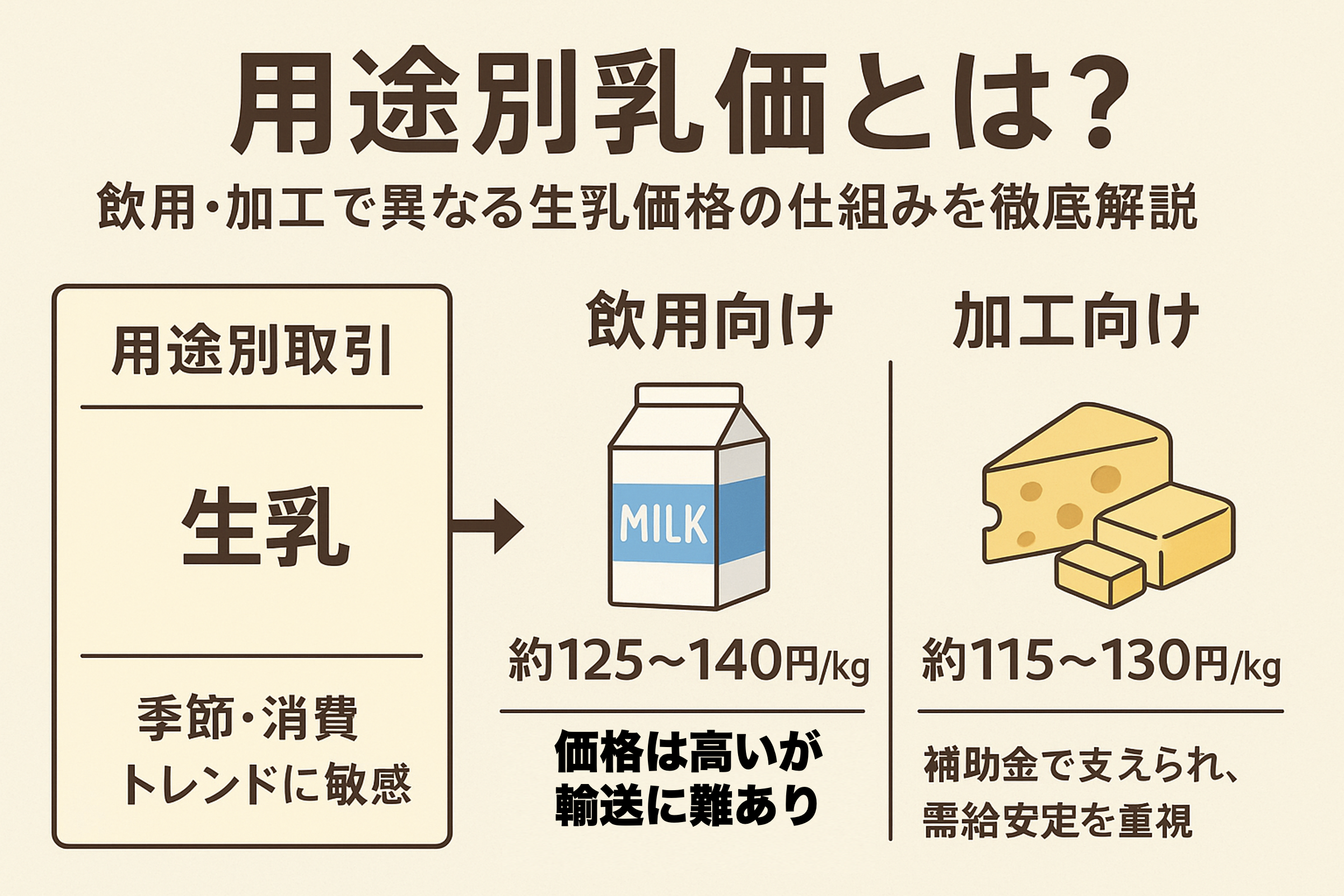

2025年はホクレンを中心に用途別原料乳価格が改定され、加工用(バター・生クリーム等を含む)で一律+3円/kgが決定され、さらにバター・生クリームなど脂肪分用途には追加の上乗せ(約+7円)、また飲用乳向け生乳価格では+4円/kgといった調整が行われました。これにより道内の平均的なプール乳価は前年度比で数円台の上昇に至る見込みです。

背景には、輸入飼料や資材の高騰、為替の影響、子牛価格の低下などコスト面の深刻化があり、乳業メーカーと生産者側の交渉は“経営維持”を重視する方向で着地しました。

3|乳価引き上げが牧場経営に与える実務的効果

乳価が上がると即効性のある効果が出ます。代表的なのは以下です。

(1)現金収入の改善と投資余力の回復

乳価が数円上がるだけで、規模によっては年換算で数十万〜数百万円の差が生じます。これが飼料改善や設備更新、労働力確保のための投資に回せるようになり、結果として1頭当たりの生産性改善や離農抑止につながります。Jミルクやホクレンの改定は、この「所得の底上げ」を意図した側面が強いと言えます。

(2)生産意欲と供給の回復

乳価上昇は短期的には生産意欲を刺激し、搾乳量の維持・増加につながります。実際に2025年上半期の道内生産は前年度比でプラスに転じる月が続き、年間見通しの上方修正を引き起こしました。

(3)商品構成の転換余地が広がる

乳価上昇に伴い、メーカー側の加工体制強化(チーズ・バター等の追加投資)も進みやすくなります。北海道産原料を「高付加価値製品」に振り分ける戦略は、長期的な単価向上に寄与する可能性があります。

4|現場が直面するリスクと実務的な対策

主要リスク

- 猛暑・気象変動:夏季の高温は搾乳量低下や繁殖成績悪化を招く。

- 飼料調達の輸入依存:円安・国際相場の変動でコスト増が継続するリスク。

- 人手不足と後継者問題:作業効率化が進まなければ人件費上昇が続く。

実務的な対策(現場ですぐ使える項目)

- 飼料の品質管理を強化し、給餌設計で粗飼料と濃厚飼料のバランス最適化を図る。

- 施設投資(循環式換気、ミスト冷却など)で猛暑ストレスを軽減する。

- 労働負荷を下げるための機械化・自動化(搾乳、給餌、清掃)の優先順位を設けつつ補助金や農協の支援を活用する。

- 乳価改定のシナリオ別に収支試算を作成し、価格変動時のブレ幅を把握する。

5|消費者・流通への波及と中長期の展望

乳価上昇は小売価格に一部転嫁され、牛乳・ヨーグルトの価格に上昇圧力がかかります。ただし、北海道産原料の「安全性・高品質」を訴求して付加価値化を図れば、消費者の受容力は高まりやすい点が期待材料です。加工向けの原料価上昇がメーカーの投資を促し、道内の加工能力向上につながれば、道外・海外需要の取り込みにも好影響が出る可能性があります。

6|結論:乳価引き上げは“きっかけ”だが持続性には課題が残る

- 2025年の北海道生乳生産は約428万トンに回復し、全国シェアを支える重要な役割を継続。

- ホクレン等の用途別乳価改定(加工用+調整等)は酪農家の現金収入を押し上げ、短期的な生産回復を後押しした。

- 乳価上昇は投資余力の回復や高付加価値製品へのシフトを促し得るが、猛暑や飼料依存、人手不足など構造的リスクは依然残る。

- 持続可能な成長には、猛暑対策・飼料自給率向上・機械化・収支シナリオの複数想定など、現場レベルの実務対策が不可欠。

2025年の乳価改定は酪農家の短期的な収支改善をもたらし、生産回復のトリガーとなりました。しかし、本質的な持続性を担保するためには、猛暑対策、飼料自給率向上、人材確保といった構造的課題の同時並行での解決が不可欠です。北海道酪農が次のステージに進むためには、単なる価格改定に留まらない「生産性向上」と「付加価値化」の両輪が求められます。

参考データと根拠(代表的な出典)

- J-Milk「2025年度の生乳及び牛乳乳製品の需給見通しと課題について」(業界見通し)。

- ホクレン「令和7年度用途別原料乳価格等について」(乳価改定の公式発表)。

- 北海道新聞、業界ニュース各種(乳価改定・道内生産の解説)。

- 農林水産省(MAFF)需給報告・統計資料(需給モデルと予測手法の概要)。

よくある質問(FAQ)

Q1. 乳価がさらに上がれば牛乳はもっと高くなりますか?

A1. 乳価は原料段階の価格で、最終小売価格は流通・加工コストや小売のマージンも影響します。短期的には小売価格に一部転嫁されますが、付加価値化(加工品化)で価格吸収が進めば消費者負担を抑えつつ生産者還元が可能です。

Q2. 酪農家は具体的にどのくらい収入が増えますか?

A2. 乳価+数円での影響は牧場規模や生乳生産量によって大きく差があります。簡易試算ツールで「年産量×増加円数」を算出すればおおよその効果を見積もれます(例:年産10万kgの牧場で+4円なら年間+40万円)。

関連記事

用途別乳価とは?飲用・加工で異なる生乳価格の仕組みを徹底解説

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。