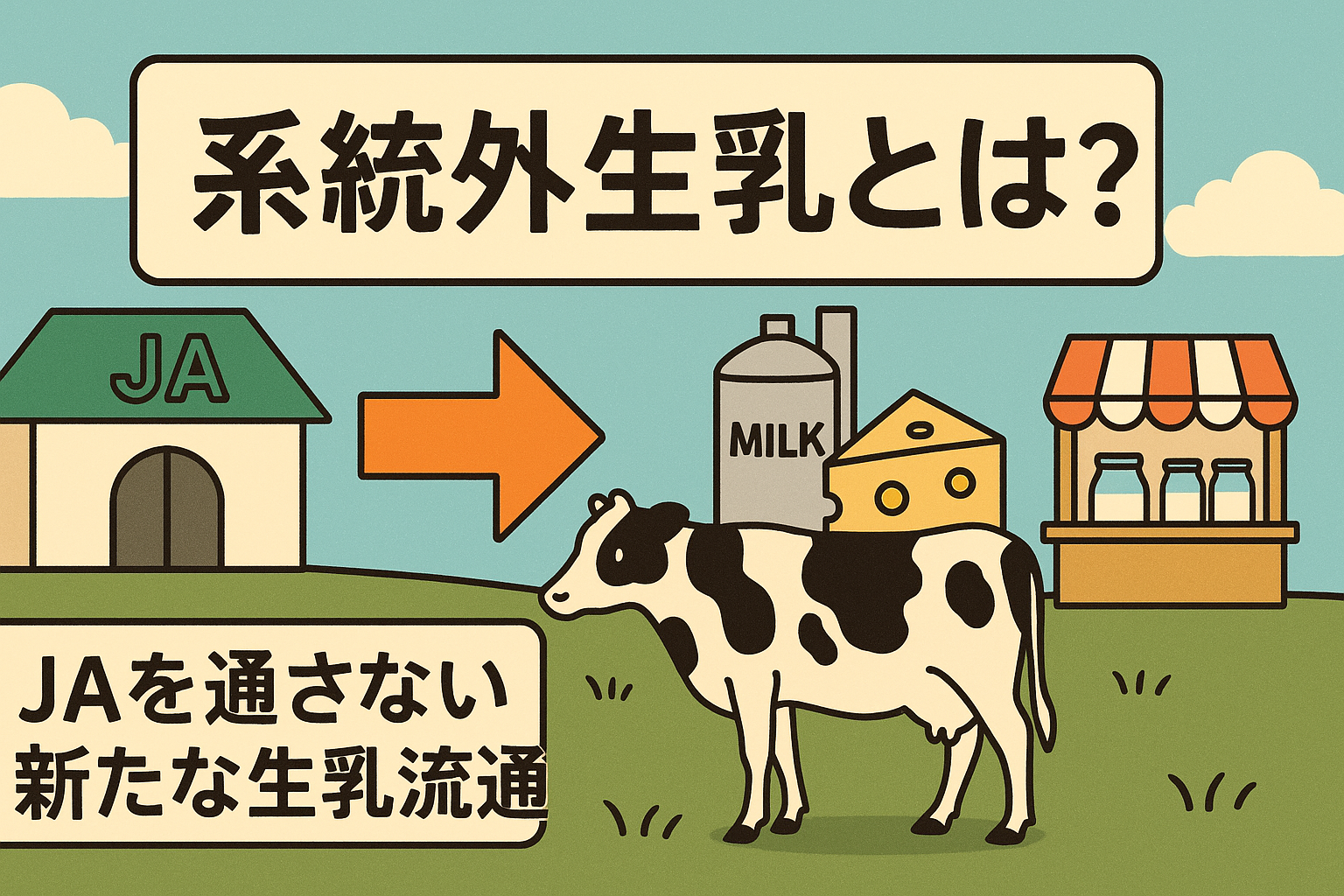

日本の酪農乳業界は、これまで農業協同組合(JA)が生乳流通の大半を担ってきました。しかし、2010年代後半から規制緩和やIT技術の発展に伴い、「系統外生乳」、すなわちJAなどの指定団体を介さない流通モデルが注目を集めています。その先駆けとなったのが、**MMJ(Milk Market Japan)**です。本記事では、MMJのビジネスモデルから製品ラインナップ、市場背景、品質管理体制、メリット・デメリット、今後の展望までをじっくり解説します。

MMJは“農協を通さずに牛乳を売る”新しい流通のかたち!

MMJのビジネスモデルと特徴

ダイレクトバイイングによる価格と品質の最適化

- 契約農家との直接取引

北海道から愛媛県まで、HACCPやGAP認証を取得した厳選農家と契約。中間マージンを削減し、酪農家には公正な価格設定、飲料メーカーには高品質な生乳を提供します。 - オンライン取引プラットフォーム「ミルク市場」

2016年10月に立ち上げられた「ミルク市場」では、酪農家と乳業メーカーが納入条件(価格、量、納期など)をWeb上でマッチング。複雑な交渉プロセスを効率化します。

酪農家とメーカーが直接つながる“ダイレクトバイイング”で中間コスト削減!

主力製品ラインナップ

- 生乳(フレッシュミルク)

- 契約農場からタンクローリーやソフトタンクで直送

- 成分(乳脂肪率、無脂乳固形分)と衛生指標(細菌数、体細胞数)を毎日検査

- フリーズドライミルク

- 北海道産の特別な生乳を原料に、最新設備で粉末化

- 常温保存で最長1年、飲料やスイーツ素材として高い溶けやすさと風味を実現

- OEM・受託加工サービス

- 小規模乳業メーカー向けにブランド製品の開発支援

- パウダー加工、充填パック、ラベルデザインまで一貫対応

毎日検査された“新鮮な生乳”が、契約農場から直接届くってすごい!

市場背景:日本の酪農乳業界と系統外生乳の台頭

市場規模と成長予測

- 2025年市場規模:325.9億ドル(約4兆円)

- 2030年市場見通し:405.1億ドル(約5兆円)

- 年平均成長率(CAGR):約4.4%(2025〜2030年予測)

とくに ミルクセグメント は2024〜2029年でCAGR5% の好調が見込まれ、プレミアム生乳や機能性乳製品への消費者ニーズが高まっています。

とくに“ミルク系製品”がアツい!年5%成長見込みで需要右肩上がり!

系統外生乳が求められる理由

- 多様化する消費者ニーズ

地域限定品やオーガニック認証生乳など、個性的な商品開発が拡大。 - 酪農家収益の安定化

JA価格に縛られない交渉力で、季節や需給変動による収入リスクを緩和。 - 物流・ITの進化

タンクローリーの温度管理技術向上、Web取引プラットフォームによるマッチング機能が整備。

ITと物流の進化が、“酪農×自由流通”を後押ししてるんだね!

品質管理体制と衛生検査

品質管理センターの役割

- 群馬県伊勢崎市本社と北海道苫小牧市センター

原料受け入れ時に成分分析・細菌検査・体細胞数測定を実施し、データは全農家へフィードバック。 - CIP(車両洗浄)設備

2021年7月に苫小牧市の拠点に導入。タンクローリー内外を高圧洗浄し、異物混入リスクを低減。

伊勢崎と苫小牧、2つの拠点で全国の品質を支えてるんだね!

デジタルツールの活用

- LINE WORKS連携:検査結果や衛生管理データをスマホでリアルタイム共有

- トレーサビリティシステム:出荷ロットごとの追跡管理で、問題発生時の迅速対応を可能に

“ロット単位で追跡”できるから、万が一のときも即対応できるよ!

事例紹介:東海牛乳工場停止への迅速対応

余剰生乳ゼロ廃棄プロジェクト

2025年6月、東海地域の主要乳製品工場が操業停止。生乳の受け皿を失った酪農家のため、MMJは以下の緊急措置を実施しました。

- 受け入れ能力増強

- ソフトタンクコンテナを追加導入

- 複数拠点でのフレッシュ輸送ルートを確立

- 再分配ネットワーク構築

- 東海牛乳工場操業停止でMMJが生乳受け入れ

- ちえのわ事業協同組合と連携し、全国の乳業メーカーへ再アサイン

- 成果

- 生乳廃棄ゼロ

- 酪農家の収益維持

- 地域間連携モデルの確立

詳しく知りたい方は【関連記事】もチェックしてね!

【関連記事:東海牛乳工場操業停止でMMJが生乳受け入れへ】

メリット・デメリット

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 価格交渉 | 市場価格に応じた柔軟な設定 | 小規模酪農家の交渉力不足リスク |

| 流通効率 | 指定団体を介さず短納期で供給 | 検査・輸送インフラ整備に初期投資が必要 |

| 品質訴求 | ブランド化・機能性訴求がしやすい | 消費者認知まで時間を要するケースがある |

| サステナビリティ | 廃棄削減や地産地消ルート構築に貢献 | 地方自治体との調整や法令対応の負荷がかかる |

“自由度と責任”がセットなのが、系統外モデルのリアルだね!

今後の展望と参加方法

参加を検討する酪農家・事業者向けガイド

- 事前準備

- HACCP・GAP認証取得

- 検査機関との契約(都道府県登録検査事業者)

- 流通契約締結

- MMJまたは他の系統外卸企業と条件交渉

- オンラインプラットフォームへの登録

- 物流インフラ構築

- タンクローリー・ソフトタンクの手配

- トレーサビリティシステム導入

- マーケティング戦略

- ブランドストーリー構築

- SNSや自社ECでの直接販売チャネル開拓

“HACCPやGAP認証”は、今や系統外流通のパスポートだね!

市場成長を見据えて

- 国内市場の拡大に加え、アジア・欧米向けの輸出ルートも整備が進行中

- 機能性乳製品やサステナブル認証製品の需要が急増

- デジタル化を核としたプラットフォーム連携が、 系統外生乳の新たな可能性を切り拓く鍵となるでしょう。

輸出ルートが整えば、“系統外モデル”のグローバル展開も現実に!

関連記事

- 東海牛乳工場操業停止でMMJ(Milk Market Japan)が生乳受け入れへ

東海牛乳工場の停止によって生乳の行き場が失われた中、MMJが再分配で業界を支える取り組みを解説

- 系統外生乳流通の仕組み解説:生乳指定団体(JA等)を経由しない流通モデルとは

JA以外のルートで生乳を流通させる「系統外生乳」の基本をわかりやすく紹介

- 系統外生乳の実例:MMJ×ちえのわ再連携で東海牛乳工場停止の余剰生乳をゼロ廃棄へ

MMJとちえのわ事業協同組合による生乳再分配の取り組み事例を詳しく解説

まとめ

- まとめ

- ビジネスモデル:JAを介さず契約農家から生乳を乳業メーカーへ直接供給

- 製品ラインナップ:フレッシュミルク、生乳ベースのフリーズドライミルク、OEM受託加工

- オンラインプラットフォーム:「ミルク市場」による価格・納期のWebマッチング

- 品質管理:群馬・苫小牧のセンターで毎日検査、CIP設備とデジタルツールでトレーサビリティ確保

- 事例:東海牛乳工場停止時の余剰生乳廃棄ゼロプロジェクトで迅速対応

- 今後の展望:国内市場の成長・機能性製品開発・グローバル展開に向けたプラットフォーム強化

東海牛乳工場停止時も素早く対応!余剰生乳ゼロ廃棄の実践事例が信頼の証

株式会社MMJ公式HPはこちら→https://milkmarket-japan.com

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント