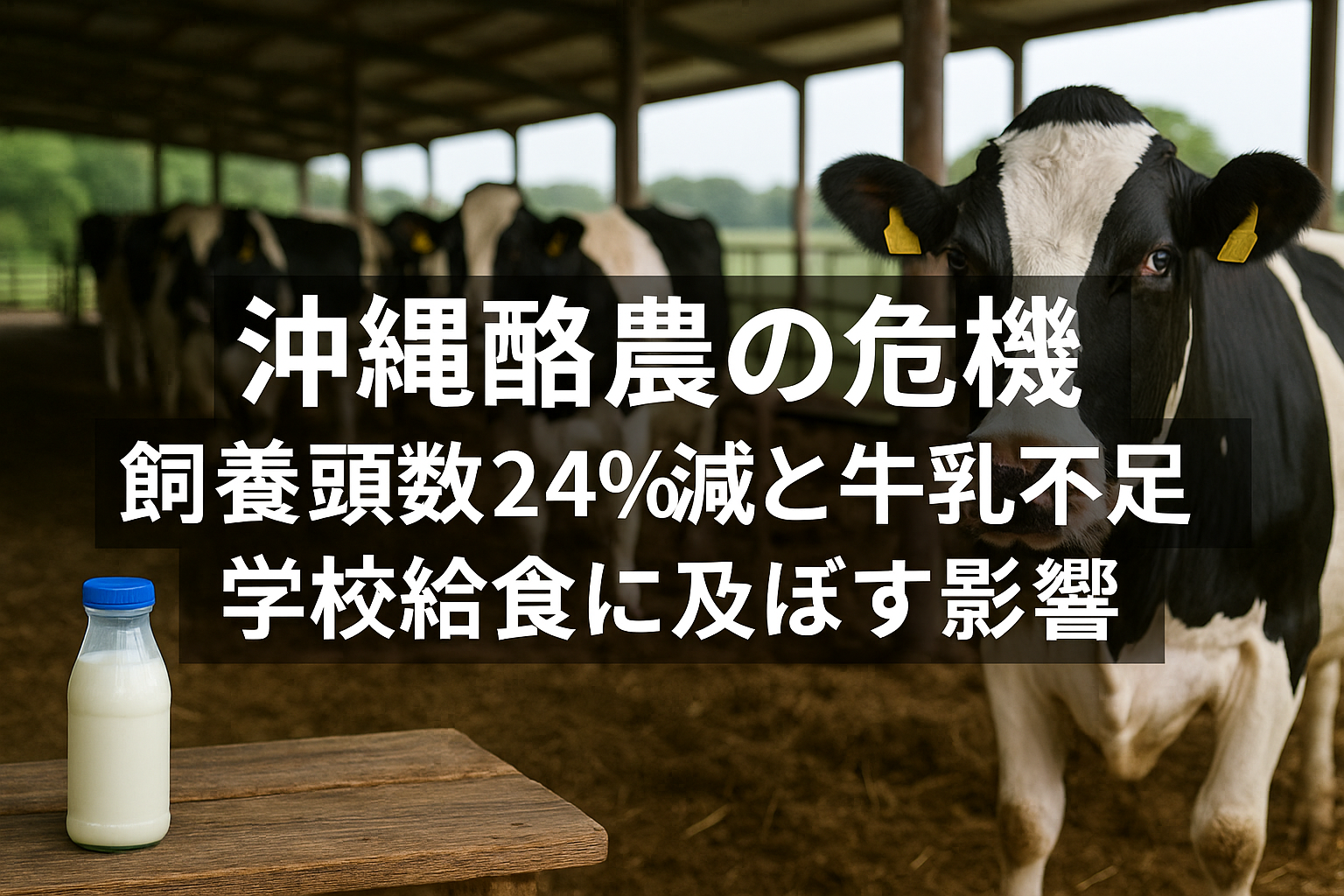

沖縄県の酪農は、温暖な気候を活かして発展を続けてきた一方で、近年は生乳生産量や酪農家数の減少が深刻化し、学校給食への影響も出始めています。本記事では、沖縄酪農の歴史から最新の統計データ、給食への牛乳供給状況、抱える課題、そして行政や地域の取り組みまでをわかりやすく解説します。

沖縄酪農、温暖な気候が強みだけど課題も深刻

沖縄酪農の歴史と背景

- 1919年 北大東島で宮平乳業が創業。以来100年以上にわたり、沖縄の酪農は地域の食文化として根付いてきました。

- 戦後アメリカ統治期には、牛乳パッケージの946ml規格や加工技術など、現在も残る独自仕様が定着。

- 1982年 美里酪農団地の設立により、複数の酪農家が協力して飼料共有や流通効率化を図るモデルが誕生し、近代化が進展。

沖縄の温暖な気候は、草地の確保に適しており、飼料自給率向上にも寄与してきました。しかし、島嶼(とうしょ)ゆえの用地制約や基地騒音、輸送コストの高さなど、ほかの地域にはない地理的課題も抱えています。

沖縄酪農、100年以上の歴史を持つ地域文化

飼養頭数と生乳生産量の推移

下表は、近年の沖縄県における飼養頭数と生乳生産量の推移です。

| 年度 | 飼養頭数(頭) | 生乳生産量(トン) | 前年比(頭数) | 前年比(生乳量) |

|---|---|---|---|---|

| 2019年度 | 2,561 | 19,906 | ― | ― |

| 2020年度 | 2,561 | ― | ― | ― |

| 2023年度 | 2,046 | ― | ▼20.1% | ― |

| 2024年度 | 1,940 | 15,402 | ▼24.2% | ▼22.6% |

| 2025年7月時点 | 1,940(継続) | ― | ― | ― |

- 飼養頭数は2020年度と比較して24.2%減少し、1,940頭に。

- 生乳生産量も2019年度比で22.6%減少し、15,402トンにまで落ち込んでいます。

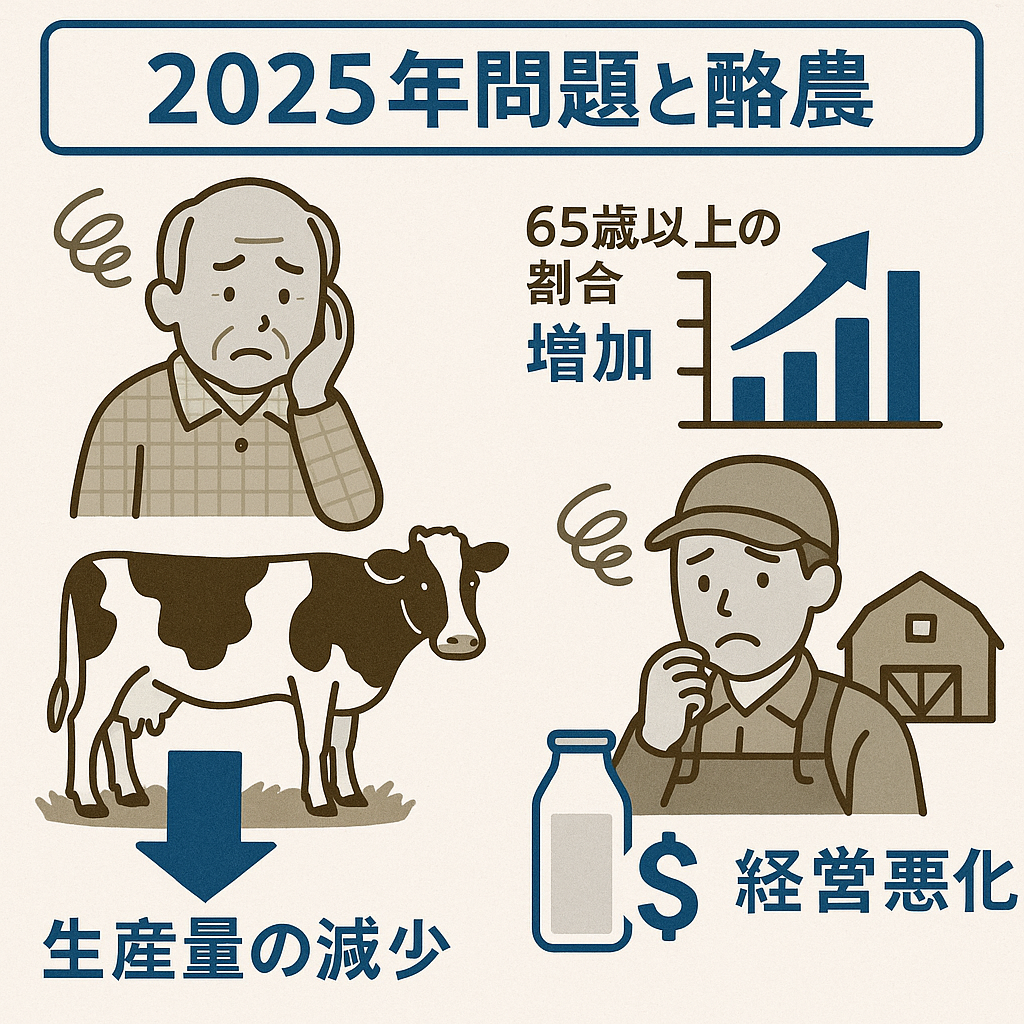

- 一戸あたり平均で46頭の搾乳牛を飼育しており、規模拡大は高齢化や人手不足により困難な状況です。

1戸あたり平均46頭の搾乳牛、規模拡大は高齢化・人手不足で困難

学校給食における牛乳の役割と現在の供給状況

給食に牛乳が出る理由(栄養面の観点)

- カルシウム:骨や歯をつくる必須ミネラル

- タンパク質:筋肉や身体組織の元になる

- ビタミンD:カルシウムの吸収を促進

- 食育効果:偏食改善や牛乳への親しみを育む

良質なタンパク質が筋肉や体づくりをサポート

供給不足による現状

- 多くの小学校で月に数日間、生乳の代わりに【加工乳】を使用

- 一部では牛乳が提供できない日がある

- 給食センターの在庫切れや配送トラブルが頻発

生乳の安定供給ができないと、成長期の子どもたちの骨格形成やタンパク質摂取に影響が及ぶ恐れがあります。

沖縄の多くの小学校で生乳不足が深刻化

沖縄酪農が直面する課題

- 飼料費の高騰

- 2020年10月:6万7,000円/トン → 2023年1月:10万円超/トン

- 国際情勢(ウクライナ情勢・円安)による輸入コスト上昇

- 光熱費の上昇

- 電力・燃料費の増加で、搾乳機や給餌設備の維持コストも増大

- 人手不足・高齢化

- 後継者が減少し、作業効率の維持・拡大が困難

- 地理的制約

- 基地周辺の騒音や用地獲得の制限、輸送距離の長さ

これら複合的な要因により、酪農家の80%以上が赤字経営に陥っています(※2025年7月時点)。

飼料費が3年で約1.5倍に高騰

行政・地域の取り組み

- 沖縄県酪農・肉用牛生産近代化計画(2020〜2030年)

- 飼料自給率の向上:25% → 34%

- 飼料米やエコフィード(食品製造副産物)の推進

- ソーラーシェアリングによる光熱費削減

- 6次産業化・ブランド化支援

- 加工品開発(ヨーグルト・チーズ・ジェラート等)

- 地域特産品フェアや観光連携プロモーション

- 補助金・融資・技術支援

- 農業協同組合や畜産振興公社による経営相談

- 研究機関との共同試験やICT導入支援

しかし、現場の酪農家からは「支援が届きにくい」「効果が見えにくい」との声も上がっており、さらなる改善が求められています。

沖縄県は飼料自給率を25%から34%へ引き上げを目指す!

今後の展望と私たちにできること

- 消費者として

- 地元牛乳・乳製品を積極的に購入して需要を支える

- 加工品や6次産業化商品にも注目

- 教育現場として

- 給食での食育教材に酪農の現状を取り入れる

- 学校農園や牧場見学を通じた理解促進

- 行政・企業として

- ICTやロボット技術の導入支援強化

- 輸送ルートの効率化、共同購入システムの構築

沖縄の酪農が再び地域を支える産業となるには、官民連携と地域全体での「牛乳ファンづくり」が不可欠です。持続可能な酪農を実現し、子どもたちに欠かせない牛乳を安定供給できる未来を目指しましょう。

地元牛乳を買って沖縄酪農を応援しよう!

まとめ

沖縄県の酪農は、飼養頭数・生乳生産量ともに大幅に減少し、学校給食にも影響が出ています。成長期の子どもたちの健康を支える牛乳を守るためには、飼料費・光熱費の高騰や高齢化といった課題を乗り越える施策が急務です。行政の支援強化とともに、消費者・教育現場・企業が一体となって、沖縄の酪農を盛り上げていきましょう。

消費者・教育現場・企業が一体となって沖縄酪農を盛り上げよう!

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント