酪農学園大学が申請していた新学類「農環境情報学類(農食環境学群)」の設置届出が文部科学省に受理されました。2026年4月の開設を予定し、入学定員は80名。農業の現場課題をデータやITで解決する人材を育てることが目的です。本記事では設置の背景・カリキュラムの柱・学びの方法・主要施設(ロボット牛舎など)・受験・進路まで、酪農学園大学農食環境学群循環農学類の卒業生が分かりやすく解説します。

新学類の概要と設置の背景

新設される「農環境情報学類」は、農学・環境学・情報科学を融合し、データサイエンスやDX(デジタルトランスフォーメーション)を駆使して地域の農業課題を解決できる人材を育成する学類です。北の広大なフィールドを活かし、実習やフィールドワークを重視する点が特徴になります。

ポイント:開設は2026年4月(予定)、入学定員は80名。学位は学士(農学)として予定されています。

なぜ今、農環境情報学類が必要なのか?

日本の農業は「労働力不足」「高齢化」「気候変動」「食の安全保障」といった構造的課題に直面しています。これらを解く鍵の一つがデータと自動化です。GISで営農計画を最適化したり、ドローンとAIで病害虫を早期発見したり、ロボットで省力化する――そうした技術を現場に馴染ませられる人材が求められています。

カリキュラムと学びの中身(実践重視)

下記は想定されている主な学びの柱です。専門科目だけでなく、実験・演習、企業連携プロジェクトが組まれ、現場で使えるスキルを育てます。

| 分野 | 主な学習内容(例) |

|---|---|

| 空間情報/GIS | 土地利用解析、圃場マッピング、リモートセンシング活用の演習 |

| データサイエンス | 統計解析、機械学習、時系列データ解析(気象×生産データ) |

| ドローン・センサ応用 | 環境モニタリング、植生解析、センシングデータの前処理 |

| 農畜産物市場・経済 | 価格分析、サプライチェーン活用、市場予測 |

| 農業経営/政策 | 経営分析、補助金・制度設計、地域振興の実務 |

研究室(例)

- 実践GIS研究室:空間データの実践的活用

- 統計学研究室:農業データ解析とモデル構築

- 環境空間情報学:ドローン・センサ・画像解析

- 農畜産物市場論・国際経済学:市場と貿易の視点

- 酪農・畜産経営論:経営戦略とICT導入

学類横断のプロジェクトや地域企業との共同研究も想定され、就職時に即戦力となる経験が積めます。

教育環境・主要施設:ロボット牛舎など

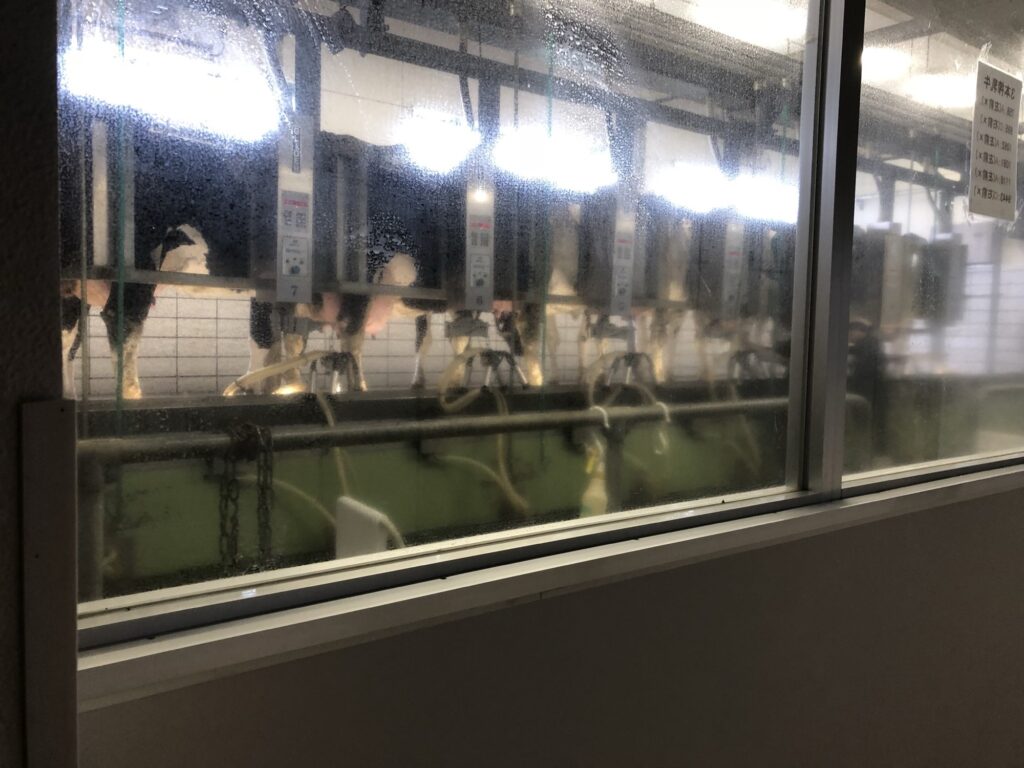

大学は学生が最先端の技術を体験できるよう、学内フィールドの整備を進めています。特に注目は自動搾乳ロボットなどを備えた「ロボット牛舎」の新築計画(2026年5月完成予定)です。実際の自動化機器を用いた実習は、将来の現場導入力を高めます。

実習は屋内(牛舎)×屋外(圃場・圃場の空間データ収集)を組み合わせ、ITと畜産の両輪で学びます。

入試・募集(今後の流れとチェックポイント)

2026年度入学に向けた募集要項や入試日程は随時大学公式サイトや募集サイトで発表されます。学校説明会・オープンキャンパスでの学類説明は、志望校決定に非常に有用です。受験生は理系の数学・情報、農業系基礎科目の学力に加え、面接や志望理由書で「農業への実務的志向」や「ITを使って何を解決したいか」を明確にしておくと良いでしょう。

受験準備のおすすめ

- 高校では数学(数列・確率・統計)を重点的に学ぶ

- 情報やプログラミングの基礎(Pythonの入門など)に触れる

- 農業関連のボランティアやインターンで実務感を持つ

卒業後の進路イメージ(データ×農業のプロへ)

卒業生は次のような分野での活躍が期待されます:農業法人・農機メーカー・アグリテック企業・公務(農政)・シンクタンク・研究機関・さらに地域おこしのプロジェクトリーダーなど。データサイエンスやGISを軸にした職種は増加傾向にあり、実践経験があれば市場価値は高いです。

具体的な職種例

- スマート農業エンジニア(データ解析・IoT運用)

- GISスペシャリスト(圃場管理・土地利用設計)

- アグリビジネス企画(市場分析・商品企画)

- 行政の農政担当(補助金・地域計画)

よくある質問(FAQ)

Q:入学定員は?

A:設置届出段階での公表は定員80名(予定)です。募集詳細は大学公式の発表を確認してください。

Q:教職課程は取れますか?

A:教職課程は別途認定申請中のため、内容が変更になる可能性があります。教職志望の方は大学の正式発表を注視してください。

Q:遠方からの学生のための支援は?

A:寮や学生生活支援など、従来の学内制度を活用できます。奨学金情報や学生寮の有無は随時発表されます。

進学を考える高校生・保護者へ:今からできる準備

- 数学(特に統計・確率)を基礎から固める

- プログラミング(Python)やデータ可視化に触れる

- 地域の農家や農業団体でフィールド経験を積む

- オープンキャンパスで研究室や施設を直接見学する

小さな経験(ドローン教室、農業インターン、プログラミング体験)でも差がつきます。意欲と実践経験を重ねましょう。

まとめ:農業の未来を変える学びの場が北海道に誕生

この記事のまとめ(要点)

- 文部科学省が「農環境情報学類」の設置届出を受理:開設は2026年4月(予定)、定員は80名規模。

- 目的:農業の現場課題(労働力不足・気候変動・市場変動)をIT・データで解決できる人材育成。

- 主な学習領域:GIS(空間情報)、データサイエンス、ドローン・センサー応用、農畜産物市場論、経営・政策。

- 特色設備:自動搾乳などを備えたロボット牛舎を含む実践フィールドで学べる点が強み。

- 進路:農業法人・アグリテック企業・公務・研究機関など多彩。データ・GISスキルは就職市場で高い需要あり。

- 受験準備のポイント:数学(統計・確率)と情報・プログラミングの基礎、実地経験(インターンや農業体験)を重視。

「農環境情報学類」の設置は、農業をデータとITで変える人材を体系的に育てる重要な一歩です。実践的なカリキュラムと最先端の教育環境(ロボット牛舎等)が整備されれば、日本の地域農業のDXを牽引する人材が多数輩出されるでしょう。興味のある方は、大学公式情報とオープンキャンパスに注目してください。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。