和牛はその卓越した霜降りと旨味で世界中の高級市場から注目を集めています。2023年には輸出額が過去最高を記録し、輸出先や用途も多様化。この記事では最新データをもとに、主要市場ごとの需要特徴、実際に成果を上げた事例、そして生産者が今すぐ実行できる実務チェックリストまで、現場目線でわかりやすく解説します。

和牛輸出の最新概況(主要数字とトレンド)

日本産牛肉の輸出は拡大基調にあり、2023年は輸出量が前年比113%の8,858トン、輸出額は同111%の578億円と過去最高を記録しました。和牛は輸出総額の約半分を占め、プレミアムカテゴリとして海外で高付加価値を実現しています。

2023年輸出額

578億円(過去最高)

2023年輸出量

8,858トン(前年比113%)

部位構成

サーロイン系が中心だが非ロイン需要増

主要輸出先はアジア・北米が中心で、国別では米国・香港・台湾・カンボジア・EUなどが上位です。米国では高級ステーキ需要が高まり、2024年は米国向け輸出額が前年比で大幅増となっています。

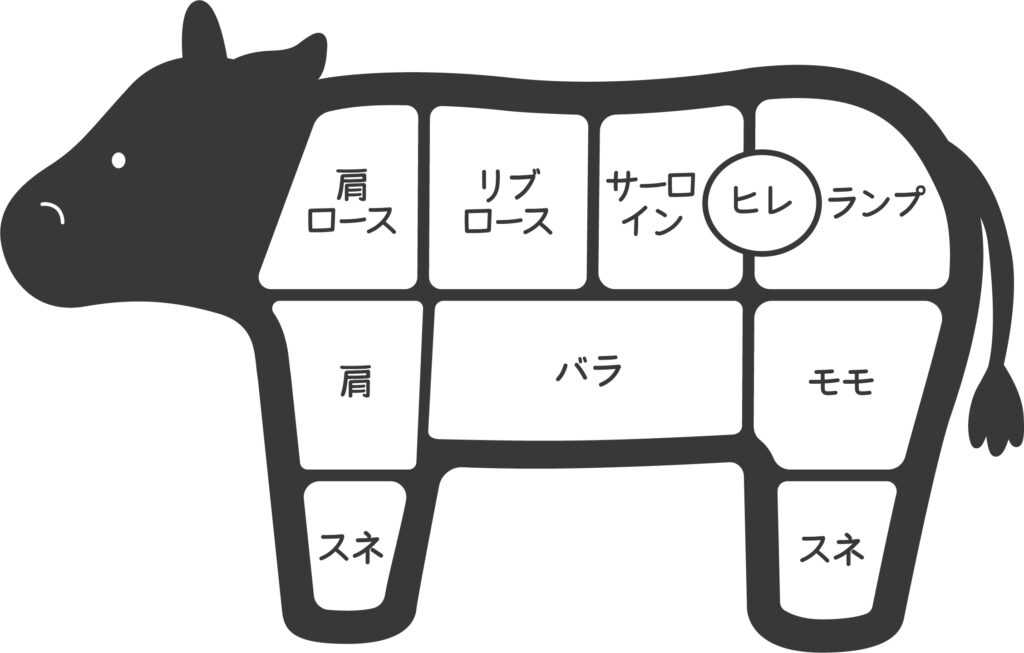

市場構造の変化:部位と用途の多様化

従来、輸出は「サーロイン(ステーキ用)」が中心でしたが、近年は「肩・うで・もも」といった非ロイン部位の需要が急増しています。アジア圏では薄切り・焼肉・火鍋向け、欧米ではステーキ向けと使い分けられ、部位ごとの付加価値化が鍵です。

| 市場 | 主な用途 | 狙い目の部位 |

|---|---|---|

| 米国 | 高級ステーキ | ロイン(サーロイン、リブロース) |

| 台湾・香港 | 焼肉・薄切り料理 | 肩・バラ・うで(薄切り) |

| 東南アジア | 高級外食・加工品 | 非ロインの加工流用 |

成功事例に見る共通戦略(岡喜グループ/Numamoto/KAGOSHIMA WAGYU)

ここでは代表的な3モデルの共通点を抽出します。いずれも「ブランド訴求」「現地対応」「サプライチェーンの最適化」を軸に成長しています。

1. ブランドを軸に現地需要へ合わせる(岡喜グループ)

近江牛を一貫管理してブランド力を維持。現地法人を設立し、高級レストラン向けの安定供給とプロモーションを両立させています。

2. 部位とカット技術で差別化(Numamoto Selectionの事例)

高級部位だけでなく、独自カットや調理提案で非ロイン部位の価値を引き上げ、用途に合わせた訴求で販路拡大に成功しています。

3. 体制内製化と販促(KAGOSHIMA WAGYU)

加工から販促までをグループ内で完結させることで品質とトレーサビリティを担保。輸出フェア等での試食施策も奏功しています。

生産者が今すぐ使える「輸出実務チェックリスト」

- 輸出認定(対象国の要件・認定屠畜場の有無を確認)

- 部位別の需要調査(ターゲット国での消費習慣を調べる)

- 物流と保冷(冷凍・冷蔵の最適化、輸送時間の見積り)

- 価格設定と付加価値化(カット・加工・パッケージで差別化)

- 現地パートナー選定(代理店、現地法人、レストランチェーン)

- マーケティング(試食イベント、SNS・現地PR、シェフとの連携)

- 行政手続き(関税枠・検疫・ラベリング対応)

※輸出には各国の検疫基準や関税枠が絡みます。手続きは早めに専門家と相談してください。

直面する課題と有効な対策

主要課題は「飼養戸数の減少」「飼料高騰」「輸出施設の老朽化」「競合国(豪州等)の低価格攻勢」です。具体的対策は下の通りです。

短期対策(0〜1年)

- 非ロイン部位の用途開発(薄切り・加工品化)で在庫最適化

- 輸出先ごとの価格帯に合わせたプロダクトミックス

中長期対策(1〜5年)

- 共同出荷・コンソーシアムでスケールメリットを確保

- 飼料自給・効率化(国産飼料の活用やIoTでの飼養管理)

- M&Aや現地法人設立で販売網を強化

実務的な価格・部位戦略(例)

輸出先の消費文化に合わせて「高単価×少量」戦略(米国のA5ステーキ向け)と「中単価×量」戦略(アジアの焼肉・火鍋向け)を使い分けることが重要です。非ロイン部位は加工・プレパッケージで付加価値化すると回転率が上がります。

まとめ:今すべきこと(短期・中期)

- 2023年の和牛輸出は過去最高を更新し、主要輸出先はアジアと北米が中心。ロイン系が強い一方、非ロイン部位の需要が増加。

- 成功事例の共通点は「ブランド訴求」「現地ニーズに合わせた商品設計」「サプライチェーンの最適化」。

- 生産者が優先すべきは(1)輸出認定と検疫対応、(2)ターゲット国別の部位・加工戦略、(3)現地パートナーと物流体制の確立。

- 短期は部位活用と販促強化で回転率を上げ、中長期は共同出荷・飼料効率化・現地法人設立でスケールを目指す。

和牛輸出は成長市場であり、データ上でも拡大傾向が明確です。生産者としては「部位の最適化」「輸出手続きの整備」「現地ニーズに合わせた商品設計」の三点を優先してください。加えて、ブランド力を守りながら供給網の安定化を図ることが、持続的な輸出拡大の鍵になります。

FAQ(よくある質問)

Q. 初めて輸出する際の初期費用はどれくらいか?

A. 認定手続き、検査費、物流費、パッケージングで数十万〜数百万円が目安。規模や行先で変動します。

Q. どの部位から輸出を始めるべき?

A. まずはターゲット市場のニーズに合わせること。米国向けならロイン、アジア向けなら薄切りや肩・ももからが現実的です。

Q. 輸出で利益を上げるポイントは?

A. 部位別付加価値化(加工・カット技術)、安定した供給、そして現地でのプロモーション投資です。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。