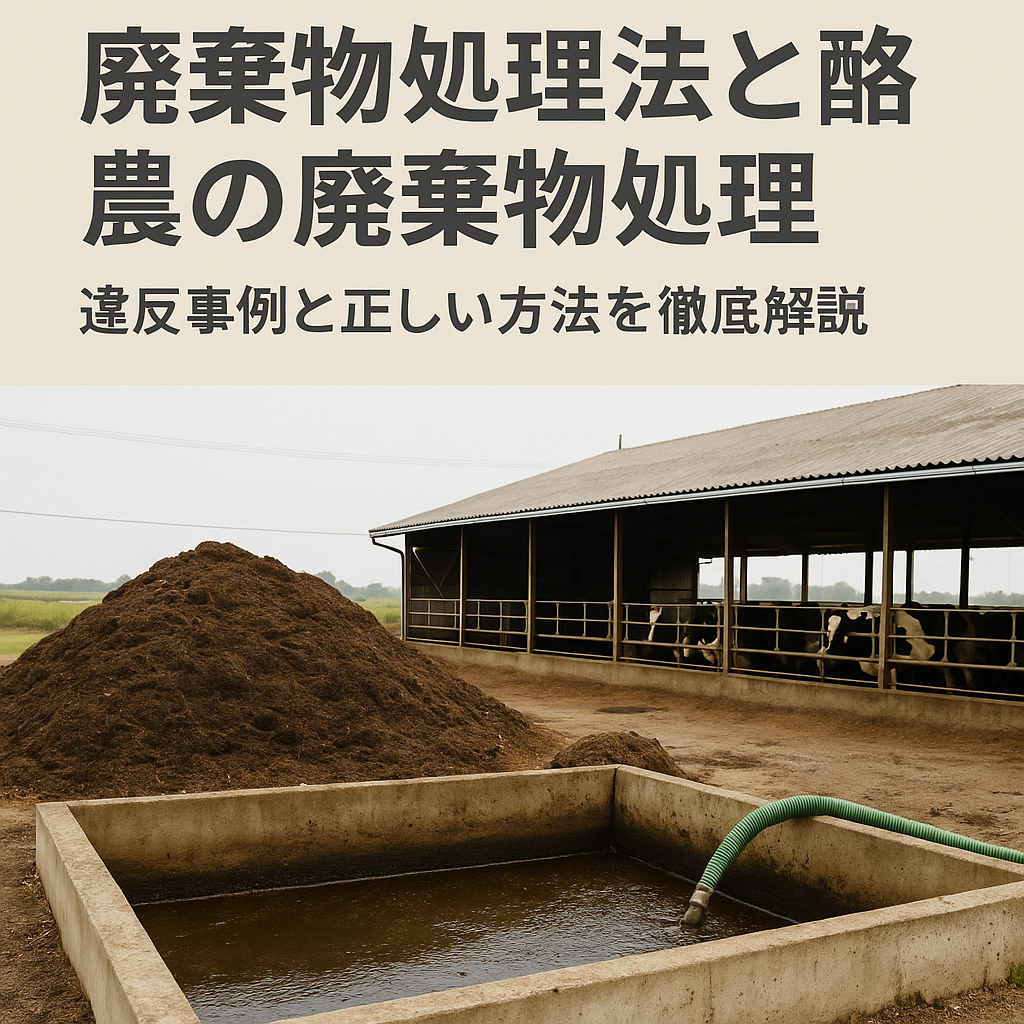

酪農現場で発生するふん尿、廃棄乳、死体、農業用プラスチックは、適切に処理しなければ法的リスクや地域との軋轢を招きます。本記事では廃棄物処理法のポイントを現場目線で整理し、具体的な処理手順・よくある違反例の回避策・補助金活用まで、今すぐ使える実務的なノウハウをまとめます。

1. 廃棄物処理法と酪農――まず押さえるべき基本

廃棄物処理法は、廃棄物の適正な処理を目的とする法律です。酪農では以下の廃棄物が特に問題になります。

酪農で主に扱う廃棄物の種類(実務的分類)

- 家畜排せつ物(ふん尿):堆肥化やバイオガス化で資源化が可能。適正な貯留・処理が義務。

- 動物の死体:埋却・野焼きは原則禁止。専門の収集処理業者へ委託。

- 廃棄乳(出荷不可の牛乳):直接放流や不適切処理は禁止。処理方法に注意が必要。

- 農業資材(プラスチックフィルム、飼料袋など):分別し産業廃棄物として適正処理。

ポイント:法的には産業廃棄物・特別管理産業廃棄物など分類が異なる場合があります。現場では「出たものを放置しない」「分別して記録する」ことがまず重要です。

2. 各廃棄物の現場で使える処理方法(具体的手順)

ふん尿の処理(堆肥化・バイオガス化)

ふん尿は適切に処理すれば肥料や燃料(バイオガス)として再利用できます。実務的な流れは次のとおりです。

- 貯留:密閉または適切な防漏システムを持つ貯留タンクやピットで一時保管。

- 前処理:固液分離で固形と液状を分けて管理。固形は堆肥化、液は希釈・散布の計画を立てる。

- 堆肥化:温度管理(好気発酵)で病原菌抑制、完成後は農地へ還元。

- バイオガス:発酵施設がある場合はメタン発酵でエネルギー化し、余熱や電力に活用。

死体の取り扱い

- 発見・隔離:他の個体と接触しないように隔離。

- 収容と記録:死亡日時・年齢・検査の有無を記載。

- 処理:自治体や指定収集業者へ速やかに委託(埋却・焼却は原則禁止)。

- 注意点:感染症が疑われる場合は獣医・保健所と連携。

廃棄乳の処理

治療中や出荷不可となった牛乳は、単に捨てるのではなく以下の選択肢を検討します。

- 堆肥原料として混ぜる(容量と水分バランスに注意)

- 専用処理タンクで発酵・中和処理を行う

- 自治体ルールや乳業メーカーとの協議に基づき適正処理

- ミルクタクシーにて子牛の哺乳に利用

3. 違反事例から学ぶ――起きやすいミスと回避方法

現場で起きやすい違反パターンと、即実行できる対策を列挙します。

| 違反パターン | なぜ起きるか | 現場での対策 |

|---|---|---|

| 野焼き・不法焼却 | 手間削減、処理費用の節約 | 分別ルールを明文化、燃やさない事を徹底、近隣説明を行う |

| ふん尿の無管理放置 | 設備投資不足、人手不足 | 簡易的な貯留・固液分離を導入し、月次点検表を作る |

| 死体の不適切処理 | 緊急対応で判断ミス | 処理フローをマニュアル化し、収集業者の連絡先を明示 |

現場チェックリスト(すぐ使える)

- 処理記録(いつ、何を、どのように処理したか)を保存しているか

- 廃棄物の分別場所が明確で、従業員に周知されているか

- 死体や感染疑いの動物の対応フローがあるか

- 貯留設備の点検(漏洩、臭気、排水)を定期的に行っているか

4. 補助金・支援制度の活用(現場目線のヒント)

ふん尿処理施設やバイオガス設備の導入は初期投資が大きいため、国や自治体の補助金を活用すると負担を軽減できます。補助金を申請する際のポイント:

- 計画書に「環境負荷低減」「地域還元(堆肥や熱利用)」を明記する

- 複数年度に渡る収支計画を示す(維持管理費も必須)

- 自治体の補助要件を事前に確認し、必要書類を揃える

5. 循環型酪農に向けた実践アイデア(経営メリットを明確に)

廃棄物を資源化する取り組みは、環境面だけでなく経営改善にもつながります。

- 堆肥販売・自家利用:肥料コスト削減と副収入化。

- バイオガス発電:燃料費削減、温室効果ガス削減で補助対象になる場合あり。

- 地域連携:食品残渣の受け入れ(規定に沿う)や共同処理でコスト分担。

6. 現場でよくある質問(FAQ)

Q1: ふん尿はそのまま土壌へ散布しても良い?

A: 散布には規定があり、適量・適時・適場所が基本。過剰散布や直接河川への流出は違法です。必ず堆肥化や施用計画を立てましょう。

Q2: 死体を自分の畑に埋めても良いですか?

A: 原則として埋却や野焼きは禁止です。自治体や指定業者へ委託してください。

Q3: 廃棄乳はどうすればコストを抑えられますか?

A: 堆肥原料としての利用や、収集業者との契約による共同処理、子牛の哺乳に活用など、地域状況に合わせた処理方法を検討してください。記録を残すことも重要です。

7. まとめ(現場が今すぐできること)

- 廃棄物は種類ごとに扱いが異なり、ふん尿は堆肥化・バイオガス化、死体は専門業者への委託、廃棄乳は適正処理が必要。

- 野焼きや埋却、無許可放置は違法。日々の処理記録と分別体制の整備が第一歩。

- 実務対策:固液分離・堆肥温度管理・死亡時の迅速隔離・処理フローのマニュアル化を徹底する。

- 経営改善として廃棄物の資源化(堆肥販売、バイオガス利用)や地域連携でコスト削減と副収入化が可能。

- 初期投資は補助金や自治体支援で軽減できるため、申請時は「環境負荷低減」「地域還元」を計画書に明記すること。

- 今できるアクション:処理台帳作成、死体・廃棄乳対応フローの周知、自治体窓口への補助確認

廃棄物処理法の規定を守ることは、法的リスク回避だけでなく、経営の安定化・地域との信頼維持につながります。まずは小さく始めて記録を残し、補助金や地域連携を活用して設備投資を段階的に進めましょう。

推奨アクション(今週やれること):

- 処理記録用の簡易台帳を作る(Excelや紙でも可)

- 死体・廃棄乳対応フローを1枚にまとめて従業員に配布

- 自治体窓口へ補助制度の有無を問い合わせる

注意事項

本記事は一般的な解説を目的とした情報です。具体的な法的判断や処理方法については、必ず各自治体の窓口や専門業者、獣医師に相談してください。

関連記事 2025年9月の違反事例

静岡・富士宮市で観光牧場の酪農家が廃棄物不法焼却で逮捕|警告無視の経緯と対策

買い物に行くのが面倒な方、必見!おいしい牛乳やチーズをはじめ、安心できる国産食材を毎週届けてくれるのがパルシステム。子育て中のご家庭にもぴったりの宅配サービスです。詳細はこちら!

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。