近年、日本の農業界で「メガファーム」という言葉が注目されています。単に大規模な農場を意味するだけでなく、最新の自動化技術やデータ活用を取り入れた効率的な生産体制が特徴です。本記事では、メガファームの定義、先進技術の導入事例、持続可能な運営への取り組み、そして日本の酪農業に与える影響について、専門家の視点から詳しく解説します。

メガファームの成長が、日本の酪農の未来に大きな影響を与えるんだろうね

1. メガファームの定義と特徴

メガファームとは、数百ヘクタール以上の広大な農地や多数の家畜(酪農の場合、乳牛など)を活用し、規模の経済や最新技術を駆使して生産性と効率性を最大化する農場のことです。従来の小規模農家とは一線を画し、以下の特徴を持っています。

- 大規模運営によるコスト削減

大量生産によるスケールメリットで、一頭あたりの生産コストが大幅に低減され、牛乳やその他乳製品の低価格供給が可能に。 - 自動化・デジタル化の推進

AIやロボット技術、IoTを導入し、作業の自動化・効率化を実現。これにより、従来必要だった人手を大幅に削減しています。 - 集約的な生産管理システム

リアルタイムで気象情報や家畜の健康状態、飼料供給量などを管理し、データに基づいた最適な運営を行うシステムを導入。

メガファームって、大きさだけじゃなくて、効率性と技術革新がカギなんだね!

そう!規模の経済を活かして、コスト削減と高い生産性を実現しているんだ。

2. 先進技術の導入事例

2.1 ロータリーロボットによる自動搾乳

北海道道東の酪農現場では、搾乳頭数約290頭規模の牧場がロータリーロボットを導入。従来、4人で1日8時間かかっていた搾乳作業が、最新の技術により2人で運営できるようになり、作業効率と従業員の負担軽減に大きく貢献しています。

2.2 AIを活用したBCS自動評価システム

牛の健康管理において重要な指標であるBCS(ボディコンディションスコア)は、肥満や痩せ型を評価するためのものです。先進のAIシステムを搭載したロボットが、牛のBCSを自動で数値化することで、飼育管理の精度を向上させ、個々の牛に最適な飼料供給や健康対策を実現しています。

AIシステムで個々の牛の状態を正確に把握できるから、飼料管理や健康対策が最適化されるんだね!

3. 持続可能な運営への取り組み

3.1 バイオガス発電の活用

メガファームでは、牛のふん尿などのバイオマスを活用してバイオガス発電を行っています。家畜のふん尿や食品廃棄物などの有機資源を嫌気性微生物で発酵させ、発生するメタンガスを燃焼させることで電力を生成。さらに、発酵後の消化液は土壌改良剤や肥料として再利用され、循環型農業の実現に寄与しています。

3.2 環境負荷の低減と資源循環

大量生産体制の中でも、環境への配慮は欠かせません。バイオガス発電により二酸化炭素の排出削減に貢献するほか、適切な廃棄物処理や排水管理システムの導入で、土壌や水質の保全にも力を入れています。これにより、持続可能な農業運営が可能となっています。

バイオガス発電を使うことで、牛のふん尿が電力に変わるなんて、循環型農業ってすごい!

筆者の出身校である酪農学園大学でも循環型農業についての講義があるよ!

酪農学園について知りたい方は下の記事をチェック!

4. メガファームが日本の酪農業に与える影響

4.1 効率化とコスト競争力の向上

メガファームの大きなメリットは、スケールメリットにより一頭あたりのコストが削減される点です。これにより、牛乳や乳製品の低価格供給が可能になり、消費者にとっては大きなメリットとなります。しかし、価格競争が激化する中で、コスト面での優位性を持たない小規模農家は、経営継続が困難になるリスクも懸念されます。

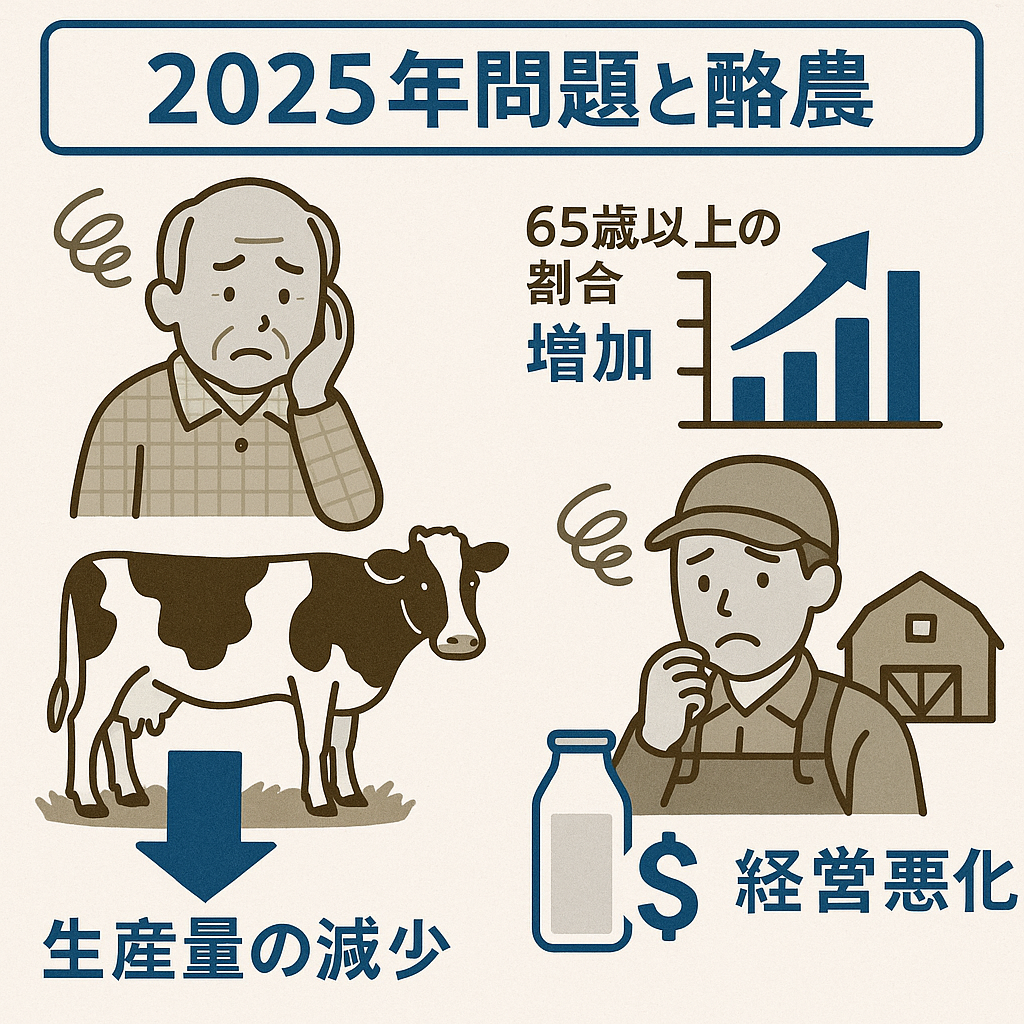

4.2 後継者問題と人手不足への対応

高齢化と後継者不足が叫ばれる日本の農業現場において、メガファームは自動化技術の導入で少人数運営を実現しています。これにより、労働環境の改善や若手の参入促進が期待され、農業全体の持続可能性の向上に貢献すると考えられます。

2025年には国民の5人に1人が75歳以上となり、労働力人口が大幅に減少すると言われています。このことを「2025年問題」と言います。

4.3 地域経済との共存課題

一方で、メガファームの拡大は地域の小規模農家に大きな影響を与える可能性があります。低価格で大量生産される牛乳が全国に流通することで、コスト面で不利な小規模牧場は経営の厳しさに直面し、結果として地域農業の多様性が失われる懸念があります。今後は、メガファームと小規模農家が共存できる仕組みづくりが求められるでしょう。

メガファームのスケールメリットで価格が下がる反面、コスト競争で勝てない小規模農家は厳しい状況に陥るかもしれない

5. 今後の展望と対策

メガファームの技術革新は、日本の酪農業に大きな変革をもたらす一方で、業界全体のバランスを取るための課題も多く残されています。今後、以下の点が重要となるでしょう。

- 技術と伝統の融合

最新の自動化技術やAIシステムと、地域の伝統的な農法や高品質な乳製品の生産を組み合わせることで、競争力のある多様な農業モデルが確立されることが期待されます。 - 地域連携とブランド化

地域独自の特色を活かし、高付加価値な製品としてブランド化することで、メガファームとの価格競争から一歩抜け出す戦略が求められます。 - 持続可能な農業の推進

環境保全と経済効率の両立を目指し、バイオガス発電などの循環型システムをさらに拡充する取り組みが、長期的な運営の鍵となります。

環境保全と経済効率を両立させるために、循環型システムを進めることが持続可能な農業のカギになる!

まとめ

日本の酪農業界は、メガファームの台頭により劇的な変革を迎えています。大規模な自動化技術の導入により、労働力不足や後継者問題に対応するとともに、低コストで安定した牛乳供給を実現。しかし、その一方で、小規模農家の存続や地域経済への影響といった課題も存在します。今後は、技術革新と伝統的な農法の融合、そして持続可能な運営体制の確立が求められるでしょう。

メガファームの登場で、酪農業界は大きな変革を迎えているね。自動化技術で労働力不足の問題も解決できるし、安定供給も期待できる!

でも、小規模農家の存続や地域経済への影響が心配だね。大規模生産と競争するための工夫が必要になるね

このブログ記事が、酪農業界に携わる皆様や興味を持つ読者の参考になれば幸いです。

コメント