2025年の記録的猛暑は酪農現場に深刻な打撃を与え、地域によっては生乳生産が例年比で約2割減少し、出荷制限や店舗での購入制限が発生しています。本記事では、現場で即実行できる暑熱対策、流通リスクへの備え、消費者や学校が取れる具体的行動、そして政策面での必要な支援策まで、酪農現場の視点で丁寧に解説します。

現状のポイント:どこで何が起きているか

今夏は全国的に高温が続き、農水省・業界団体は生乳供給の不安定化を懸念しています。とくに需要の高まる時期に生産が落ち込むと、供給調整が必要になり得ます。

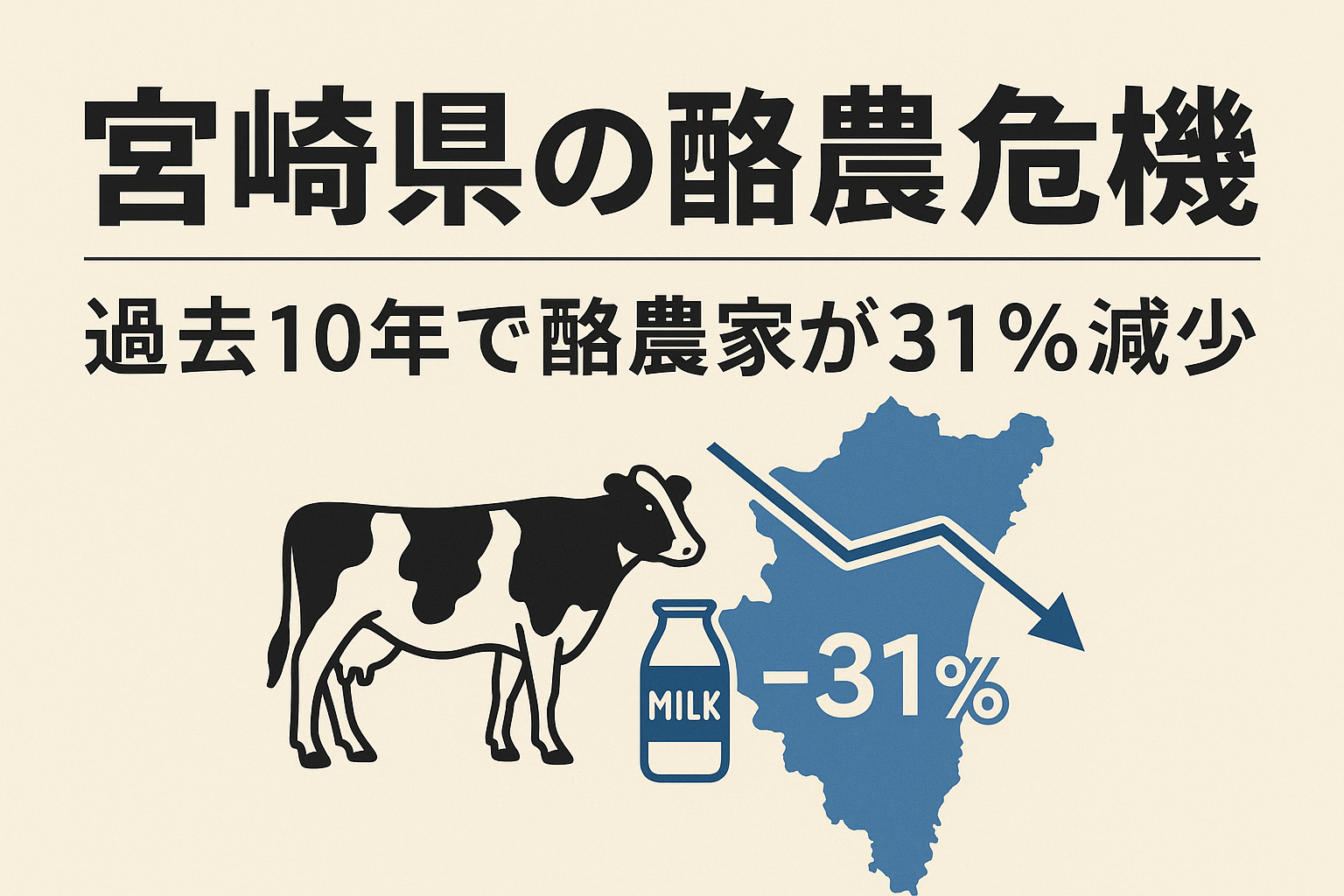

地域事例:宮崎の現場では「例年比2割減」が報告

地方の現場では、個別牧場で1頭あたりの搾乳量が数kg単位で落ち、結果として全体で約2割の減産に至ったとの報告があります。これにより一部商品の出荷制限や店舗での購入制限が実施される事例も確認されています。

主因の整理:猛暑が牛の生理と飼養管理に与える影響

- 熱ストレスによる食欲低下 → 乳量低下

- 高温での繁殖障害や疾病リスク増加

- 粗飼料(2番牧草など)の夏枯れによる飼料不足

- 物流障害(輸送欠航・停電)との複合リスク

※夏場の粗飼料不足や輸送の遅延は、生産減を長期化させる要因となります。

流通リスク:欠航や輸送障害が出荷制限を促進

台風や海上輸送の欠航は、地域間での生乳移送を滞らせ、結果的に都市部や需要地での品薄・出荷制限につながることがあります。今夏も輸送船の欠航が原因で出荷調整が行われた事例が報告されています。

記録的猛暑の背景

2025年夏は全国各地で観測史上の高温を記録し、異常に高い平均気温が複数月続きました。こうした気候条件は農畜産全体にストレスを与えています。

酪農現場で今すぐできる「実務的・即効」暑熱対策

以下は小規模〜中規模牧場で取り組みやすい優先度の高い対策です。

- 通風改善と送風の徹底:牛舎の換気ルートを確保し、送風機を適所へ配置。空気の滞留を防ぐだけで乳量回復につながります。

- ミスト・遮光の併用:直射日光を遮る庇やシェードを設け、気化熱を利用したミストで体表温度を下げます。

- 夜間給餌の実施:日中の気温が高い場合、飼料摂取を夜間へシフトして食欲低下を補償します。

- 水分補給・清潔な飲水管理:常時冷たい飲水を確保し、飲水ポイントの数を増やして争いを減らします。

- 個体管理の強化:高齢牛・乳量が急低下した個体を早めに分群し、重点管理する。

コスト面の考え方と補助活用

冷却設備や非常用電源は初期投資が必要ですが、乳量回復と疾病抑制による損失回避効果が期待できます。自治体・業界団体の補助制度や低利融資を活用する計画を立てましょう。

消費者・学校・業務用現場が取るべき対応

- 学校給食や業務用では代替メニューと保存計画を事前に整備する。

- 地元牛乳の消費を推進して地域経済を支える(地産地消の取り組み)。

中長期的に必要な制度的対応

業界全体の需給情報をリアルタイムで共有する仕組みや、季節変動に耐えられる在庫・流通の仕組みづくりが求められます。加えて、気候変動への適応支援(暑熱対策設備への補助など)を強化することが重要です。

まとめ:現場の行動が供給の安定につながる

- 2025年の猛暑が原因で生乳生産が大幅に減少し、一部地域で出荷制限が発生。熱ストレスによる食欲低下や繁殖障害が主因。

- 現場で即効性のある対策は「通風・送風の徹底」「ミストや遮光の導入」「夜間給餌」「飲水管理」「個体分群と重点管理」。

- 流通面(欠航・停電)との複合リスクが供給不足を長期化させるため、物流のバックアップと非常用電源確保が重要。

- 消費者・学校・業務用は買い占めを避け、代替メニューや保存計画を整備することが求められる。

- 中長期的には需給情報共有の強化、暑熱対策設備への補助拡充など制度的対応が必要。

2025年の猛暑は単なる一時的事象ではなく、今後も同様の高温リスクが発生し得ることを示しました。現場でできる即効対策を着実に実行し、消費者・行政・流通が連携して需給調整を進めることが、短期的な出荷制限の緩和と長期的な安定供給につながります。

※本記事は現場経験に基づく解説を主としています。状況により地域差がありますので、具体的な対策は各自治体・業界の指示に従ってください。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。