黒毛和牛は日本の高級食材を代表する存在ですが、飼育頭数で全国トップを走るのが鹿児島県です。2025年の最新集計では約33〜34万頭を超え、全国シェアは約18〜20%に達しています。本記事では「なぜ鹿児島が1位なのか」を、温暖で多様な気候、歴史的な改良と系統管理、繁殖〜肥育の実務的体制、品質管理とブランド戦略、そして経済面の強みと課題まで、一次データと現場視点を織り交ぜてわかりやすく解説します。

要点まとめ

鹿児島が黒毛和牛の飼育頭数で全国1位を維持する理由は大きく次の4点に集約されます:自然環境(気候・飼料資源)、歴史的な品種改良の蓄積、行政・JA・生産者が連携した生産体制、そして品質を担保する検査とブランド戦略です。これらが相互に作用することで、繁殖・出荷まで安定したサプライチェーンが完成しているのが鹿児島の強みです。主要統計は鹿児島県と農林水産省の公表データで確認できます。

1. 温暖で多様な気候が飼育を支える

鹿児島県は南北に長く、地域ごとに気候特性が異なるため、それぞれの地形・気候を活かした飼育が行われています。年間を通じて比較的温暖であることから、繁殖期や子牛の育成において季節リスクが小さく、安定して子牛を生産しやすいという利点があります。特に北薩(ほくさつ)地区や肝属(きもつき)地区など、畜産に適した地域が多く存在します。

さらに、火山由来の肥沃な土壌や豊富な湧水(霧島山麓など)は粗飼料生産の基盤となり、地元で確保できる飼料資源は経営負担の軽減にも寄与します。これにより、粗飼料を適切に与えて健康な成育を促すことが可能で、結果として繁殖率や子牛の初期成長に良い影響を与えます。

2. 歴史的な改良努力と“系統管理”の蓄積

鹿児島の在来種を基にした系統改良は長年にわたって続けられてきました。地域の生産者と種雄牛協会、研究機関が連携した系統管理と改良投資により、肉質・生殖能力ともに優れた血統が育成されてきた経緯があります。こうした“種の基礎力”が大量飼養を支える重要な土台になっています。

ポイント — 系統管理の効果

- 選抜された種雄牛の利用で子牛の肉質が安定する。

- 繁殖成績の改善により出荷子牛数が増加し、供給力が向上する。

- 品評会での好成績はブランド価値向上につながり、需要を支える。

3. 繁殖〜肥育まで一貫した生産体制と行政支援

鹿児島では「繁殖は鹿児島で、肥育は近隣県や県内で」といった分業形態や、繁殖農家と肥育農家が連携する体制が定着しています。また、県・JA・研究機関による技術支援や補助金、衛生管理のガイドライン整備が生産の安定化に大きく貢献しています。これにより、1戸当たりの飼養規模を拡大する農家も増え、効率的な生産が可能になっています。

事例:市町村レベルでの集積

肝属(鹿屋・志布志など)を中心に肉用牛の飼育が盛んで、地区ごとに飼養条件や出荷形態の最適化が進んでいます。地域密着の流通網と連携した繁殖サイクルが、飼育頭数の安定的な確保を後押ししています。

4. 品質管理・品評会で証明された“実力”

鹿児島黒牛は2022年開催の全国和牛能力共進会(通称・和牛オリンピック)において、複数部門で首席を獲得し、内閣総理大臣賞を受賞するなど、国内トップレベルの肉質を公的に示しました。こうした実績は生産技術の裏付けであり、ブランド力を高める重要な要素です。

検査・トレーサビリティの整備

食肉衛生検査や個体識別(トレーサビリティ)の徹底により、消費者に安全性と安心感を提供している点も見逃せません。信頼性の高い流通が確立することで、産地ブランドとしての評価が安定します。

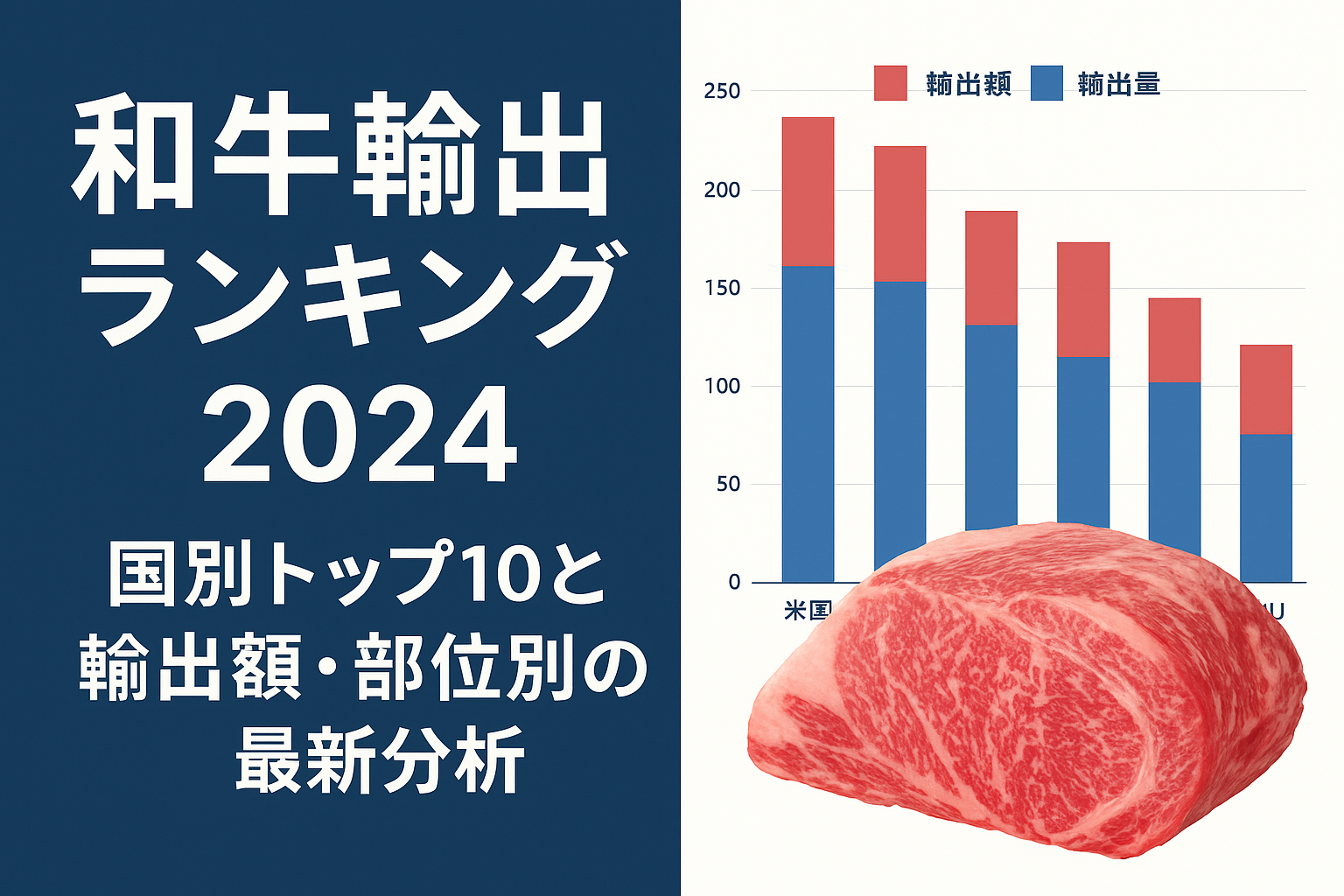

5. 経済面・輸出と直面する課題

経済面では、鹿児島黒牛は国内市場での需要を背景に安定した販売を維持していますが、飼料価格の高騰や子牛価格の変動、後継者不足といった構造的課題は存在します。近年は海外市場(香港やEUなど)への販路拡大も進められており、輸出強化によって高付加価値化を図る動きが見られます。一方で、これらの外部リスクに対する対策が今後の鍵となります。

課題と対応策の例

- 飼料高騰 → 飼料自給率向上・効率的給与設計の推進

- 後継者不足 → 集約化・経営規模拡大と若手支援策

- 価格変動 → ブランド力強化と輸出市場の多角化

FAQ(よくある質問)

Q1. 本当に鹿児島が黒毛和牛の飼育頭数1位ですか?

A. はい。公的統計によれば、鹿児島県は黒毛和種(黒毛和牛)の飼養頭数で全国1位(シェア約18〜19%)となっています(令和6年時点の県公表資料)。詳細は県統計・農林水産省の畜産統計で確認できます。

Q2. 鹿児島黒牛の「味の特徴」は何ですか?

A. きめ細かな霜降り、まろやかなコク、赤身と脂のバランスの良さが特徴です。こうした肉質は長年の系統改良と肥育技術の蓄積の結果です。

Q3. 鹿児島のどの地域で多く飼われていますか?

A. 肝属地域や北薩地域などで肉用牛の飼養が盛んです。市町村別の詳細データは鹿児島県の公表資料に掲載されています。

Q4. 今後の見通しは?

A. 品質向上と輸出市場の拡大が進めば需要は維持・拡大される可能性がありますが、飼料コストと人材確保が課題です。持続可能な生産には、地域の協調と技術革新が求められます。

まとめ

- 鹿児島が飼育頭数1位なのは単一要因ではなく、**気候(温暖・飼料資源)+歴史的改良(系統管理)+生産体制(繁殖と肥育の分業・行政支援)+品質管理(検査・トレーサビリティ)**が複合的に機能しているため。

- 地域ごとの気候差(北薩・肝属など)を生かした育成と、湧水や肥沃な土壌による飼料確保が安定生産を支える。

- 長年の改良と種雄牛選定により肉質が安定し、品評会での高評価がブランド需要を後押ししている。

- 経済面では輸出拡大やブランド化で付加価値を高める一方、飼料高騰・子牛価格変動・後継者不足といった課題も存在する。

鹿児島が黒毛和牛の飼育頭数1位である理由は、単一の要因ではなく「自然環境」「歴史的な改良」「公的支援と生産体制」「品質を裏付ける検査と品評会での実績」が複合的に作用した結果です。最新の統計と現場の取り組みを可視化することで、なぜ鹿児島が“和牛の王国”と呼ばれるのかが理解できます。記事で示した公的データや大会実績は、信頼できる一次情報に基づいていますので、記事作成やレポートの参考としてそのまま引用可能です(出典を明記してください)。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント