牛乳はカルシウムやタンパク質、ビタミンを多く含む頼れる飲み物ですが、何気ない習慣が風味劣化や栄養損失、さらには腹痛の原因になることがあります。本記事では管理栄養士と酪農家の知見をもとに、「今すぐやめるべき牛乳のNG行動10選」と、その簡単で実践的な正しい対処法を図解とともに紹介します。毎日の牛乳習慣を変えて、安全で美味しい牛乳ライフを手に入れましょう。

- チェックリスト:今日からやめる10のNG

- 1. パックに直接口をつける — 超NG

- 2. 開封後 放置しすぎ — 賞味期限は目安

- 3. 見た目・匂いがおかしいのに飲む — 食中毒リスク!

- 4. 飲みすぎ(1日1L超)は避ける — バランスを意識

- 5. 電子レンジで急加熱 — 栄養や風味に影響が出ることがある

- 6. 開け方を間違える — 注ぎ口を触らない

- 7. 食べ合わせNG — カルシウムの吸収を下げる食品に注意

- 8. 空腹時に酸味食品と一緒に摂る — 下痢や胃の不快感に注意

- 9. 熱湯に注ぐ(熱すぎる扱い) — 変質ややけどに注意

- 10. 乳糖不耐症を無視する — 自分の体質を把握すること

- 正しい保存法・温め方・残り牛乳の活用レシピ

- よくある質問(FAQ)

- まとめ

チェックリスト:今日からやめる10のNG

- パックに直接口をつける → コップで注ぐ

- 開封後に長く放置する → 2〜3日以内が目安

- 見た目・匂いがおかしいのに飲む → 変化は即廃棄

- 飲みすぎ(200ml/日を大きく超える) → 量に注意

- 電子レンジで急加熱 → 鍋でゆっくり温める

- 注ぎ口を触る → 清潔に扱う

- 相性の悪い食品と一緒に食べる → ビタミンDを含む食品と合わせる

- 空腹時に酸味食品と一緒に摂る → 吐き気や下痢に注意

- 熱湯に直接注ぐ → 60℃以下で扱う

- 乳糖不耐症を無視して大量摂取 → 量を調整・代替品を利用

1. パックに直接口をつける — 超NG

なぜNG?

パックの注ぎ口に口を付けると唾液が入り、菌が持ち込まれることで賞味期間内でも傷みが早まります。家族でシェアする場合は特にリスク大。

正解

必ずコップや清潔なストローで注いで飲む。飲み残しを扱う場合は、蓋をきちんと閉め、開封日をラベルに記入して管理しましょう。

ポイント:小容量パック(200〜500ml)を選ぶと開封後の廃棄を減らせます。

2. 開封後 放置しすぎ — 賞味期限は目安

なぜNG?

開封すると容器内に空気と雑菌が入り、冷蔵でも菌はゆっくり増えます。特に夏場は成長スピードが上がるため、放置時間が短く影響します。

正解(実務的目安)

一般的には開封後2〜3日以内に飲み切るのが安全な目安です。長期保存したい場合はロングライフミルクを購入するのが有効です。

| 温度帯 | 開封後の目安 |

|---|---|

| 冷蔵庫(奥・4℃前後) | 2〜3日 |

| 冷蔵庫(ドアポケット・頻繁に開閉) | 1〜2日 |

| ロングライフミルク | 2ヶ月程度 |

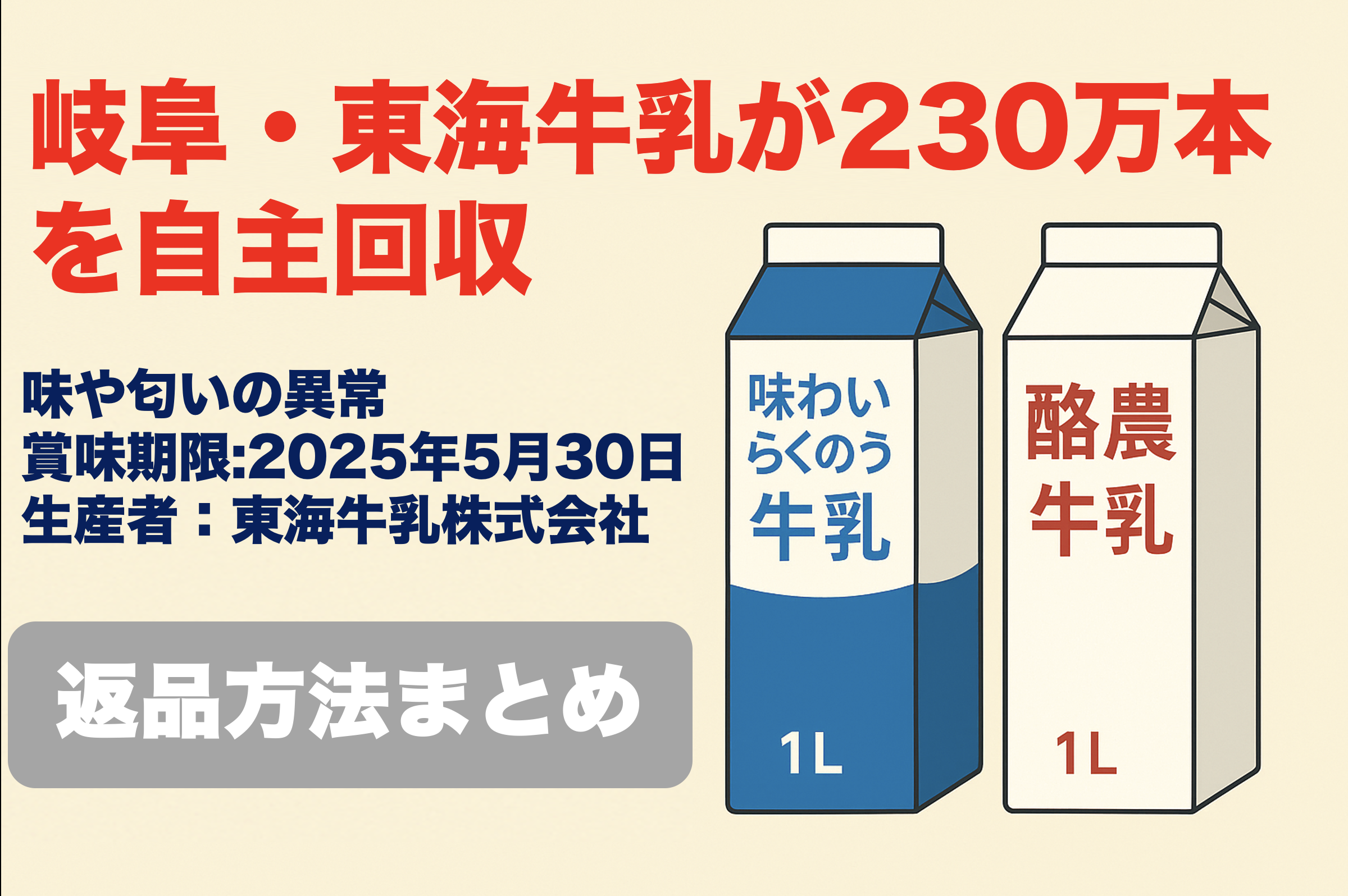

3. 見た目・匂いがおかしいのに飲む — 食中毒リスク!

見分け方

色が変わる、酸っぱい匂い、ドロッとした分離や塊がある場合は飲まずに廃棄してください。心配な場合は少量を温めて味見をする「加熱テスト」も有効ですが、違和感があれば廃棄が安全です。

注意点

出荷時点で風味に違和感がある場合は、製造ロットや購入店に問い合わせると、同ロットの問題が確認できることがあります。

4. 飲みすぎ(1日1L超)は避ける — バランスを意識

なぜ注意する?

牛乳は栄養価が高く、カロリーや脂質も含みます。食事バランスを崩して過剰に摂ると体重増加や栄養の偏りの原因になります。

目安

一般的な目安としては200〜300ml/日を基本に、活動量や年齢に応じて調整するのが現実的です(個別の健康状態によって変わります)。

低脂肪乳を選べばカロリーを抑えつつカルシウムを確保できます。

5. 電子レンジで急加熱 — 栄養や風味に影響が出ることがある

なぜNG?

電子レンジで短時間に高温になると、表面に膜ができたり分離が起きることがあります。また、一部の水溶性ビタミンは急激な高温で変性する可能性があります。

正しい温め方

- 小鍋に移し、弱火〜中火でゆっくり温める。

- 温度は約60℃以下を目安に、沸騰させない(沸騰直前で火を止める)。

- 加熱後はよくかき混ぜて膜や分離を防ぐ。

どうしてもレンジを使う場合は低出力で短時間、途中でかき混ぜることを心がけてください。

6. 開け方を間違える — 注ぎ口を触らない

なぜNG?

注ぎ口に指や汚れが触れると、そこから菌が入りやすくなります。特に手が濡れている・汚れている状態ではリスクが高まります。

正しい開け方

親指を使って左右を押さえ、上方向ではなく手前に引く形で開けると注ぎ口に触れにくく安全です。開封後はキャップやふたを衛生的に扱い、注ぎ口を内側に触れさせないよう注意しましょう。

7. 食べ合わせNG — カルシウムの吸収を下げる食品に注意

代表的な組合せと理由

- ほうれん草(シュウ酸):シュウ酸はカルシウムと結びつき吸収を阻害することがあります。

- 加工食品(リン酸を多く含むもの):過剰なリンはカルシウムのバランスを崩す可能性があります。

- チョコレート(オキサレート含有の場合):一部で吸収に影響する例があります。

おすすめの組合せ

ビタミンDを含む食品(鮭、きのこ類の干しタイプ)や適度なタンパク質と組み合わせるとカルシウムの利用効率が高まります。

8. 空腹時に酸味食品と一緒に摂る — 下痢や胃の不快感に注意

空腹時に牛乳とヨーグルトや果物など酸味の強いものを同時に大量に摂ると、胃腸が敏感な人で不快感や下痢が起きることがあります。少量ずつ様子を見ながら組み合わせるのが安心です。

9. 熱湯に注ぐ(熱すぎる扱い) — 変質ややけどに注意

熱湯を直接注ぐとタンパクが変性して風味が損なわれ、膜やダマができやすくなります。温度管理は慎重に。ホットミルクを作るときは60℃前後でゆっくり温めるのがベターです。

10. 乳糖不耐症を無視する — 自分の体質を把握すること

ポイント

日本人を含む東アジア地域では乳糖を分解する酵素が少ない方が多く、摂取でお腹を壊す人がいます。心当たりがある場合は少量から試すか、乳糖の少ない加工乳・A2ミルク・植物性ミルクを検討してください。

乳糖不耐症の症状が強い場合は医療機関で相談を。

正しい保存法・温め方・残り牛乳の活用レシピ

冷蔵庫での保管場所

冷蔵庫の奥(庫内温度が安定している場所)に置くのがベスト。ドアポケットは温度変動が大きいので避けましょう。

冷凍して長持ちさせる方法

小分けにして冷凍すれば1か月程度は保存可能です。解凍後は料理用(スープ、ホワイトソース、ベシャメル)に使うのがおすすめ。飲用での風味は変わりやすいので注意してください。

残り牛乳ゼロレシピ(簡単)

- ホットミルク:鍋に移し弱火でゆっくり温め、シナモンや蜂蜜で風味付け。

- ホワイトソース(ベシャメル):バターと小麦粉でルーを作り、牛乳で伸ばしてグラタンやクリーム煮に。

- スムージー:バナナ+牛乳+ヨーグルト少量で栄養満点の一杯に。

よくある質問(FAQ)

Q1: 開封後はいつまで飲めますか?

A: 冷蔵庫で2〜3日が目安です。夏場やドアポケット保管時は短くなります。

Q2: 電子レンジで温めても大丈夫ですか?

A: 低出力で短時間・途中でかき混ぜれば使えますが、風味や膜の発生を避けたいなら鍋でゆっくり温めるのが安心です。

Q3: 子どもは何歳から飲めますか?

A: 赤ちゃん(1歳未満)は母乳や育児用ミルクが基本です。1歳以降は少量から試して問題なければ徐々に量を増やします。心配な場合は小児科に相談してください。

Q4: 乳糖不耐症ならどうすれば良いですか?

A: A2牛乳や低乳糖牛乳、植物性ミルク(豆乳など)を検討。少量ずつ試して体調を確認しましょう。

まとめ

- 今日すぐやること:パックに直接口をつけずコップで飲む、開封後は2〜3日以内に消費する、冷蔵庫の奥で保管する。

- 温めの鉄則:電子レンジの急加熱は避け、鍋でゆっくり60℃前後を目安に温める(沸騰させない)。

- 食べ合わせと体質に注意:ほうれん草や加工食品でカルシウム吸収が下がる場合がある。乳糖不耐が疑われる人は少量から試すか代替品を検討。

- 実務ワンポイント:小分け・冷凍→調理活用(ホワイトソース等)で廃棄を減らし風味も守れる。

- 最後に:正しく扱えば、牛乳は美容・健康の強い味方になります。

注意:本記事は管理栄養士・酪農家の一般的な知見に基づく情報提供を目的としています。特定の健康問題や症状がある場合は医療機関や専門家にご相談ください。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。