近交係数(inbreeding coefficient)は、乳牛の健康と生産性を維持するうえで欠かせない指標です。遺伝的多様性が失われると、繁殖率の低下や乳量の減少など深刻な問題が発生する可能性があります。本記事では、近交係数の定義や計算方法、具体的なリスク、最新の日本のガイドライン、そして実践的な管理・対策方法までを、わかりやすく解説します。

近交係数を見れば、将来の牛群の“繁殖性”と“乳量”がわかる!

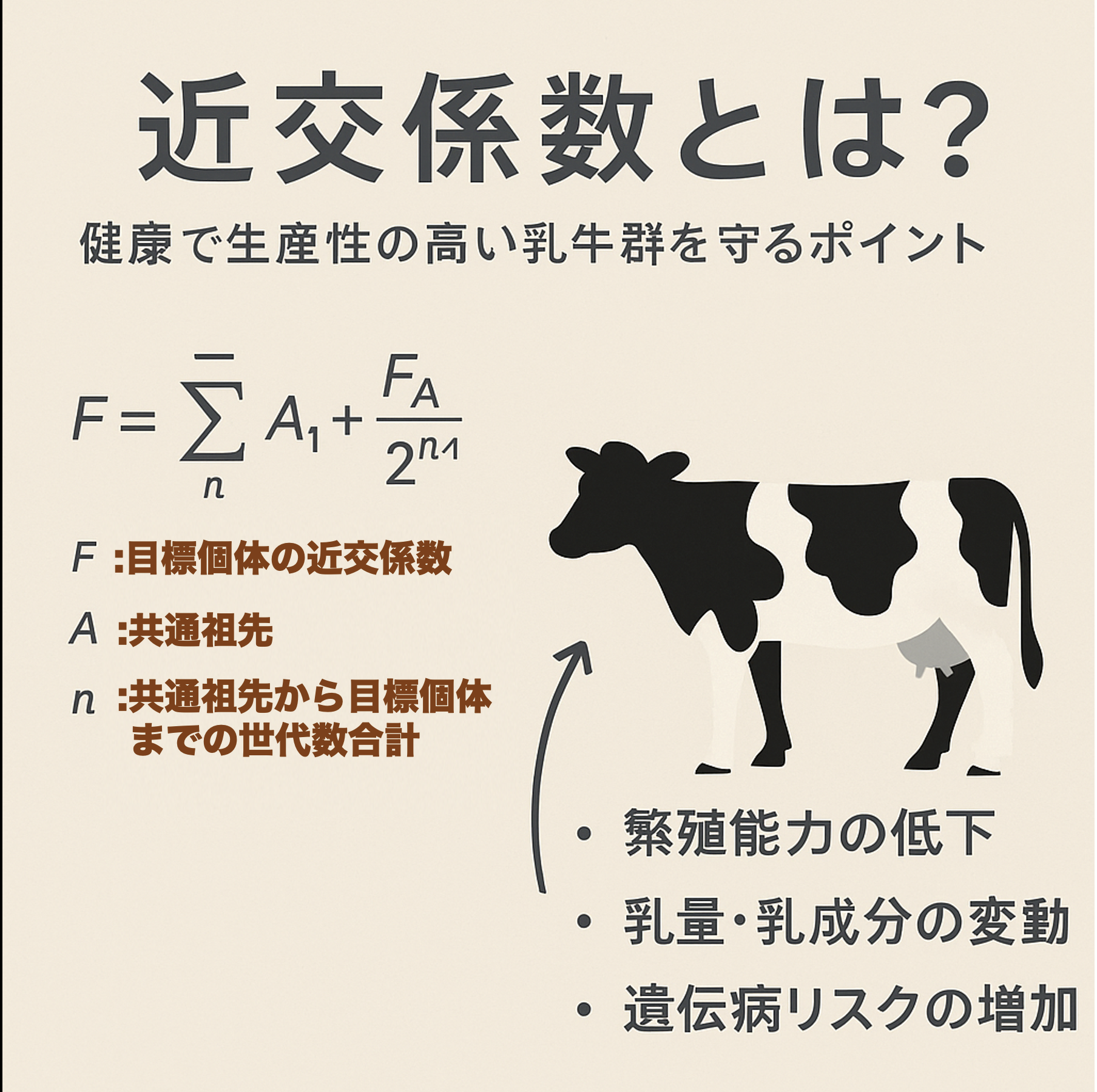

1. 近交係数とは何か?その定義と計算方法

近交係数は、ある個体の二つの相同遺伝子が共通祖先に由来する確率を数値化したものです。近親交配が進むと、受胎率低下や病気リスク増加など「近交退化(inbreeding depression)」が起こりやすくなります。

計算の基本式は次の通りです:

F=∑A1+FA2n+1

- F: 目標個体の近交係数

- A: 共通祖先

- F_A: 共通祖先の近交係数(通常は 0 と仮定)

- n: 共通祖先から目標個体までの世代数合計

例として、親子交配では F=0.5(50%)、兄弟姉妹交配では F=0.25(25%)となります。計算手順を理解することで、遺伝的多様性管理の土台が築けます。

近交係数は、酪農経営に欠かせない“見えないリスク”の指標です

2. 近交係数が高まると起こるリスク

近交係数の上昇は「近交退化」を招き、主に以下の影響が報告されています。

- 繁殖能力の低下

- 受胎率が 1% 上昇するごとに約 0.29% 低下(乳量補正後では 0.38% 低下)

- 乳量・乳成分の変動

- 高度に近交した群では平均乳量が減少し、乳脂肪率・乳タンパクも不安定化

- 遺伝病リスクの増加

- 劣性遺伝子がホモ接合状態で顕在化しやすくなる

これらのリスクに対して、現場での早期把握と適切な対策が重要です。

繁殖率・乳量・遺伝病、すべてに影響する“近交退化”には要注意!

3. 日本のホルスタイン種におけるガイドライン

国内ではホルスタイン種において以下のようなルールで管理が推進されています:

| 項目 | 過去の上限 | 2025年の上限 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 近交係数上限 | 6.25% | 7.20% | 2017年に改定 |

上限値引き上げの背景には、一部地域で平均 F が 6.22% に達したことによる遺伝改良の停滞懸念があります。しかし、極端な近交(F>8%)は依然として避けるべきです。

日本のホルスタイン近交係数の上限が7.2%に引き上げられたのは驚き!遺伝改良の停滞を防ぐ狙いがあるんだね。

4. 効果的な管理・対策方法

4.1 近交回避システムの活用

- 日本ホルスタイン登録協会が運営するオンラインツールで、交配前に F を瞬時に確認

- 日々の交配記録とツールの入力を組み合わせて、「問題が生じる前」に手を打ちます。

近交回避システムで交配前にF値がすぐ分かるのは便利!ミスを未然に防げるね。

4.2 定期的なモニタリング

- 毎年または各世代ごとに集団全体の F 平均値を集計

- データを可視化し、急激な上昇傾向があればすぐに対策会議を開催します。

定期的なF平均値のモニタリングで近交リスクを早期発見!

5. 最新動向と今後の展望

2025年現在、ゲノミック評価の普及により遺伝改良のサイクルが短縮されつつありますが、その一方で近交係数の管理が追いつかないリスクも指摘されています。特にアメリカやカナダでは、ゲノム選抜による F の急激な上昇が報告されており、日本でも同様の現象が懸念されています。

- PubMed や学術誌では、ゲノムベースの交配設計アルゴリズムによる F 最適化が注目されています。

- AI・シミュレーション技術の導入で、未来の F トレンドを予測し、長期的な計画立案が可能に。

酪農家は常に最新の研究・ツール情報を取り入れ、オンラインセミナーや研修で知識をアップデートしましょう。

ゲノミック評価の普及で遺伝改良が加速!でも近交管理も忘れずに

まとめ

- 近交係数の理解 がすべてのスタート地点。計算法の理解が品質管理に直結します。

- リスク把握 と ガイドライン遵守 により、健全な乳牛群を維持。

- アウトクロス活用 や 回避システム の併用で、近交退化を最小限に抑制。

- ゲノミック評価やAI の活用で、未来を見据えた戦略的な遺伝改良が可能に。

適切な管理を継続すれば、健康で高生産性の乳牛を長期的に育成できます。ぜひ今日から手元のデータで F のチェックを始めてみてください。

近交係数の理解こそ、健康な乳牛づくりの第一歩!

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント