近年、酪農業界では家畜の健康と生産性向上を図るため、栄養価の高い飼料の確保が重要視されています。中でも、稲科牧草と豆科牧草の混播は、環境に優しく持続可能な方法として注目されています。本記事では、専門的な視点から混播のメリットと実践的な活用法を草地・飼料生産学研究室に所属していた筆者が詳しく解説します。

稲科牧草は牛の健康をサポートし、生産性を向上させる優れたエサ!栄養バランスも抜群だよ!

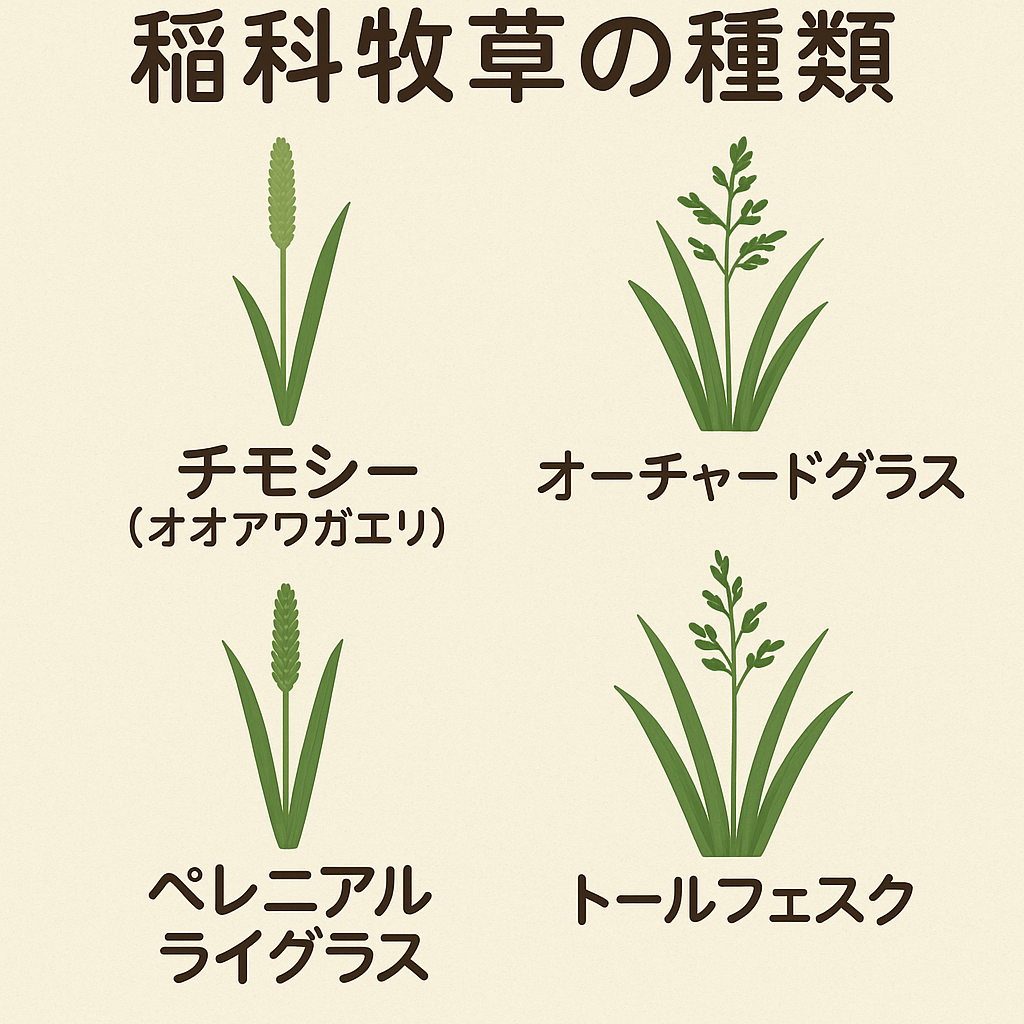

稲科牧草の特徴と重要性

稲科牧草は、牛、馬、羊などの家畜にとって重要なエサとして利用されています。以下のポイントがその魅力です。

- 高い栄養価と消化性

稲科牧草は、ビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含み、消化吸収が良いため、家畜の健康維持に寄与します。 - 成長速度と収穫性

草丈が長く、成長が早いため、効率的な飼料供給が可能です。たとえば、オーチャードグラス、チモシーやケンタッキーブルーグラス、オータムフェスクなど、用途に応じた多様な品種が利用されています。 - 保存と加工の柔軟性

乾燥させて長期保存ができるほか、乳酸菌発酵によるサイレージ化で、栄養を逃さずに家畜へ供給できる点も大きな魅力です。

乾燥やサイレージ化で長期保存も可能!これで、どんな時期でも安定した飼料供給ができるのが魅力だね。

豆科牧草の役割と窒素固定の効果

豆科牧草は、根粒菌との共生により大気中の窒素を土壌中に固定する特性を持ちます。これが稲科牧草との混播で大きなメリットとなります。

- 土壌の自然肥沃化

豆科牧草が根粒菌と協働して窒素固定を行うことで、土壌中の窒素濃度が向上します。これにより、化学肥料の使用量を減らし、環境負荷の低減に寄与します。 - 高タンパク質の供給

豆科牧草はタンパク質を多く含み、稲科牧草と組み合わせることで、家畜にとってバランスの取れた栄養源となります。家畜の成長や免疫力の向上に効果が期待されます。

豆科牧草、すごい!根粒菌との共生で大気中の窒素を土壌に固定して、土の肥沃度を自然に高めるなんて。

タンパク質が豊富で家畜の成長にも良い影響を与える!稲科牧草との組み合わせで栄養バランスもバッチリ。詳しく知りたい人は下の記事をチェック!

混播による具体的メリット

稲科牧草と豆科牧草の混播は、以下のような具体的なメリットをもたらします。

- 土壌肥沃化と窒素供給の効率化

豆科牧草が窒素固定を行うことで、稲科牧草が必要とする窒素を自家供給でき、化学肥料に頼らない栽培が実現します。 - 栄養バランスの向上

高タンパク質の豆科牧草と、豊富な繊維質・ビタミン・ミネラルを含む稲科牧草の組み合わせは、家畜の健康維持と生産性向上に直結します。 - 草地の多様性と環境耐性の強化

種類の異なる牧草を混播することで、病害虫の発生リスクが分散され、極端な気候条件や湿度変動にも強い草地が形成されます。 - 経済的メリットと環境配慮

窒素肥料の使用削減により、コスト面でのメリットを享受できるとともに、環境負荷を低減し、持続可能な農業経営が実現します。

化学肥料の使用が減ればコスト削減にも繋がり、環境にも優しい。経済的なメリットも大きい!

実践的な利用法と注意点

混播を実践する際には、以下の点に留意することが大切です。

- 品種選定と播種タイミング

地域や気候に適した品種を選ぶとともに、最適な播種タイミングを見極めることが重要です。各牧草の成長サイクルや土壌条件を把握し、計画的に行うことが成功の鍵となります。 - 適切な管理と保存方法

乾燥保存や発酵サイレージの利用は、季節を問わず安定した供給を実現します。発酵過程での温度管理や適切な湿度管理も、品質を維持する上で欠かせません。 - 定期的な土壌分析

混播による効果を最大限に発揮するために、定期的な土壌分析を実施し、栄養状態や窒素濃度を把握することが推奨されます。

まとめ

稲科牧草と豆科牧草の混播は、家畜の健康や生産性向上に大きく貢献する先進的な飼料戦略です。豆科牧草が持つ窒素固定能力により、土壌の肥沃化と栄養供給が自然に行われ、環境への配慮と経済性の両立が可能となります。今後も持続可能な酪農経営を目指す上で、これらの知見を活用することは非常に重要です。

持続可能な酪農経営を目指すなら、これらの知見を活かしていくのがカギだね!

本記事が、専門的な視点からの実践的なアドバイスとして、皆様の飼料管理や農場運営の参考になれば幸いです。

【関連記事】

稲科牧草などの草を中心とした飼料を「粗飼料」と言います。詳しい記事はこちら

草を消化する方法、『反芻』に関する記事はこちら