酪農経営においては、ただ乳量を追うだけでなく、牛が健康に長く活躍し続けることが求められます。「長命連産性」は、乳牛の寿命と連続的な出産能力をバランスよく評価する新指標です。本記事では、その誕生背景から導入メリット、具体的な運用ステップまで、わかりやすく解説します。

長命連産性は、乳量だけでなく“牛の健康寿命”も評価する指標です!

長命連産性の誕生背景

1990年代まで日本の種牛選抜は「NTP(総合指数)」を中心に行われ、乳量の遺伝的改良には大きな成果を上げました。

しかしその一方で、

- 空胎日数が延びる

- 分娩間隔の長期化

- 生産寿命の短縮

といった“機能形質”の低下が問題視されました。

この課題に対応するため、2008年に「長命連産効果」という新たな概念が提案され、2011年には「長命連産性」として正式に種雄牛評価に導入されました。

乳量重視の改良で、繁殖性や寿命の低下が問題に…!

長命連産性の構成要素と評価方法

長命連産性は、以下の4つの要素をバランスよく評価し、種牛の選抜に用いられます。

群寿命(HL)

牛が何歳まで生産現役として活躍できるかを示す指標です。長寿で健康な牛を増やすための基準となります。

長寿命な乳牛を育てることで、持続可能な酪農へ近づけます。

ボディコンディションスコア(BCS)

牛の栄養状態を数値化したもので、BCSと繁殖性には遺伝的相関(-0.37)があるとされています。

BCSと繁殖性には遺伝的相関(-0.37)があり、適正管理が受胎率向上のカギに。

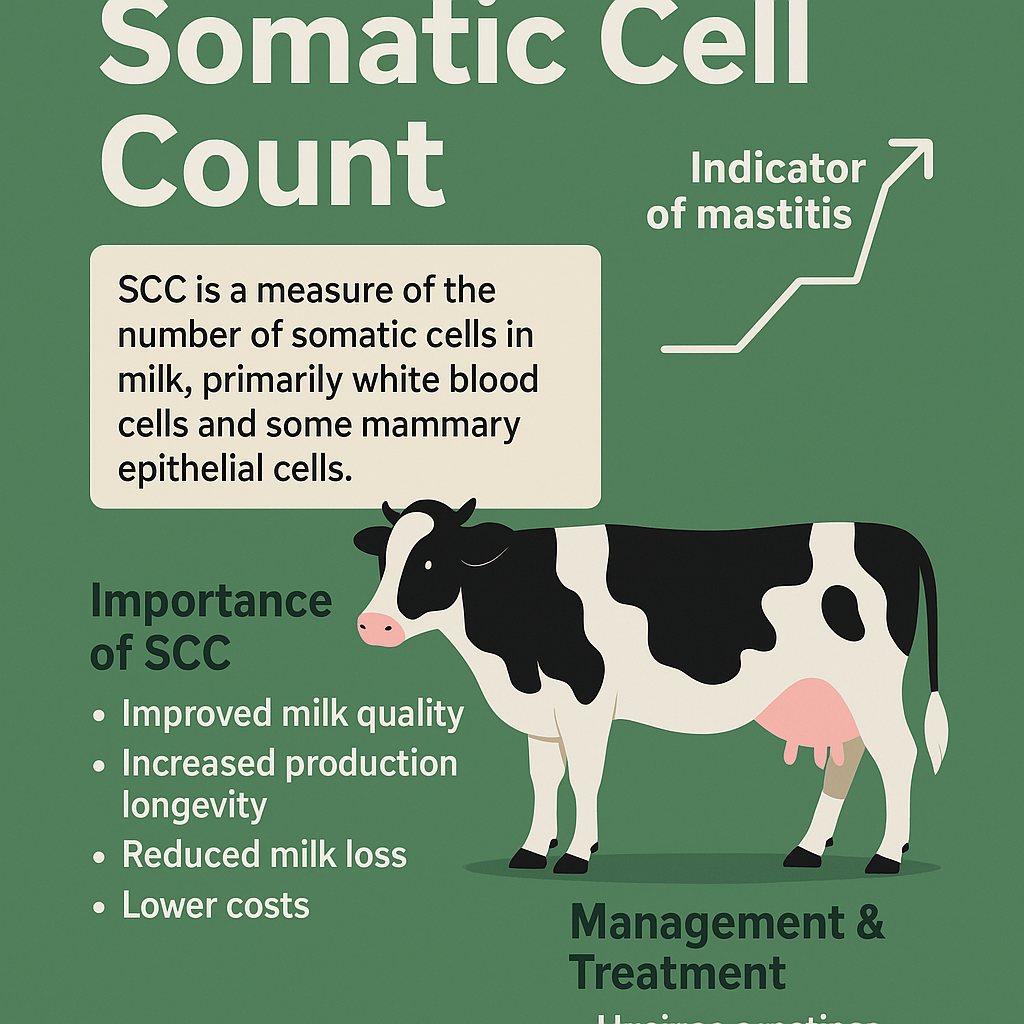

体細胞スコア(SCC)

乳房の健康状態を表す指標で、乳質にも大きな影響があります。

SCCが高いと乳房炎のリスクが上がり、乳質が低下します。

乳量と乳成分

従来のNTPとは異なり、乳成分の評価比率が40%に抑えられています。これにより、繁殖性や寿命への配慮が強化されています。

乳成分評価の比重を下げることで、長命連産性との両立が可能に!

長命連産性導入のメリット

1. 繁殖成績の安定化

空胎日数の短縮や受胎率の向上が期待でき、再配合回数も減少します。

2. 生産寿命の延長

NTPと比べて、寿命の遺伝的改善効果は約3倍とされています。廃用頭数の減少につながります。

3. 経営コストの削減

治療費・更新コストの削減により、長期的な収益性が向上します。

4. 国内種雄牛の活用促進

長命連産性によって種牛の選択肢が多様化し、国内育種の活性化も期待されています。

空胎日数の短縮で繁殖成績が安定!再人工授精回数(AI)も減らせます。

現場での導入ステップ

- データ収集と見える化

乳量、空胎日数、SCC、BCSなどのデータを一元管理しましょう。 - ベンチマークの設定

全国平均や過去データと比較して、改善目標を明確にします。 - 交配計画の最適化

長命連産性スコアの高い種雄牛を中心に、乳量・繁殖バランスを考慮した配合を行います。 - BCS・SCSの定期管理

乾乳期や分娩前後の体調チェックを強化し、健康状態を保ちます。 - PDCAサイクルの構築

半年~1年ごとに改善効果を振り返り、配合・管理内容を見直します。

長命連産性を重視して人工授精や受精卵移植をしましょう!

成功事例の紹介

北海道のある牧場では、2018年から長命連産性を重視した結果:

- 廃用率が 15% → 8% に減少

- 平均分娩間隔が 445日 → 410日 に短縮

- 生涯乳量が 32,000kg → 35,500kg に増加

酪農長のコメント:

「乳量だけでなく、牛の健康と寿命を意識することで、結果的に収益も安定しました」

長命連産性は、乳牛の健康・繁殖・収益の三拍子がそろう鍵です!

導入時の注意点と課題

- 乳量改良の速度低下

乳量のウェイトが抑えられているため、NTPに比べて乳量増加のペースは緩やかになります。 - 評価対象が種雄牛中心

現時点では、雌牛個体への直接的な指標評価は限定的です。 - 管理工数の増加

BCSやSCCの測定頻度が増えるため、現場負担が上がる可能性があります。

データ管理や作業効率化も、長命連産性導入成功のカギです!

まとめ

長命連産性は、乳牛の健康・寿命・繁殖性をバランスよく高めるために開発された新しい評価指標です。乳量を重視しつつも、牛が長く活躍できる環境をつくることが、持続可能な酪農経営に直結します。

健康で長く働ける牛を増やすことで、更新コストを抑え、結果的に経営全体の安定にもつながります。

自牧場のデータを見直し、長命連産性を活用した交配・管理へと一歩踏み出してみてはいかがでしょうか?

短期的な成果だけでなく、長期目線の酪農経営が成功の秘訣です。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント