牛乳を買うとき、パッケージに書かれた「乳脂肪分3.0%以上」「無脂乳固形分8.0%以上」といった表記が気になったことはありませんか?これらは厚生労働省の「乳等命令」に基づく成分基準であり、牛乳の品質・安全性を保証する大切な規定です。本記事では理解しやすいよう、成分基準の基本から製造・保存のポイントまでわかりやすく解説します。安心しておいしい牛乳を選ぶための知識をぜひ身につけましょう。

3.6牛乳の「3.6」は乳脂肪分のことなんだよ!

牛乳の成分基準とは?

牛乳の成分基準は、食品衛生法に基づく「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(通称:乳等命令)」で定められています。

大きく分けると、飲用牛乳(一般的な「牛乳」)に求められる主要成分は以下のとおりです:

- 乳脂肪分:3.0%以上

- 無脂乳固形分:8.0%以上

- 細菌数:50,000個/mL以下(常温保存品を除く)

- 大腸菌群:陰性(常温保存品を除く)

これらの規定をクリアしたものだけが、「牛乳」として市場に流通できます。

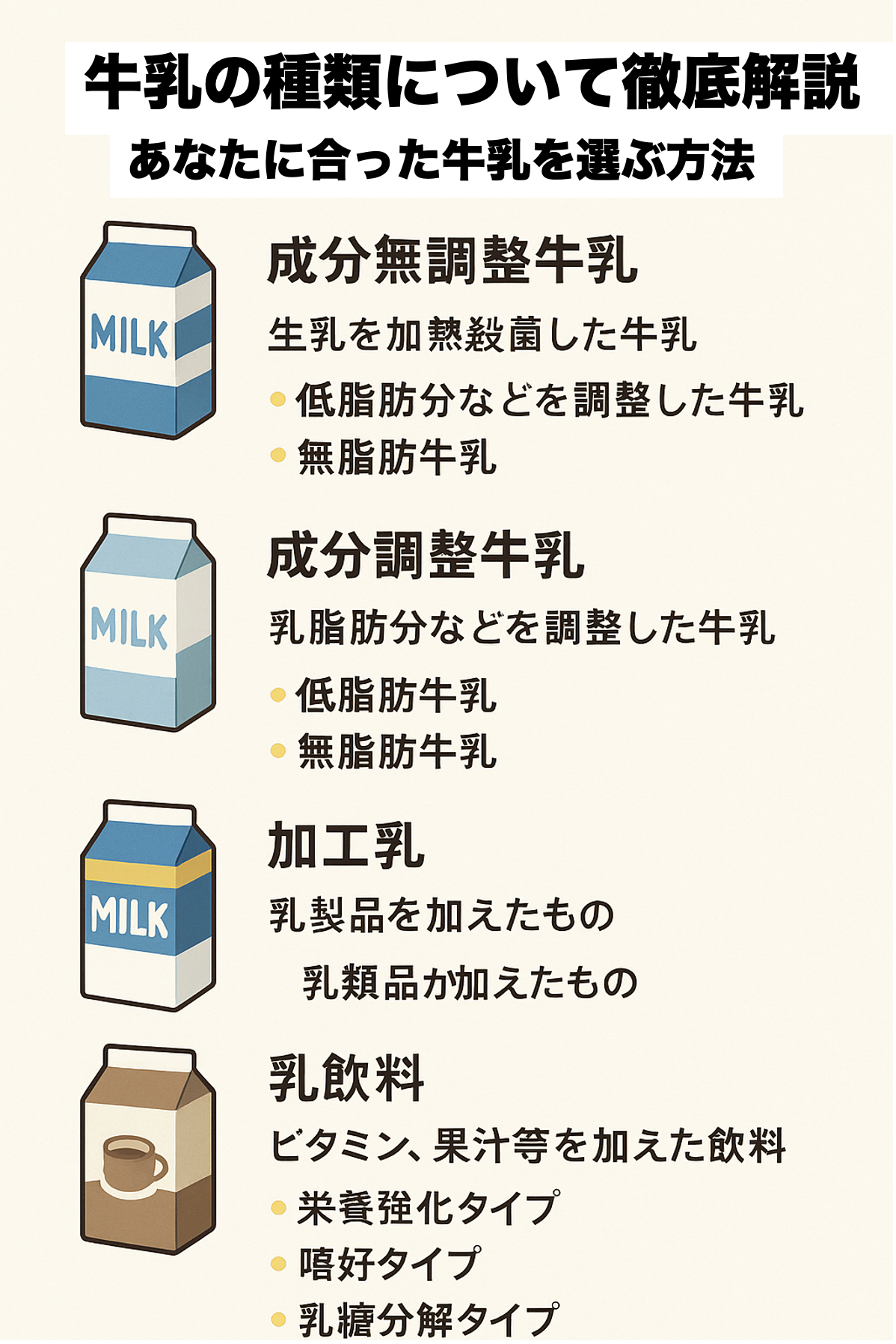

成分基準を満たしていない商品は「乳飲料」「加工乳」など別のカテゴリになるため、パッケージの名称や成分表を確認しましょう。

牛乳と名乗れるのは、乳脂肪3.0%以上・無脂乳固形分8.0%以上が条件!

POINT

- 「乳脂肪分」「無脂乳固形分」は、牛乳の栄養素やおいしさを左右する重要な数字です。

- 「細菌数」「大腸菌群」は、衛生管理や安全性を示す指標です。

成分基準の具体例|表でわかりやすく比較

ここでは、よく目にする「牛乳/特別牛乳/低脂肪牛乳/無脂肪牛乳」の主な成分基準を表形式で整理しました。初めて見る方も、ひと目で違いがわかります。

| 種類 | 乳脂肪分 (%) | 無脂乳固形分 (%) | 比重 (15°C) | 酸度 (乳酸換算, %) | 細菌数 (個/mL) | 大腸菌群 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 牛乳 | ≥3.0 | ≥8.0 | ≥1.028 | ≤0.18 (非ジャージー)、≤0.20 (ジャージー) | ≤50,000(常温保存品除く) | 陰性(常温保存品除く) | 一般的な飲用乳 |

| 特別牛乳 | ≥3.3 | ≥8.5 | ≥1.028 | ≤0.17 (非ジャージー)、≤0.19 (ジャージー) | ≤30,000 | 陰性 | 乳質管理が厳格な高品質牛乳 |

| 低脂肪牛乳 | 0.5~1.5 | ≥8.0 | ≥1.030 | ≤0.21 | ≤50,000(常温保存品除く) | 陰性(常温保存品除く) | ダイエットや健康志向向け |

| 無脂肪牛乳 | <0.5 | ≥8.0 | ≥1.032 | ≤0.21 | ≤50,000(常温保存品除く) | 陰性(常温保存品除く) | 脂肪をほぼ除去した牛乳、栄養バランスはタンパク質中心 |

| 殺菌山羊乳 | ≥2.5 | ≥7.5 | 1.030–1.034 | ≤0.20 | ≤50,000 | 陰性 | 牛乳と比べて脂肪分は低め、山羊乳特有の風味がある |

比重や酸度にも明確な基準があるなんて知らなかった…!

この表で伝えたいこと

- 「牛乳」は最低でも乳脂肪分3.0%、無脂乳固形分8.0%を確保。

- 「特別牛乳」はさらに厳しい(乳脂肪分3.3%、無脂乳固形分8.5%)。

- ダイエットや栄養制限時にも対応できる「低脂肪牛乳」「無脂肪牛乳」がある。

- 「殺菌山羊乳」は牛乳とは別カテゴリだが、基準としては参考になる。

各成分の意味と役割

成分基準に出てくる「乳脂肪分」「無脂乳固形分」「細菌数」「大腸菌群」などは、単なる数字ではありません。それぞれの成分や数値が何を意味しているのかを理解すると、牛乳選びの際に役立ちます。

乳脂肪分

- 定義:牛乳中の脂肪分(クリーム成分)を示す割合。

- 基準:飲用牛乳は 3.0%以上 が必須。

- 役割:コクや風味、エネルギー源になる。

- 乳脂肪分が高いほどまろやかでコクがあるが、カロリーも高くなる。

- ジャージー牛の牛乳は、乳脂肪分がやや高めに設定されることがある(酸度基準が非ジャージーより少し緩い)。

補足

- 「乳脂肪分3.0%以上」とは、100mLあたり3g以上の脂肪が含まれていることを意味します。

- コーヒーやシリアルにかける、料理の材料として使う場合は、脂肪分を意識すると味の仕上がりが変わります。

なんと乳脂肪分5.0!ジャージー牛の牛乳は乳脂肪分が高めだから、味もまろやかなんですね

無脂乳固形分

- 定義:牛乳から脂肪分を取り除いた後に残る固形成分の割合。具体的にはタンパク質、カルシウム、乳糖などを含む。

- 基準:飲用牛乳は 8.0%以上 。

- 役割:タンパク質やカルシウムなどの栄養素を供給し、牛乳の「酸味」「まろみ」にも影響する。

- 高タンパク質を求める場合、無脂乳固形分が多い方が栄養価も高い。

- 特別牛乳では8.5%以上、低脂肪牛乳・無脂肪牛乳でも8.0%以上をクリア。

補足

- 「無脂乳固形分8.0%以上」は、100mLあたり8g以上のタンパク質・カルシウム・乳糖などが含まれていることを示します。

- カルシウム補給やお子さんの成長時など、栄養バランスを気にする方はこの値もチェックしましょう。

ブラウンスイス種の牛乳は、無脂乳固形分が高めなんだって!

細菌数・大腸菌群

- 細菌数

- 定義:牛乳1mLあたりの生菌数を測定(標準平板法)。

- 基準:常温保存品を除く牛乳は 50,000個/mL以下。特別牛乳は 30,000個/mL以下 。

- 役割:製品の衛生状態を示す最重要指標のひとつ。多すぎると品質劣化の恐れがあるため、低いほど衛生的に優れている。

- 大腸菌群

- 定義:大腸菌や近縁菌を総称した数値。

- 基準:常温保存品を除く牛乳は 陰性(検出されないこと) 。

- 役割:大腸菌群が検出されないことで、製造・保存プロセスでの衛生管理が徹底されていることを示す。

牛乳の細菌数は“5万個/mL以下”がルール!衛生のバロメーターだよ!

補足

- 細菌数が多いと雑菌が増えて腐敗しやすく、風味も悪くなる。

- 大腸菌群が検出されると食中毒など健康被害のリスクが高まるため、陽性=NGです。

その他の成分・規格

- 比重(15℃)

- 牛乳の濃さを示す指標。飲用牛乳は 1.028以上 。

- ジャージー牛乳は乳脂肪分が高いので若干変動しやすいが、比重で品質管理を行う。

- 酸度(乳酸換算)

- 乳酸菌の働きや鮮度を示す数値。一般的な飲用牛乳は 0.18%(非ジャージー)~0.20%(ジャージー)以下 。

- 酸度が高いと乳酸発酵が進んでいる可能性があり、品質劣化の指標となる。

牛乳の“比重”って、水より少し重いってこと。1.028以上が品質の目安!

牛乳の製造・保存に関する基準

牛乳の成分基準だけでなく、製造や保存方法にも法的な規定があります。以下の工程を守ることで、安全でおいしい牛乳が消費者に届けられます。

- ろ過・分離

- 収乳した生乳をろ過し、異物を取り除く。

- 遠心分離などでクリーム(脂肪分)を分離し、製品ごとに乳脂肪分を調整。

- 殺菌

- 保持式(低温長時間):63℃で30分間加熱

- 超高温瞬間殺菌(UHT):120℃で4分以上(常温保存品の場合は120℃で4分または同等の条件)

- どちらも微生物を死滅させ、品質劣化を防ぐ効果がある。

- 充填・密封

- 殺菌後、人の手による異物混入を防ぐため、無菌状態で充填・密封を行う。

- 紙パック・ガラス瓶・プラスチック容器など、容器によって適切な滅菌方法が異なる。

- 冷却・貯蔵

- 常温保存品(UHT処理):密封後に常温(15~20℃程度)で保管可能。

- チルド品(低温殺菌):殺菌後すぐに 10℃以下 に冷却し、流通時も10℃以下で管理。

- これにより細菌繁殖を防ぎ、鮮度を保つ。

牛乳 保存方法の違いは殺菌温度で決まる!常温保存はUHT処理された製品だけ!

「乳等命令」の歴史と改正ポイント

牛乳の品質・安全性を守るための「乳等命令」は、実は長い歴史があります。主な流れを簡単にまとめました。

- 1956年(昭和31年)制定

- 食品衛生法の一部として、牛乳や乳製品の成分規格が初めて詳細に定められた。

- 当時は衛生状態が今ほど整っておらず、成分だけでなく製造環境の基準も整備が急務だった。

- 1990年代~2000年代:HACCP導入への流れ

- 世界的にHACCP(危害分析重要管理点)の考え方が普及。牛乳製造にも段階的に取り入れられるようになり、細菌数や大腸菌基準が厳格化。

- 2012年改正(福島第一原発事故後)

- 放射性物質(セシウム134・137)の検査基準が追加され、安全性のさらなる強化が図られた。

- ただし、飲用牛乳の成分基準(乳脂肪分・無脂乳固形分など)自体には大きな変更はなかった。

- 2014年以降:大きな改正なし(2025年6月現在)

- 成分基準は基本的に以前のまま適用されており、2025年6月2日時点で大幅な改正情報は確認されていない。

豆知識

- 乳等命令が始まったころは、戦後の混乱期で牛乳の品質にばらつきが大きく、下痢や食中毒を引き起こすケースもあった。

- 現在は生産者・メーカーの衛生管理技術が飛躍的に向上し、我々消費者は安心して牛乳を飲めるようになっている。

“乳等省令”って、1956年から始まったルールなんだって!

初心者が知っておきたいQ&A

Q1. 「乳脂肪分3.0%以上」とは具体的にどういう意味?

- 100mLの牛乳に含まれる脂肪が最低でも3g以上あることを指します。脂肪分が多いほどコクやまろやかさが増し、バターのような風味を感じやすくなります。ただし、カロリーも高くなるので、ダイエット中の方は「低脂肪牛乳(0.5~1.5%)」「無脂肪牛乳(<0.5%)」を選ぶとよいでしょう。

Q2. 「無脂乳固形分」が8.0%以上って何に影響するの?

- 脂肪分以外の固形成分全体(タンパク質・カルシウム・乳糖など)の量を示します。無脂乳固形分が多いと、牛乳本来のコクやまろみを感じやすくなるほか、タンパク質やカルシウムなど栄養価も高くなります。たとえば「特別牛乳」は8.5%以上なので、一般的な牛乳より少し栄養価が高い傾向にあります。

Q3. 市販の「乳飲料」や「加工乳」はどう違う?

- 乳飲料:牛乳中に植物油脂や砂糖、果汁、香料などを添加したもの。乳脂肪分(牛乳由来)が3.0%以上あれば「乳飲料」と表示できるが、成分基準(無脂乳固形分8.0%など)は牛乳ほど厳しくない。

- 加工乳:脱脂粉乳や乳製品を加えて乳製品の風味を整えたもの。牛乳より少し基準がゆるく、たとえば無脂乳固形分は8.0%以上と牛乳と同じだが、乳脂肪分に対する規定が異なるケースもある。

- 牛乳:成分基準を満たし、添加物なし。最もピュアな飲用乳。

Q4. 細菌数と大腸菌群はどうやって測定するの?

- 細菌数:標準平板法という方法で、牛乳を寒天培地に塗布後、一定時間培養し増殖した菌コロニーを数える。1mLあたりのコロニー数が50,000個以下かどうかを基準にする。

- 大腸菌群:牛乳サンプルを検査用培地に移し、特定の環境(温度やpH)で培養。大腸菌群が増殖すれば「陽性」、増殖しなければ「陰性」と判定される。

Q5. 教えて!「特別牛乳」って何が違うの?

- 生産農場での牛の飼育環境や飼料の管理が非常に厳格。細菌数が30,000個/mL以下と、一般の牛乳より厳しい。無脂乳固形分が8.5%以上で、口当たり・栄養価ともにワンランク上の品質。

- 価格は一般の牛乳より割高になるが、風味や栄養価を重視する方におすすめ。

まとめ:安全でおいしい牛乳を選ぶために

牛乳の成分基準は、ただの数字ではなく「品質」「安全性」「栄養価」を保証する大切な規定です。

以下のポイントを踏まえて、牛乳選びの際に役立ててみてください。

- 乳脂肪分3.0%以上 → コクや風味を重視するならこれ以上が目安

- 無脂乳固形分8.0%以上 → タンパク質やカルシウムをしっかり摂りたいなら必須

- 細菌数・大腸菌群の基準 → 安全性を考えるなら殺菌処理方法や保存条件も要チェック

- 特別牛乳 → ワンランク上の品質を求めるなら、細菌数30,000個/mL以下・無脂乳固形分8.5%以上を満たすものがおすすめ

- 低脂肪・無脂肪牛乳 → カロリーや脂質を抑えたい方は、0.5~1.5%、あるいは0.5%未満を選択

最後に、牛乳は料理やお菓子づくりにも使える万能食材。成分基準を理解したうえで、自分のライフスタイルや好みに合う牛乳を選び、毎日の健康づくりに役立てましょう!

パッケージの“成分表示”をチェックすれば、自分にぴったりの牛乳が見つかるよ!

参考リンク・出典

- 厚生労働省「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等命令)」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4859&dataType=1&pageNo=1 - 日本乳業協会 乳と乳製品のQ&A

https://nyukyou.jp/qa/ - Wikipedia「乳等命令」解説ページ

https://ja.wikipedia.org/wiki/乳等命令

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。