9月ごろから始まる「牛乳の飲用需要期」は、学校給食の再開や季節的な消費増加により生乳の需給が一時的にタイトになる時期です。飼料価格の変動や暑熱による生産減と重なると、欠品や価格上昇のリスクが高まります。本記事では、需給の仕組みをわかりやすく解説するとともに、家庭でできる簡単な消費促進レシピや保存・活用の工夫を具体的に紹介します。地域の酪農を支える“今すぐできる行動”を一緒に確認しましょう。

1. 飲用需要期とは?季節変動の仕組み

「飲用需要期」とは、家庭消費や学校給食の再開・気温の低下などで**牛乳の消費が急増する時期**を指します。日本では春〜夏の暑さで牛の乳量が落ちる一方、夏場や9月ごろに飲用需要が盛り上がる傾向があり、特に**9月前後は需給がタイトになりやすい**と業界では言われます。

2. 現在の需給の状況(最新版データと背景)

(1)生乳生産量の最新推計

公的統計や業界の需給見通しでは、近年の生乳生産は気候や飼料価格の影響を受け変動しています。農林水産省・業界の需給資料では、2024年度の生乳生産量や2025年度の推計が公表されており、都府県と北海道で差異がある点、季節性の影響を踏まえた調整が行われていることが示されています。需給見通しと対策は公的資料で定期的に更新されています。

(2)学校給食と飲用牛乳の関係

飲用向け生乳のうち、**学校給食が占める割合は年間でおよそ1割前後**とされます。給食のある日だけで見るとその影響はもっと大きく、学校の再開や長期休暇の有無が需給バランスに直接影響します。学校給食の牛乳供給に関する公表資料は、需給調整や消費促進の議論でよく引用されます。

3. 需要期に起きやすい問題と影響

- 供給逼迫・欠品の恐れ:需要が急増する時期に生産が一時的に低下すると、小売店や学校で在庫が不足することがあります(輸送や加工在庫の調整が鍵)。

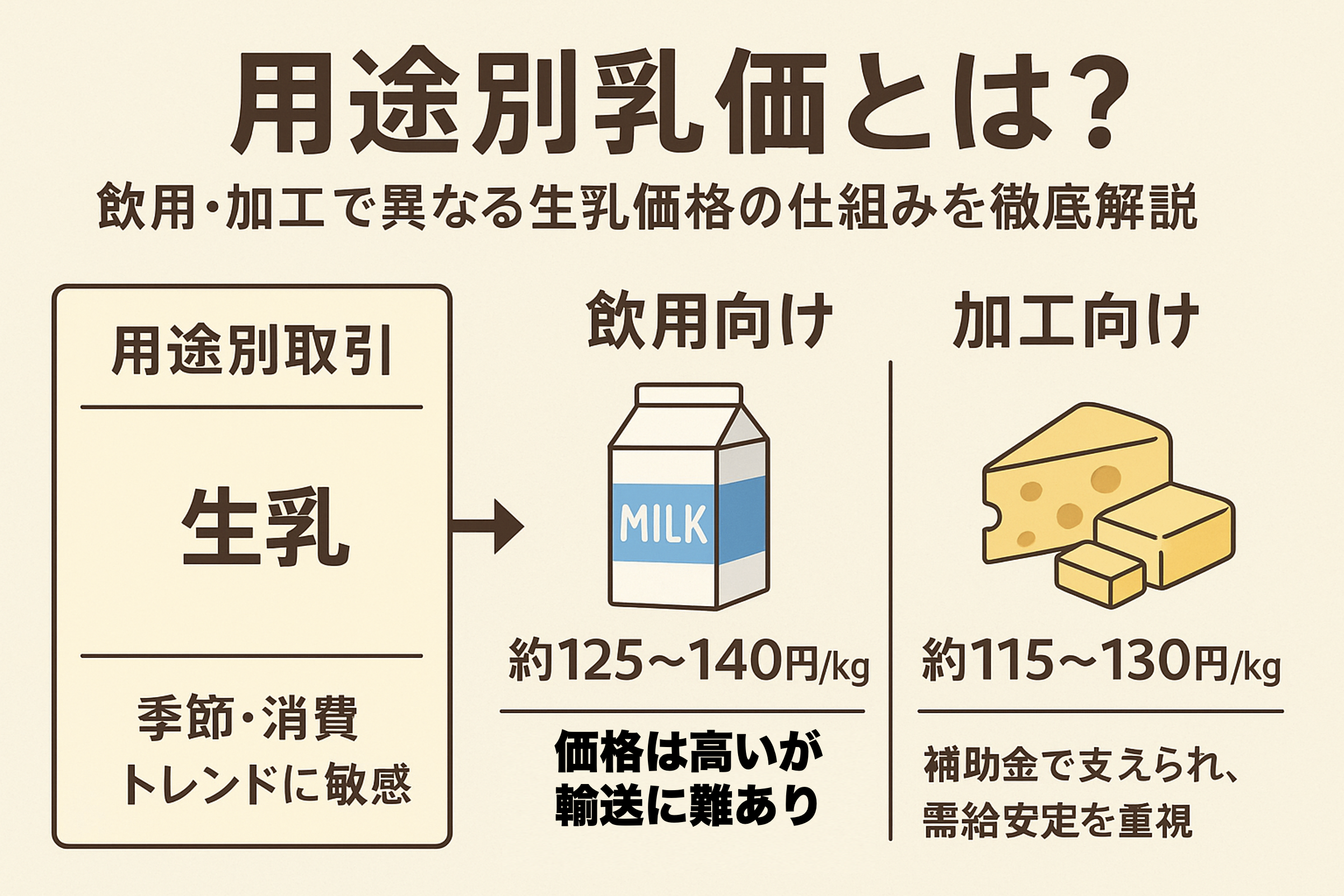

- 価格変動:飼料価格の高騰や生産コスト上昇は牛乳の取引価格へ反映します。近年も取引価格の改定や小売価格の上昇が話題になっています(消費側の負担が増す要因)。

- 生産者の経営圧迫:飼料費や労働力不足により離農が進むと、中長期で生産基盤が弱まるリスクがあります。業界の需給報告ではこの点が継続的な課題として挙げられています。

4. 家庭・地域でできる「消費促進」アイデア(簡単・実用)

小さな行動が需給の安定に寄与します。余剰を減らし、地域の酪農を応援する実践例を紹介します。

おすすめドリンク・デザート(簡単レシピ)

- 牛乳寒天:牛乳200ml+寒天で冷やすだけ。夏の熱中症対策にも。 (作り方)鍋で牛乳と寒天を温め、砂糖で味を整えて冷やす。

- ホットミルク+ハチミツ:夜のリラックスに。温めると乳糖の消化が楽になる人も。

- 牛乳入りスープ:余った牛乳はクリームスープにして保存。冷凍可能。

買い物・保存の工夫

- 小容量パックを買って消費ペースに合わせる(開封後の鮮度維持)。

- 余った牛乳はソースやパンケーキ、冷凍してスムージー用にする。

- 地元の酪農イベントや直売所で商品を購入し、地域の需要を支える。

地域・学校でできる取り組み

給食関係者や自治体と連携した「牛乳利用キャンペーン」「地元乳製品フェア」など、小さな消費喚起が需給を安定させる効果があります。業界団体や農協は、需給の見通しを共有しつつ臨機応変な調整を進めています。

5. まとめ:消費者としてできること

9月の「飲用需要期」では、家庭や学校の消費パターンが生乳需給に大きく影響します。重要なのは

- 無駄を減らす工夫(保存・調理の活用)

- 地元製品の購入やイベント参加で「見える形」の支援

- ニュースや業界発表(農林水産省・Jミルクなど)をチェックして、供給リスクに備える

業界の需給レポートや公的統計は定期更新されています。需給の最新情報や予測は公的資料を参照してください。

参考・引用(本文中で参照した主な資料)

- 農林水産省「生乳及び牛乳乳製品の需給見通し(2024–2025関連)」などの報告書・統計。

- Jミルク(業界団体)の需給説明・サプライチェーン資料(飲用需要期に関する解説)。

- 学校給食用牛乳供給の公表資料(農林水産省)。

- 2024–2025年にかけた需給見通しや業界報道(Jミルクの補足資料)。

- 牛乳価格・取引に関する報道(飼料高騰に伴う価格改定の例)。

この記事が役に立ったら、ぜひSNSでシェアしてください。地域の酪農を支える小さな行動が、需給の安定につながります。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント