2025年8月、牛乳の小売価格が大きく上昇し、販売量は2週連続で前年割れを記録しました。スーパーから200円以下の商品がほぼ消え、消費者の牛乳離れも進んでいます。本記事では、値上げの背景と販売量減少の実態、さらに酪農家や消費者への影響について詳しく解説します。

要点

- 8月1日の生乳取引価格改定後、牛乳の販売量が2週連続で前年割れを記録しました。

- スーパーの棚から税抜200円以下の牛乳がほぼ消え、主流は税抜200円台〜250円台へ移行。

- 主因は飼料コスト・人件費などの上昇によるメーカーの価格転嫁。政府統計や業界週報が指摘しています。

- 短期的な販売減が続くと、消費者行動の変化(代替品の選択、まとめ買いの減少)が定着する恐れあり。

背景:なぜ今、牛乳が値上がりしたのか

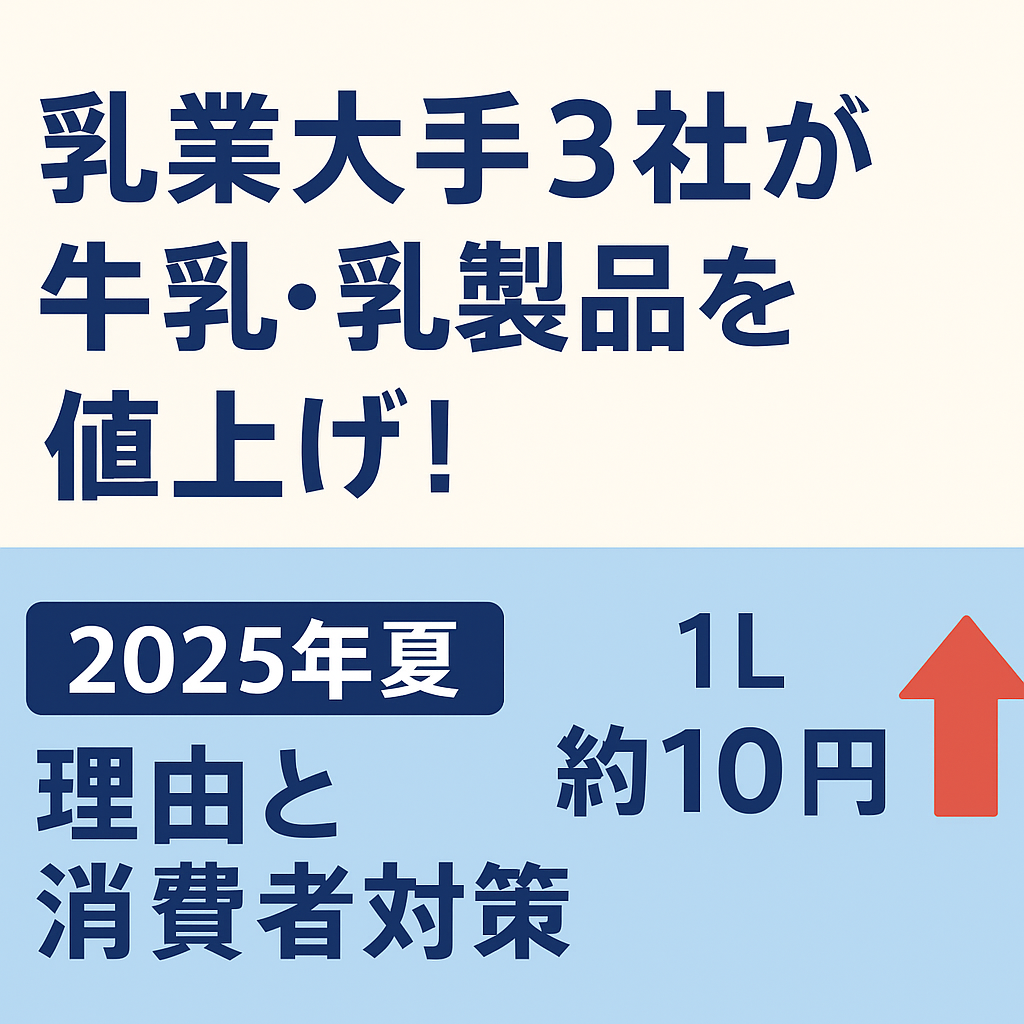

2025年8月、飲用向け生乳の生産者向け価格が引き上げられ(メーカー側の仕入れコスト上昇)、主要乳業メーカーが小売価格を改定しました。飼料輸入価格の高騰、資材費上昇、人件費の増加が複合的に影響している点が業界の共通認識です。

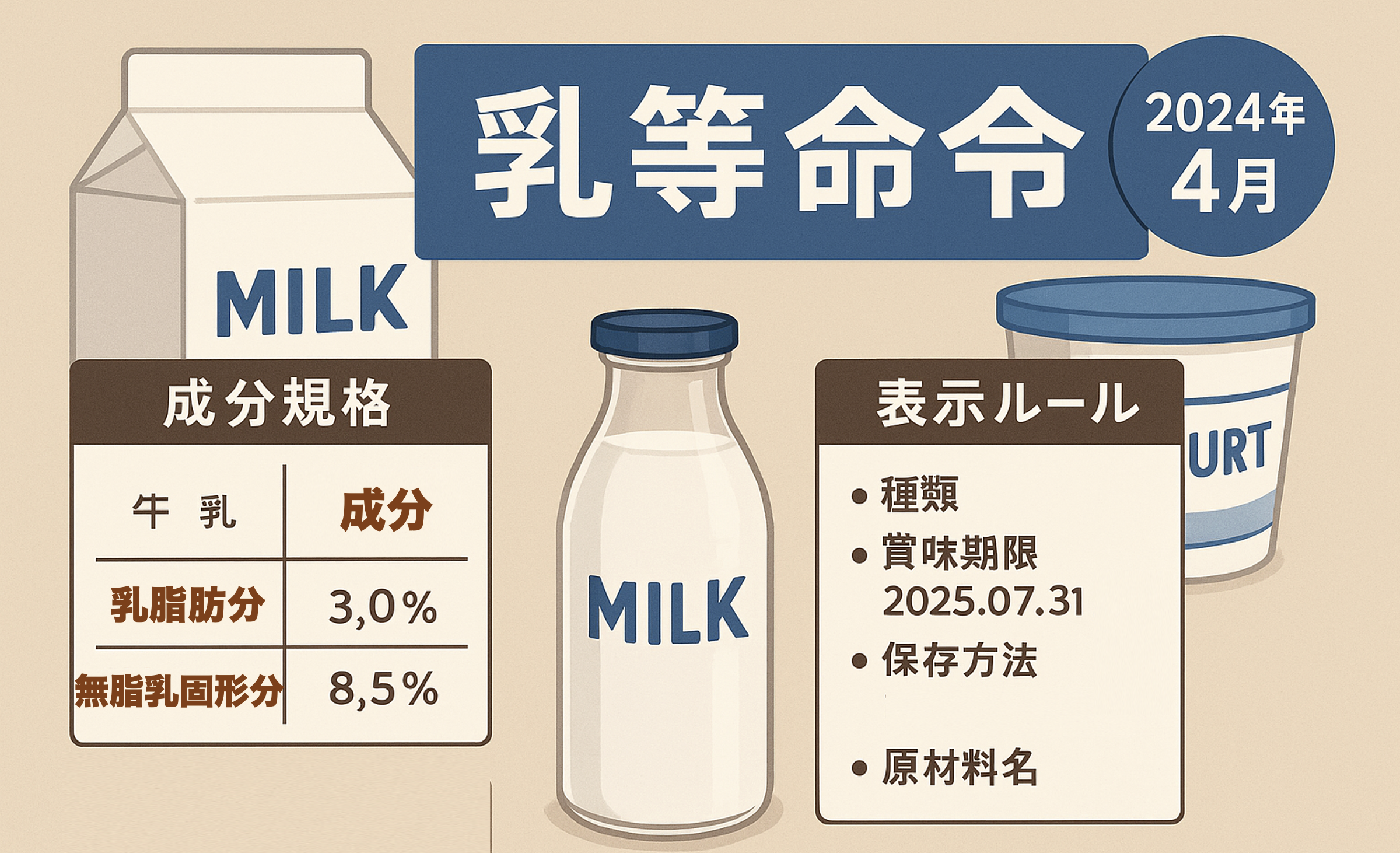

参考データ:農林水産省の年次報告では、2024年度の生乳生産量は微増(約736万トン)で、地域差があることが示されています。需給の地域差や用途別の動向が価格に影響します。

販売量の実態:Jミルク週報が示す「2週連続前年割れ」

Jミルクの需給週報は、8月の値上げ開始後の週で牛乳類の販売個数が前年同週を下回ったことを報告しています。とくに牛乳は「2週連続」で前年割れの状況となり、値上げ直後の買い控えが数値として確認されました。地域別では信越を除きほとんどの地域で前年を下回っています。

| 期間 | 販売量(前年比) | 主な要因 |

|---|---|---|

| 8月第1週(8/4-10) | 約 -5%前後 | 値上げ直後の買い控え |

| 8月第2週(8/11-17) | 約 -3%前後 | お盆需要の低迷、代替品シフト |

| 通年予測 | 約 -1〜-2%程度 | 長期的な飲用牛乳需要の減少トレンド継続 |

(上表は週報と業界報道を基に作成)

棚から「200円以下」が消えた現場の理由

小売店の価格帯では、従来あった税抜200円以下の低価格帯商品が、8月の改定を境にほぼ姿を消しました。小売現場の取材や流通関係者のコメントによれば、メーカーの価格転嫁(10〜20円程度の改定)があり、PB(プライベートブランド)を含めた安価商品の多くが値上げ対象となったためです。価格帯が上がると、一部の家庭では購入頻度の見直しが進みます。

消費者の反応:買い控え・代替品へのシフト

値上げは家計負担に直結するため、SNS上では「牛乳を買う回数を減らす」「代替として植物性ミルクを試す」といった投稿が多く見られます。短期的にはセールやまとめ買いで補える家庭もありますが、長期化すると消費行動の変化が定着しやすくなります。

代替品の増加

近年、植物性ミルク(豆乳・オーツミルク等)の味・価格帯改善が進み、値上げ局面での代替選択肢として注目されています。家庭での用途(料理、飲用、離乳食)によっては代替化の影響が大きく出ます。

酪農家への影響:“一方で救われる面”も

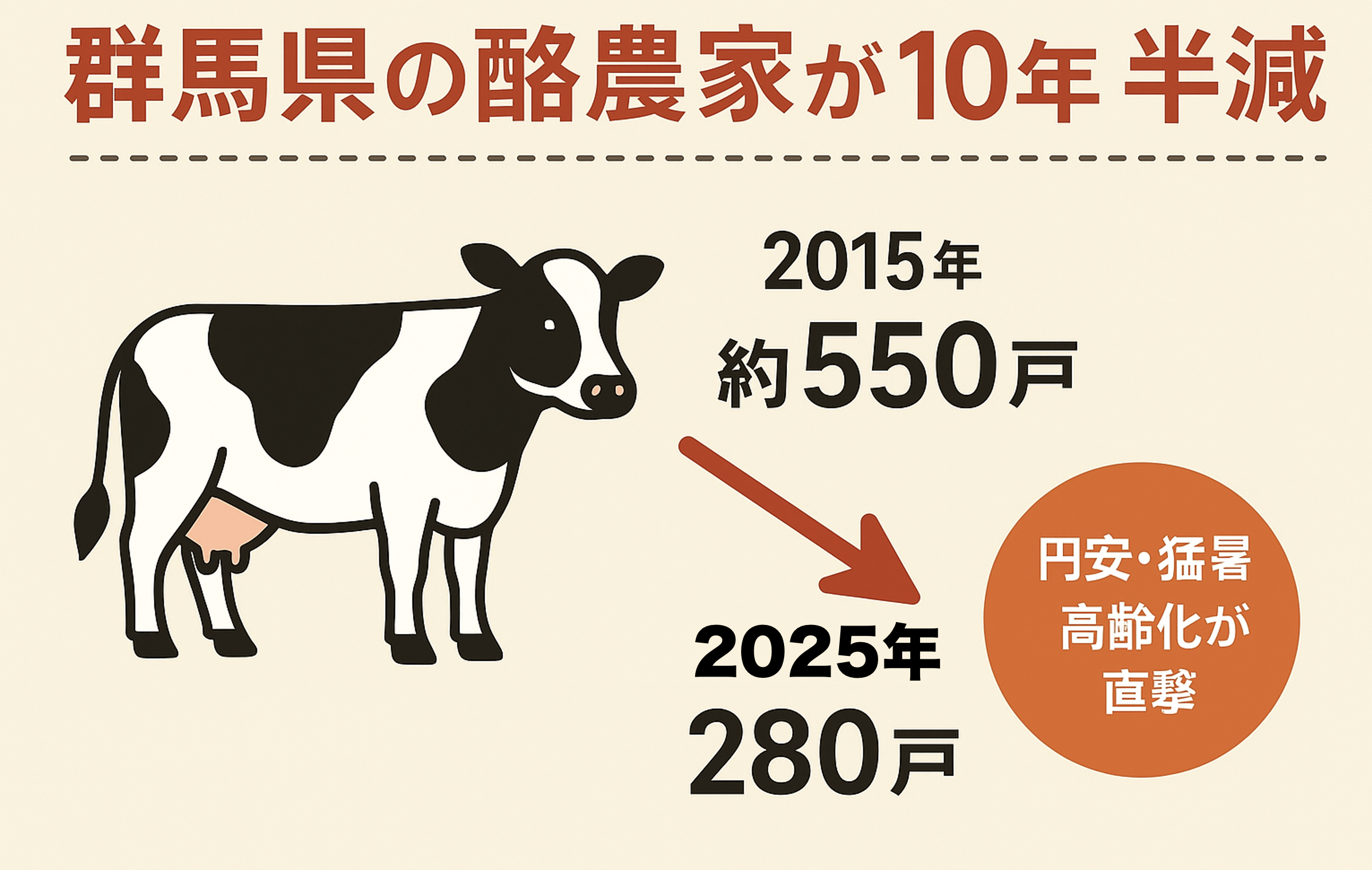

一方で、乳価(生乳の生産者価格)が引き上げられたことは、経営が厳しい酪農家にとっては一定の収益改善につながります。飼料や資材の上昇を受けての価格転嫁は、業界の持続可能性を保つためのやむを得ない対応との見方もあります。政府や関係機関は需給の不透明感を注視しつつ、必要に応じた支援策を検討しています。

現場が抱える構造課題

- 高齢化や後継者不足による廃業リスク。

- 飼料価格や燃料・資材費の国際変動に脆弱な生産コスト構造。

- 付加価値商品や輸出向け製品への転換が急務。

業界・消費者それぞれにできる“対応”

消費者向け(節約・賢い選択)

- 用途別に買い方を見直す(飲用は小容量、料理用は大容量等)。

- セール・クーポン・まとめ買いを活用する。

- 代替品を試して家庭の味の“代替レシピ”を習得する。

業界・行政向け(持続可能性確保)

- 付加価値商品の開発(機能性、地域ブランド化)。

- 流通効率化と中間マージンの見直し。

- 酪農家支援(補助金、設備投資支援、担い手育成)。

現場の声(短い抜粋)

「値上げは家計には痛いが、生産側の声を聞くと必要な判断とも感じる」——小売購入者の声。

「乳価が上がることは嬉しいが、消費が落ちると長期的に厳しくなる」——酪農経営者の声。

まとめ:短期の販売減と長期の構造変化にどう向き合うか

2025年8月の牛乳値上げは、データ上で直ちに販売量の落ち込み(2週連続の前年割れ)を生み、200円以下の低価格帯商品が棚から消えるという明確な市場変化をもたらしました。家計の負担を抑えつつ、酪農の持続可能性をどう両立させるかが今後の大きな課題です。消費者は賢い買い物と用途の見直し、業界は付加価値化と効率化で対応する必要があります。

出典・参考:Jミルク需給週報、農林水産省統計、主要報道(FNN等)、JAcom取材記事を参照の上で当サイトが要約・整理しました。各データの正確な詳細は原典をご確認ください

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント