酪農経営において、乳牛の空胎日数(days open)は繁殖効率や乳生産性を左右する重要な指標です。出産から次の受胎までの期間を適切に管理することで、乳量の最大化や経営の安定化が期待できます。本記事では、わかりやすく、最新の研究データや実践的な管理目標をもとに「空胎日数」の基礎から具体的な改善策までを解説します。

空胎日数は酪農経営の“カギ”!効率UPの第一歩だよ

空胎日数とは?その定義と役割

- 空胎日数(days open):乳牛が出産してから次の妊娠が確認されるまでの日数

- 重要性:

- 短すぎると乳量が減少しやすい

- 長すぎると繁殖サイクルが延び、経済的ロスが発生

- 生涯生産効率にも大きく影響

牛群全体の平均空胎日数を把握し、目標値と比較することで、改善の優先順位を明確にできます。

空胎日数は乳牛の繁殖サイクルの指標だよ!

最適とされる空胎日数の範囲

多くの研究で指摘される理想的な『空胎日数は85~115日』。

- 出産間隔12~13ヶ月(妊娠期間280日+空胎期間85〜115日)

- 高生産性乳牛群ではこの範囲が最適とされています

理想の空胎日数は85~115日がベスト!

空胎日数と乳量の関係

- 90日以下:2産目以降の305日乳量が低下しやすい

- 90~150日:乳量が増加し、繁殖サイクルも効率的

- 150日以上:増量効果が頭打ちになり、追加コスト発生のリスク

乳量と繁殖のバランスを見極めることが重要!

産次別の傾向と除籍リスク

産次(parity)によって空胎日数の分布が異なります。

| 産次グループ | 空胎日数の中央値 |

|---|---|

| 2産で除籍された牛群 | 133日 |

| 3産で除籍された牛群 | 122日 |

| 5産以上を達成した牛群 | 95日 |

- 初産時に空胎日数が長いと、後の繁殖性能低下や早期除籍のリスク増

- 生涯生産性を伸ばすには、初産期の繁殖管理が重要

初産期の空胎日数管理が生涯成績を左右する!

管理目標と具体的な指標

適切な繁殖管理の目安として、以下の数値を設定しましょう。

- 人工授精回数(AI)

- 目標:2回以下

- 理想:1.5~1.8回

- 自発的待機期間(voluntary waiting period; VWP)

- 目標:出産後45~60日

- 平均搾乳日数(days in milk; DIM)

- 目標:160~180日

- 初産月齢(age at first calving)

- 目標:22~24ヶ月

これらを牛群管理ソフトで日々モニタリングし、基準を下回る牛を早期発見しましょう。

理想のAI回数は1.5~1.8回で経済的負担を軽減!

空胎日数を改善するためのポイント

- 発情検出の精度向上

- モニタリングシステム(歩行計、センサー)や目視チェックを活用

- 飼養環境の最適化

- 栄養バランスの整った飼料、清潔で快適な床材を提供

- 乾乳管理の徹底

- 乾乳期間30~90日を確保し、乳房組織の健康を維持

- 人工授精の技術研修

- 技術者のスキルアップで受胎率を高め、人工授精回数を削減

- データ分析による早期介入

- 畜群ごとの傾向を分析し、繁殖障害の兆候をシグナル化

発情検出の精度アップで空胎日数を短縮!

導入例:ある牧場の取り組み

北海道のA牧場では、発情検出センサーとデータ管理システムを導入し、平均空胎日数を従来の130日から105日に短縮しました。その結果、

- 年間乳量が牛群平均で5%向上

- 人工授精回数が2.1回→1.7回に改善

- 除籍率が10%低減

この成功例からも、データ駆動型管理の有効性が示されています。

データ管理システム活用で乳量が5%アップ!

まとめ

- 空胎日数は乳牛の出産から受胎までの期間で、生産性・繁殖効率の鍵

- 最適範囲は85~115日、これを達成することで乳量と経済性を両立

- 産次別の傾向把握や管理目標の設定、発情・授精の精度向上が改善のポイント

- データ管理システムの活用により、具体的な成果を上げている事例も増加中

適切な空胎日数管理は、牛の健康だけでなく、酪農経営全体の安定化と収益向上につながります。本記事で紹介した手法を自牧場に取り入れ、持続可能な繁殖管理を実現しましょう。

空胎日数管理は乳牛の生産性と繁殖効率を左右する重要指標!

【関連記事】酪農基礎講座第五回:乳用牛の繁殖管理

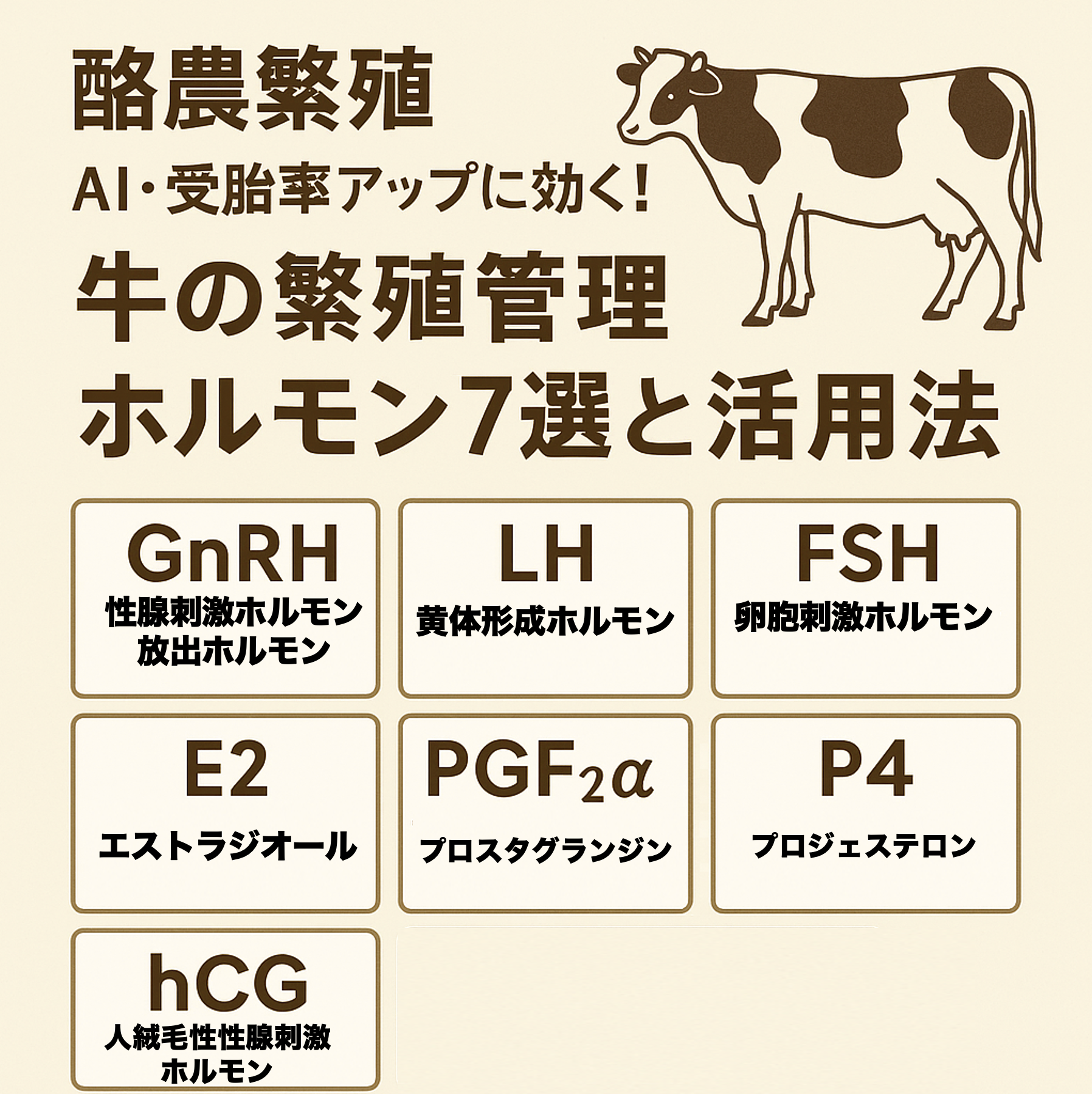

酪農繁殖で押さえるべきホルモンまとめ

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント