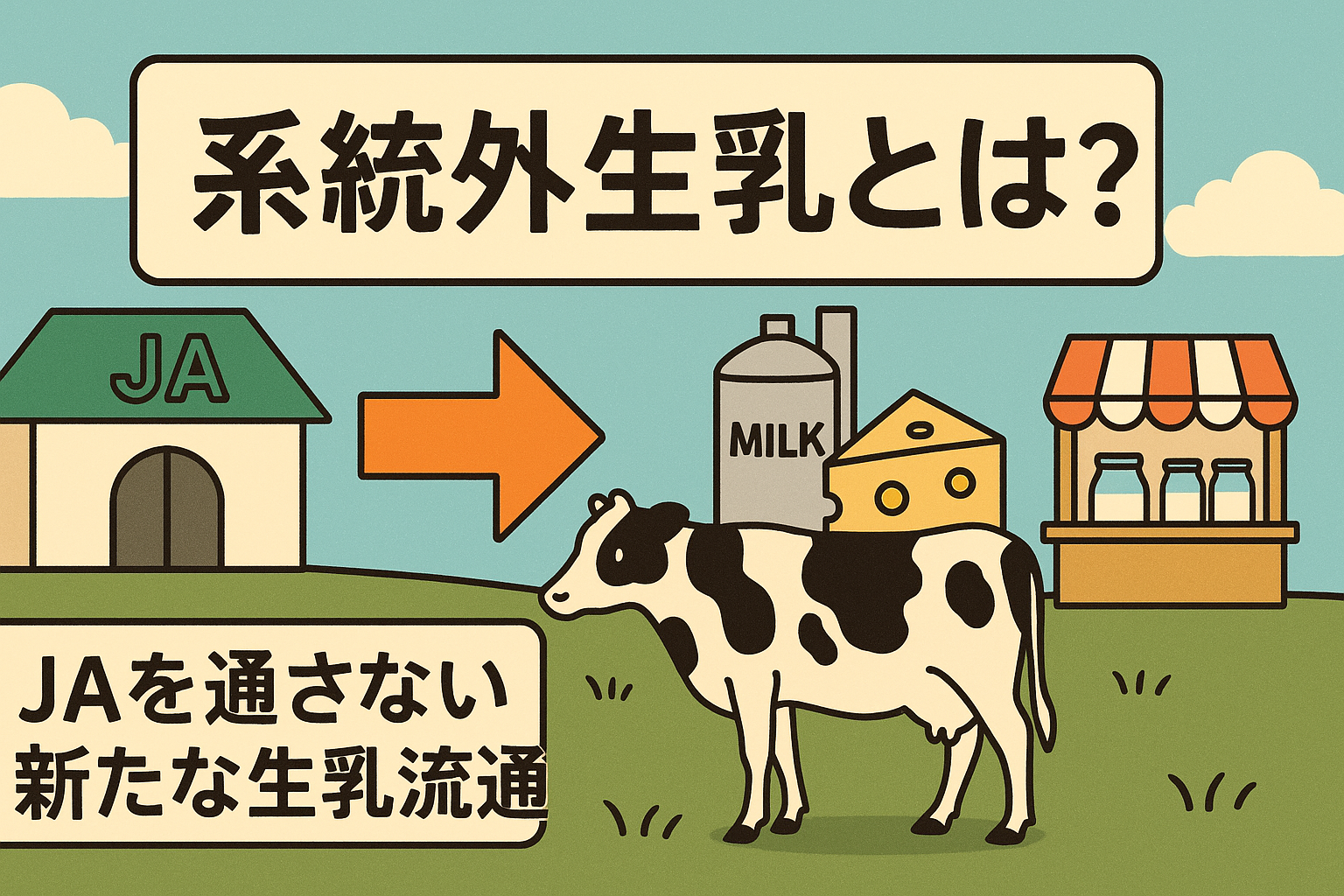

2018年に施行された改正畜産経営安定法によって、酪農家は従来の生乳指定団体『農協(JAグループ)など』を通さずに、生乳を自由に出荷できるようになりました。このように、従来ルートである“系統内”を介さず、直接メーカーや加工業者、小規模直売所へと供給する形態を「系統外生乳」「系統外出荷」と呼びます。

系統外生乳は、従来の生産調整や価格決定プロセスから独立し、酪農家の経営自由度を高める一方で、流通構造の複雑化やJA側の調整困難といった新たな課題も生じています。

『系統外出荷』って、経営の自由度が広がる一方でリスクもあるのか…

1. 法的背景と制度のポイント

- 改正畜産経営安定法(2018年): 生乳生産者補給金の交付対象をJA指定団体以外にも拡大し、販売ルートを酪農家自身が選択可能とする仕組みを整備。これにより、二次的な契約トラブルを防ぎながら、自由な出荷を保証。

- 独占禁止法への配慮: JAグループが系統外出荷者に対し不当な負担を課すことは独占禁止法の違反となる可能性があるため、公正取引委員会が監視・指導を実施。

2018年の法改正で、酪農家が“出荷先”を自分で選べるようになったんだ!

2. 現状の流通割合と地域差

- 全国平均: 最新のJミルク統計によれば、2022年時点で処理生乳量の94.2%がJA指定団体を通じ、残り5.8%が系統外出荷ルートで流通。

- 北海道の動向: 釧路・根室管内では10%前後の酪農家が系統外出荷を選択しており、地域によっては15%に達するとの報告も。酪農生産量の大きい北海道ほど、JA協定外の販売に乗り出すメリットが大きい。また、北海道の生乳は消費地に向けて出荷するため加工に回されることが多い。系統内出荷で定められている『プール乳価』では飲用向け生乳と加工向け生乳によって価格が変わり、加工向けの生乳は安価で取引されている。系当該生乳では飲用向けに出荷されることが多く、プール乳価を上回る価格で取引できることが多い。

| 年度 | 指定団体経由 | 系統外出荷 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 2022年 | 94.2% | 5.8% | Jミルク統計 |

| 2024年 | ― | 約10%(釧路・根室) | 北海道新聞報道 |

全国平均ではまだ『系統外出荷』は6%未満。でも北海道では10%超も!

3. 酪農家が系統外出荷を選択する理由

- 価格面での優位性

指定団体の公定価格や出荷調整に縛られず、市場価格に応じた取引が可能。乳業メーカーや地元直売所との直接交渉で利幅を確保。プール乳価より高い価格で取引が可能。 - 経営の柔軟性

自前の販路開拓や多品目展開(チーズ・ヨーグルトなど加工品)の自由度向上。 - ブランド化・地産地消

地域の特性や生産方法を前面に押し出し、希少価値のあるプレミアム生乳として差別化。消費者との直結販売(オンライン直売、ファームツアー)によるファンづくり。

プール乳価より高値で取引できるなら、直接交渉に挑戦したくなる!

4. 課題:流通調整とJA側の対応

- 生産計画の不安定化

JAは出荷予定量を前提に処理・出荷計画を立てるため、系統外出荷の増加がスケジュールに狂いを生む。 - 在庫管理と品質保証

系統外生乳の品質維持・トレーサビリティ確保は個別取り組みが前提。JAの一括処理体制と比べて、検査・検疫・流通ルートの一元管理が難しい。 - 地域コミュニティへの影響

十勝管内など一部地域では、系統外出荷の増加が農協組織と酪農家間の溝を深め、共同作業への協力体制に影響する事例も報告。

JAの一元管理と違って、系統外は流通面で不安も多い!

生乳の品質管理と輸送リスク

生乳は傷みやすい液体であり、北海道から消費地へ輸送する際は特に品質管理が重要です。加工前の生乳は温度管理や振動、輸送時間によって劣化リスクが高まるため、原料を加工(滅菌・殺菌)した後に輸送する方が難易度は低くなります。実際、系統外生乳を飲用向け牛乳として販売していた東海牛乳では、工場停止による生産停止時に加工前の生乳が廃棄寸前となるなど、品質管理面で重大な問題が発生しました。

東海牛乳の件で“液体の輸送管理”の難しさを実感した…

不健全な価格競争と地域間格差

系統外生乳はプール乳価よりも安価で流通するケースが多く、特に北海道で低コスト生産された生乳が本州市場へ投入されると、本州の系統内出荷酪農家は価格競争で不利になります。その結果、一部酪農家が収益悪化により廃業を余儀なくされるなど、地域間格差と持続可能性への懸念が強まっています。

実際にスーパーで牛乳を見比べてみると系統外の牛乳の方が安く販売されていることが分かるよ

5. 消費者トレンドとマーケティング

- 地元志向の高まり

コロナ禍以降、安心・安全を求める消費者が増加。生産者の顔が見える生乳への支持が拡大。 - プレミアム・低温殺菌

低温殺菌やオーガニック認証と組み合わせた高付加価値化。系統外生乳は柔軟に加工方法を選べるため、差別化商品としての開発が加速。 - デジタル直販チャネル

ECサイトやSNSを活用した直販が定着。定期購買サービス(サブスクリプションモデル)との親和性も高い。

系統外だからこそ、製法やパッケージまで自由に設計できる

関連記事のご紹介

日本で初めて“系統外流通”による生乳卸売事業を開始したMMJ(Milk Market Japan)の取り組みについては 詳しくはこちらの記事をご覧ください。

系統外生乳をめぐるアウトサイダー問題や東海牛乳の出荷停止、プール乳価制度の課題については 詳しくはこちらの記事をご覧ください。

6. 今後の展望と制度論点

- 公正取引委員会の監視強化

系統外出荷の拡大に伴い、JAと生乳生産者の契約関係や補償金制度の公正性に関するガイドライン整備が進行中。 - データ統計の充足

全国的な系統外出荷割合の調査強化や、都道府県別の動向把握が求められる。学術機関や業界団体による共同研究も着手。 - 地域連携モデルの構築

JA・自治体・民間企業が連携し、系統内外取引を共存させるエコシステムづくりがキー。地域全体のブランド価値向上を目指す動き。

系統外出荷の増加により、JAと生産者の契約や補償金の公正性を厳しく監視しています。健全な競争環境の維持が最重要課題です

まとめ

- 制度背景:2018年の法改正で、JA指定以外への生乳出荷が認められ、酪農家の販売ルート選択肢が拡大。

- 現状データ:2022年全国で約5.8%が系統外出荷。北海道釧路・根室管内では10%前後の導入率。

- 選択理由:価格優位性・経営自由度・地域ブランド化の推進。直販やプレミアム化で付加価値を獲得。

- 課題:JA側の生産計画調整の難化、品質管理・トレーサビリティ確保、地域コミュニティへの影響。

- 消費者トレンド:地産地消志向やSNS直販の増加、サブスクリプションモデルとの親和性。

- 今後の展望:公正取引委員会の監視強化、全国統計整備、JA・自治体・企業の連携モデル構築が鍵。

系統外生乳は、酪農家の経営自由度向上と新たなマーケティングチャネル開拓を実現する一方、JA側の流通調整や品質管理の課題を浮き彫りにしています。消費者の地元志向やプレミアム志向の高まりを背景に、今後も成長が見込まれる分野です。全国的な統計整備や公正取引のガイドライン策定が、持続可能な流通構造の構築に向けた大きなポイントとなるでしょう。

自由と責任、系統外出荷は酪農家の覚悟が問われるね

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

コメント